介護士

介護士介護士って具体的にどんな仕事?

未経験でもできる? 体力的にきついって本当?

介護士歴15年以上の筆者が、現場のリアルな情報を正直にお伝えします。

- 介護士の仕事は「身体ケア×生活支援×記録・連携」で回る。力仕事だけが全てではなく、観察力やチームワークが同じくらい重要です。

- 施設の種類や時間帯で中身は大きく変わる(特に夜勤)。自分に合った働き方を見つけることが、長く続けるコツです。

- 見学時の質問とチェック表で“やばい職場”を避ければ、未経験でも伸びる。最初の職場選びが、あなたの介護士人生を大きく左右します。

この記事を読み終える頃には、あなたが介護業界で働く姿を、具体的にイメージできるようになっているはずです。

| 業務カテゴリ | 仕事内容の詳細 |

|---|---|

| 身体介護 | 食事介助、入浴介助、排泄介助、更衣介助、移乗・移動介助、口腔ケア |

| 生活援助 | 掃除、洗濯、買い物代行、調理、配膳・下膳 |

| 健康管理 | バイタルチェック(水分補給、血圧・体温測定)、服薬管理、緊急時対応 |

| レクリエーション | 体操、ゲーム、イベント企画・運営、外出支援 |

| 認知症ケア | コミュニケーション、見守り、混乱時の対応、環境調整 |

| 介護記録 | 介護計画書の作成、日々の記録、報告書作成 |

| 家族対応 | 相談対応、介護指導、家族会の運営 |

| 他職種との連携 | 医師・看護師・リハビリ職との情報共有、ケアマネージャーとの連携 |

| 看取りケア | 最期の時間のケア、精神的支援、グリーフケア |

| 委員会活動 | 感染対策委員会、事故防止委員会、レクリエーション委員会、排泄ケア委員会、食事支援委員会、研修委員会など |

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士です。

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載

【全体像】介護士の仕事内容は3本柱

介護の仕事は、大きく分けて3つの柱で成り立っています。

この3つがうまく連携することで、ご利用者さんの1日を支えることができます。

身体ケア(排泄・入浴・移乗・更衣)

いわゆる「三大介助」と呼ばれる、直接体に触れるケアです。

- 排泄介助: トイレへの誘導、おむつの交換など。ただ交換するだけでなく、皮膚の状態を観察することが大切です。これを怠ると、皮膚トラブル(褥瘡など)につながる可能性があります。

- 入浴介助: 着替えの手伝い、洗体、洗髪など。体力を最も使う業務の一つですが、ご利用者さんが「気持ちよかった」と言ってくれる、やりがいのある瞬間でもあります。転倒などの事故が起きやすいため、注意が必要です。

- 移乗介助: ベッドから車椅子、車椅子からトイレなどへ乗り移るお手伝い。自分の体を守るためにも、力任せではなく、ボディメカニクスという技術を使います。これを知らないと、腰を痛めてしまいます。

- 食事介助: 食事を口まで運んだり、むせないように見守ったりします。ただ食べさせるのではなく、美味しく、楽しく食べてもらうための雰囲気作りも仕事です。誤嚥(食べ物が気管に入ること)は命に関わるので、一番神経を使います。

生活支援(掃除・洗濯・買い物・外出同行)

ご利用者さんの「暮らし」を支えるケアです。

- 掃除・洗濯: 居室の掃除や衣類の洗濯など、身の回りを清潔に保ちます。ご本人ができることは手伝ってもらい、役割を持ってもらうことも大切です。

- 買い物・外出同行: 必要な物品の買い物代行や、散歩や病院への付き添いをします。外の空気に触れることは、心身のリフレッシュに不可欠です。

記録と連携(観察・申し送り・家族・医療職)

目に見えにくいですが、重要な仕事です。

- 記録: 行ったケアやご利用者さんの様子(食事量、水分量、会話内容、表情など)を記録します。これは、あなたのケアを証明する唯一のものであり、チームで情報を共有するための命綱です。記録がないと、他の職員が適切なケアを続けられません。

- 申し送り: シフトの交代時に、記録だけでは伝わらない細かな情報を口頭で伝えます。「〇〇さん、今日は娘さんのことで少し落ち込んでいるようでした」といった一言が、次のスタッフの関わり方を変えます。

- 家族・医療職との連携: ご家族からの相談に乗ったり、看護師やリハビリ専門職とご利用者さんの状態について情報交換したりします。介護は、決して介護士だけで完結する仕事ではありません。

介護施設:1日の流れ|早番・遅番・夜勤のタイムライン

施設によって時間は異なりますが、ここでは一般的な特別養護老人ホーム(特養)の例で、1日の流れを見てみましょう。

早番の流れ(例:6:30–15:30)

朝の時間は、まさに時間との戦いです。

- 6:30 出勤・申し送り確認: 夜勤スタッフから、夜間のご利用者さんの様子を聞きます。

- 7:00 起床介助: ご利用者さんを起こし、着替えやトイレのお手伝いをします。

- 8:00 朝食: 食事の配膳、食事介助、服薬のサポート。

※事故が起きやすい:誤嚥に注意 - 9:00 口腔ケア・排泄介助: 歯磨きやトイレ誘導、おむつ交換。

- 10:00 入浴介助 or フロア見守り: 午前中は入浴の時間。チームで分担して対応します。

- 12:00 昼食: 朝食と同様に、食事のサポートを行います。

- 13:00 休憩

- 14:00 記録・排泄介助: 午前中のケア内容やご利用者さんの様子を記録します。

- 15:00 遅番スタッフへの申し送り

- 15:30 退勤

起床~朝食は最密集時間。

無理に全部やろうとせず、声かけ→見守り→介助の優先順位で回すと事故が減り、遅れも最小にできます。

遅番の流れ(例:11:00–20:00)

午後の穏やかな時間から、夜に向けての準備までを担当します。

- 11:00 出勤・申し送り確認: 早番スタッフから日中の様子を聞きます。

- 12:00 昼食: 早番と一緒に食事のサポートに入ります。

- 13:00 休憩

- 14:00 レクリエーション・入浴介助: 体操やゲーム、午後の入浴などを担当します。

- 15:00 おやつ・排泄介助

- 17:00 夜勤スタッフ出勤・情報共有

- 18:00 夕食: 食事の配膳、食事介助、服薬のサポート。

- 19:00 就寝介助: パジャマへの着替え、歯磨き、トイレ誘導。

- 19:30 記録

- 20:00 退勤

夕方は疲れと不穏が出やすい時間帯。

おやつ後の見守り強化と、早めの就寝準備がカギ。

夜勤への申し送りは“次の一手”まで書く。

夜勤の流れ(例:16:30–翌9:30/仮眠あり)

少ない人数で、ご利用者さんの夜間を守る重要な仕事です。

- 16:30 出勤・申し送り確認・夕食準備

- 18:00 夕食介助

- 19:00 就寝介助

- 21:00 巡視・記録: 全ての居室を回り、呼吸や様子の確認。

- 23:00 排泄介助(おむつ交換): チームで分担して行います。

- 24:00~2:00 交代で仮眠: 施設によりますが、1~2時間程度の仮眠を取ります。「仮眠」といっても、ナースコールが鳴れば即対応です。完全に熟睡できるわけではない、と心得ておきましょう。

- 3:00 巡視・体位変換: 寝たきりの方の体の向きを変え、床ずれ(褥瘡)を防ぎます。

- 5:00 排泄介助・起床準備

- 6:00 起床介助

- 7:00 早番スタッフ出勤・申し送り

- 8:00 朝食介助

- 9:00 記録整理

- 9:30 退勤

静かなほど油断禁物。

巡視は“なんとなく”回らずルート固定、異変は記録とナースコールで共有。

仮眠前後の体調管理も仕事です。

施設の違い(特養/老健/有料/グループホーム/デイ/訪問)

「介護の仕事」と一言で言っても、働く場所によって中身は大きく変わります。

介助の濃さ・医療連携の頻度・記録量の違い

| 施設種類 | 平均要介護度(傾向) | 夜勤人数(傾向) | 医療連携の頻度 | 仕事の特色 |

| 特別養護老人ホーム(特養) | 高い | 2~4名 | 頻繁 | 身体介助が中心。看取りケアも。 |

| 介護老人保健施設(老健) | 中~高 | 2~4名 | 非常に頻繁 | 在宅復帰を目指すリハビリが中心。 |

| 有料老人ホーム | 幅広い | 施設による | 施設による | 接遇やレクが重視される傾向。 |

| グループホーム | 軽~中(認知症) | 1名 | やや少なめ | 共同生活の中で家事や生活支援が中心。 |

| デイサービス | 軽~中 | なし | 少なめ | レクや入浴が中心。送迎業務あり。 |

| 訪問介護 | 幅広い | なし | ケースによる | 基本的に一人で対応。判断力が求められる。 |

男性に向き/不向きの施設

- 向いている施設:

- 特養・老健: 体力を使う移乗や入浴介助が多く、頼りにされます。夜勤の人員としても期待されます。

- デイサービス: 送迎業務で運転スキルが活かせます。レクリエーションを盛り上げるのも得意な男性は多いです。

- 不向きな施設:

- 訪問介護: 女性のご利用者さんから、同性介助を希望される場合があります。

- グループホーム: 料理や裁縫といった細やかな家事が苦手な場合、少し戸惑うかもしれません。

ただし、これらはあくまで傾向です。

どんな施設でも、あなたの個性や得意なことを活かす場面は必ずあります。

力だけでなく、コミュニケーション能力や冷静な判断力が男性介護士の強みです。

未経験~介護福祉士まで|役割とできること

介護の仕事は、経験や資格に応じて役割がステップアップしていきます。

無資格・初任者:基本ケアと見守り中心

まずは、先輩の指示のもとで基本的なケアを覚えることからスタートします。

シーツ交換や掃除といった環境整備、食事の配膳、そして何よりご利用者さんの見守りや話し相手が主な仕事です。

いきなり難しいことを任されるわけではないので、安心してください。

実務者・介護福祉士:判断・記録の質・家族説明・リーダー

国家資格である「介護福祉士」を取得すると、役割は大きく変わります。

- 判断・記録の質:「なぜこのケアが必要なのか」を根拠を持って判断し、質の高い記録を残すことが求められます。

- 家族説明: ご家族に対して、ご本人の様子を専門的な視点から説明する場面が増えます。

- チームリーダー: 現場のまとめ役として、他のスタッフへの指示出しや指導を行います。

リーダー業務(シフト調整・新人育成・クレーム一次対応)

リーダーになると、直接的なケア以外の仕事が増えます。

- 急な欠員が出たときのシフト調整

- 新人スタッフへのOJT(現場研修)

- ご家族からのクレーム対応

など、責任は重くなりますが、チームを動かすやりがいのあるポジションです。

教科書にない“現場のリアル”10選

ここからは、教科書には載っていない、現場のリアルな話をします。

現場のリアルを知っておくだけで、入職後のギャップを減らせますよ。

ナースコールが鳴りやまない

ナースコールの集中。別名、「地獄タイム」

夕食後や就寝前など、なぜか一斉にナースコールが鳴り響く時間帯があります。

さらに、センサーマットの呼び出しも加わり、いろいろなコールが重なるんです。

「まさに、ナースコールのオーケストラや~」

パニックにならず、優先順位(転倒リスクが高い人、トイレを我慢できない人など)を冷静に判断する力が試されます。

教科書で教わるのは「1対1」の介護ですが、現場では「1対20」だったりします。

ハッキリ言って、現場は戦場です。

同時多発は優先順位で勝負。

転倒・排泄・誤嚥リスクを即判定し、他は後回しも選択。

走らず“呼吸を整える”のが事故を減らすコツ。

独特の匂い

排便・嘔吐物対応の心構え排泄物の臭いや、突然の嘔吐物への対応は避けて通れません。

最初は誰でも戸惑いますが、次第に「体調変化のサインだ」と冷静に捉え、淡々と処理できるようになります。

匂いは慣れです。

慣れだけでなく、換気と素早い初動で軽減できます。

臭いは“サイン”

体調変化や処置の見直しにつなげると、質の高いケアになります。

お局問題

どこの介護施設にもいる「お局」(権力化したベテラン職員)

お局の特徴は次のとおり

- ローカルルールの絶対化

施設マニュアルより「私のやり方」を優先させ、変化(ICT導入・手順更新)を強く拒む。 - 情報の囲い込み

申し送り・予定・利用者の最新情報を握り、必要な人に回さない(主導権維持のため)。 - 選別的な態度

「好きな人にだけ優しい」「苦手な人に重い仕事や苦情対応を回す」など、割り当てが偏る。 - 威圧的な指導・あげ足取り

注意が“改善指導”ではなく“人格否定・公開処刑”寄り。小さなミスを繰り返し蒸し返す。 - 陰口・同調圧力

休憩室での噂・悪口で空気を作る。「みんなそう思ってる」と多数派を装い反対意見を封じる。 - 人脈による影響力行使

施設長・事務方・古参職員との“見えないライン”で、シフトや評価に実質的影響を与える。

なかなかのラスボス感です。

お局がイヤなら、お局がいない「オープニングスタッフ」を狙いましょう。

お局との正面衝突はメンタルが消耗する。

うまくかわして、極力、関わらないようにしています。

「スルーするスキル」を身につけなきゃキツイです。

見えない介護

「見えない介護」(声かけ・予防・危険察知)

ベッドの柵をそっと上げる、足元に物を置かない、といった「転ばないための予防」。

食事中に「ゆっくりでいいですよ」と声をかける「誤嚥させないための予防」。

この“見えない介護”が、実はプロの仕事です。

何も起きない“静けさ”は最高の成果。

歩行状態の観察、声かけ一つの積み重ねが事故ゼロを作ります。

家族対応のむずかしさ

「もっとこうしてほしい」というご家族の想いと、「集団生活ではここまでが限界」という施設の現実。

その間で板挟みになることも。

大切なのは、ご家族の気持ちに寄り添い、できない理由を誠実に説明することです。

申し送り

申し送りの“癖”に振り回される/記録が未来の自分を助ける

人によって、申し送りの内容は大げさだったり、逆に情報が少なすぎたりします。だからこそ、客観的な事実が書かれた「記録」が重要になります。

記録は、何かトラブルがあった時に「自分はきちんとケアをしていた」と証明してくれる、未来の自分を守る盾にもなります。

人手不足

どうしても人が足りない日。

「やることリスト」の全てはこなせません。

その時、「絶対にやらなければならないこと(命に関わること)」と「後回しにできること(居室の掃除など)」を見極める力が求められます。

急変時対応

利用者さんの意識がない、呼吸が苦しそう…。

そんな時、パニックにならずに「まずナースコールで応援を呼ぶ→看護師に報告する→バイタルサイン(脈拍・血圧など)を測る」という初動を体に叩き込んでおくことが重要です。

セルフケア

自分を守るのも仕事のうち。

優しい人ほど、全部背負い込んでしまいがちです。

利用者さんのツラい気持ちに共感するのはOKですが、深入りするのはNG。

自分のメンタルもやられますから。

利用者さんとは、「近すぎず、遠すぎず」くらいの距離感が大切です。

仕事とプライベートの境界線を持ち、悩みは同僚や上司に話して抱え込まないこと。

これが長く続ける秘訣です。

抱え込みは燃え尽きの近道。

境界線を引き、しんどい時は“助けて”と言う勇気が必要です。

休むのもプロの仕事です。

物品管理

物品管理・補充が現場力

いざという時におむつや手袋がない! これだけでケアは一気に滞ります。

物品が常に定位置に補充されている職場は、良い職場です。

介護士に向いている人・向いていない人

30秒でできる、かんたんなセルフチェック

介護士に向いているか診断

各質問にチェックして「次へ」。全12問、約1分。結果では判定と理由をくわしくお伝えします。

読み込み中…

※ 「わからない」は点数に影響しません。

向いている人

- 人の役に立つことに喜びを感じる

- ちょっとした変化に気づくのが得意(観察力がある)

- チームで何かを成し遂げるのが好き

- 複数のことを同時に進めるのが苦にならない

- 人と話すのが好きで、聞き上手だと言われる

- 感情的にならず、冷静に対応できる

- 「ありがとう」の一言が原動力になる

向いていない人

- 潔癖症で、汚れや臭いに強い抵抗がある

- 自分のペースを乱されるのが極端に嫌い

- 予定外のことが起きると、パニックになりやすい

- 人の体やプライベートな部分に触れることに抵抗がある

- 細かいことを記録したり、報告したりするのが苦手

- すぐに成果が出ないと、やる気を失ってしまう

- 一人で黙々と作業するのが好き

「向いていない」に多く当てはまっても、落ち込む必要はありません。

これはあくまで傾向であり、働きながら克服できることもたくさんあります。

関連記事はこちら

介護の仕事よくある勘違い

介護の仕事には、多くの誤解があります。

- 「力が強ければできる」

→ 観察と声かけで8割決まる事実:力はあれば助かりますが、必須ではありません。

相手の動きをよく見て、次に何をするか声かけで伝えることで、相手も協力してくれ、最小限の力でケアができます。 - 「記録はあとでまとめて」

→ 記憶は裏切る/事故時の命綱事実:忙しいと後回しにしがちですが、5分前のことさえ忘れるのが人間です。

ケアをしたらすぐにメモを取る癖をつけましょう。正確な記録は、万が一の事故の際にあなたを守る証拠になります。 - 「夜勤はラク」

→ コール集中と判断の連続:日中のような入浴介助などはありませんが、少ない人数で全ての責任を負うプレッシャーがあります。

急変時の判断も一人で行わなければならない場面もあり、精神的な緊張感は日中よりも高いかもしれません。

はじめての夜勤完全ガイド

誰もが最初は不安な夜勤。

次のことを押さえれば、安心して臨めます。

- 持ち物:

- 軽食(おにぎり、パンなど、静かに食べられるもの)

- 500mlのペットボトル飲料(2本以上、カフェイン入りと無しを使い分ける)

- 羽織るもの(夜中は冷えます)

- 目覚まし時計(スマホ以外にもあると安心)

- メモ帳とペン

- 仮眠のコツ:

- 夜勤前に2時間ほど寝ておく。

- 仮眠時間は短くても、アイマスクや耳栓を使って深く休む。

- 仮眠前にカフェインは摂らない。

- 巡視ルート設計:

- 出勤したらまず、特に注意が必要な人(転倒リスクが高い、体調が不安定など)の部屋の位置を確認し、巡視のルートを決めておきましょう。“なんとなく”回るのは危険です。

- 非常時連絡網:

- 看護師や宿直の職員、管理者の緊急連絡先が、どこに掲示されているか必ず確認しておきます。

- ありがちヒヤリ(オムツ外れ・転倒・誤嚥)と初動:

- オムツ外し: 認知症の方が、無意識におむつを外してしまうことがあります。シーツが汚染されているのを発見したら、まずご本人の体を綺麗にし、着替えてもらうことを最優先します。

- 転倒: 物音で駆けつけたら、転倒している方が! まずは慌てず、声をかけて意識があるか確認。勝手に動かさず、すぐに応援を呼びます。

- 誤嚥: 就寝前に水分を摂った際に、むせ込んでいる。すぐに体を起こし、背中をさすります。顔色が悪くなっていないか、呼吸は正常かを確認し、すぐに看護師に報告します。

申し送り・記録の書き方テンプレ

良い記録は、難しく書く必要はありません。

「誰が読んでも、その時の情景が目に浮かぶ」ことが大切です。

事実と自分の考え(アセスメント)を分けて書くのがコツですよ。

【基本構成】

- 観察した事実

- こちらの対応

- その結果

- 次回への提案

- 例文:発熱

- (事実)18時の夕食時、食事を半分残される。「なんだか体がだるい」との発言あり。19時に検温したところ、37.8℃の発熱あり。

- (対応)看護師に報告し、指示のもとクーリングと水分補給を実施。

- (結果)21時の検温で37.5℃。ご本人は就寝されたが、呼吸が少し速い印象。

- (提案)夜間、1時間おきに巡視し、呼吸状態の確認をお願いします。

- 例文:転倒

- (事実)15時頃、居室にてベッドから車椅子へ移ろうとした際に、床に尻もちをついているのを発見。

- (対応)すぐに駆け寄り、意識レベル、外傷の有無を確認。看護師に報告し、バイタル測定。本人に痛みやしびれの訴えはなし。

- (結果)医師の指示で、しばらく様子観察となる。

- (提案)立ち上がりの際にふらつきが見られるため、移乗時は必ずナースコールを押してもらうよう、再度ご本人に説明をお願いします。

【見学で使える】“やばい職場”の見分け方チェックリスト

転職で失敗しないために、職場見学は必須です。

その時に、これだけはチェックしてください。

- 職員の挨拶が明るく、すれ違う時に立ち止まってくれるか

- 利用者さんの表情が穏やかか、怒鳴り声などが聞こえないか

- 施設内に尿臭や便臭がこもっていないか(掃除が行き届いているか)

- 掲示物に、研修や勉強会の案内が貼られているか(学ぶ文化があるか)

- 職員同士の会話が、敬語で丁寧に行われているか(タメ口ばかりでないか)

- マニュアル類が整理整頓されているか

関連記事はこちら

見学時の質問テンプレ【5選】

ただ見学するだけでなく、勇気を出して質問してみましょう。

- 「未経験で入職された方は、最初の1ヶ月、どのようなスケジュールで仕事を覚えますか?」

→ 教育体制の有無がわかります。 - 「夜勤は、平均何名のスタッフで、何名のご利用者さんを見ていますか?」

→ 安全体制への意識がわかります。(例:利用者20名に対し職員1名など) - 「記録は、手書きですか? それともPCやタブレットですか?」

→ 業務効率化への意識がわかります。 - 「もしよろしければ、差し支えない範囲で、職員さんの平均的な年齢層や男女比を教えていただけますか?」

→ 自分が馴染めそうな環境か、ヒントになります。 - 「職員さんがやりがいを感じる瞬間は、どんな時が多いですか?」

→ 職場の価値観や雰囲気がわかります。

関連記事はこちら

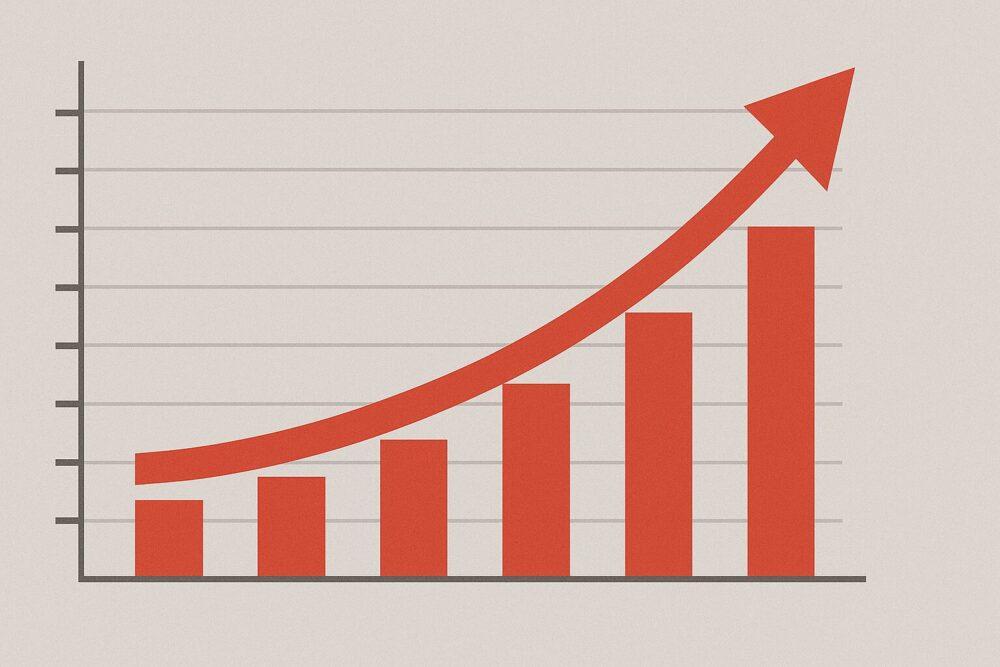

介護士のキャリアと収入の伸ばし方

介護の仕事は、給料が安いイメージがあるかもしれません。

しかし、戦略的にキャリアを積むことで、収入を伸ばせます。

- 資格の取り方・手当の考え方:

- まずは「介護職員初任者研修」を取得。

- 3年の実務経験を積んで「介護福祉士」を取得すると、資格手当(月5,000円~15,000円程度)がつき、給与が大きく上がります。

- スキマ単発や副業の活用:

- 休日に、単発の派遣(スポットバイト)で別の施設を経験すると、スキルアップと収入アップが同時に狙えます。

- 将来像(リーダー・相談員・管理者):

- 現場のリーダー、生活相談員、ケアマネジャー、そして施設長(管理者)へとキャリアアップする道があります。役職がつけば、当然収入も上がります。

よくある質問(Q&A)

- 体力に自信がない。やっていける?

-

大丈夫ですよ。体力だけで介助をするわけではありません。むしろ、ボディメカニクスという技術を使い、てこの原理で相手を動かすので、力自慢より技術を覚える人の方が長続きします。観察と声かけ、道具(スライディングボードなど)の使い方で、負担はかなり下げられます。

- 夜勤が不安。眠れない?

-

事前の仮眠計画と、水分・カフェインの調整で体は安定します。一番の不安は「何が起きるかわからない」こと。巡視するタイミングや、やるべきことを時間ごとに決めておくことで、“待ちの不安”を減らすのがコツです。

- 男性でも入浴や更衣は大丈夫?

-

はい、大丈夫です。大切なのは、プロとして「ケアを行っている」という意識を持つことと、羞恥心への最大限の配慮です。「お背中失礼します」などの丁寧な声かけで、ほとんどの場合は信頼していただけます。施設のルールを確認しておくことが、お互いの安心につながります。

- 未経験でも何から覚える?

-

まずは「安全」を守る手順から。具体的には**「トイレ誘導・移乗介助・記録の書き方」**の3つです。この3つは、事故防止とチーム連携の根幹になります。これができれば、他の業務もスムーズに覚えられます。

- つらい時の相談先は?

-

まずは、職場の先輩や上司です。一人で抱え込まないことが、何より大切です。もし職場で話しにくい場合は、会社の産業医やカウンセラー、自治体の相談窓口といった外部の機関もあります。辛い気持ちを放置することは、思わぬ事故や燃え尽きにつながります。

まとめ

- 介護士の仕事は「身体ケア×生活支援×記録・連携」で回る。力仕事だけが全てではなく、観察力やチームワークが同じくらい重要です。

- 施設の種類や時間帯で中身は大きく変わる(特に夜勤)。自分に合った働き方を見つけることが、長く続けるコツです。

- 見学時の質問とチェック表で“やばい職場”を避ければ、未経験でも伸びる。最初の職場選びが、あなたの介護士人生を大きく左右します。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。

介護士の仕事は、決して楽なことばかりではありません。体力も使うし、心も使います。

でも、ぼくが15年以上この仕事を続けてこられたのは、それを上回るほどの「喜び」と「やりがい」があったからです。誰かの人生の最期に、深く、温かく関われる仕事。自分の働きが、ダイレクトに「ありがとう」という言葉や笑顔になって返ってくる仕事。

もしあなたが、この記事を読んで「もう少し、この仕事について知りたいな」と感じてくれたなら、まずは介護施設の「見学」に行ってみることを強くお勧めします。

百聞は一見に如かず。現場の空気を感じ、働く人の表情を見ることで、あなたがここで働くべきかどうか、きっと答えが見えてくるはずです。

あなたの新しい一歩を、心から応援しています。