当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

マイナビのプロモーションを含みます。

介護士

介護士退職をどのタイミングで伝えればいい?

スムーズに辞めるために、何を準備すればいい?

介護士歴15年以上の筆者が、退職をスムーズに進めるための5つのステップを解説します。

退職までの5ステップ

- 身近な上司に退職することを伝える(3か月前)

- 管理者に退職することを伝える(3か月前)

- 退職届を出す(1か月前)

- 関係者に挨拶、後任に引き続きをする(1か月前)

- 退職日(お疲れさまでした)

この5ステップに従えば、トラブルなく円満に退職することができますよ。

「辞めるのが気まずい…」と悩んでいる方必見です。

失敗しない退職準備を始めてみませんか?

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

退職日までの流れ

円満に退職するためには、事前に直属の上司に退職することを伝えましょう。

いきなり管理者に話を持っていくのではなく、まずはリーダーに話を通すべきです。

なぜなら、リーダーの立場からすると「なんで先に報告しないの?」と思ってしまうからです。

なので、管理者よりも先にリーダーに伝えましょう。

介護リーダー、ユニットリーダー、サービス提供責任者など

事業所の管理者、施設長、経営者など

管理者に出しましょう

後任にわかりやすいように、必要であればマニュアル作成

制服、健康保険証、社員証など指定されたものを返却する

一般的に退職の意向を伝えるのは、退職日の1か月前とされてますが、それは会社のルールで定められてることで、法律では2週間前となってます。(民法第627条第1項)

出典:厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会 第49回資料」

しかし、介護業界はつねに人手不足なので、ぎりぎりの職員で運営している事業所もあるでしょう。

介護保険法で職員の人員基準が定められてるので、それを下回れば違反となり運営できなくなります。

退職の3か月前に申し出る理由

- 1か月前に後任の職員を募集しても、応募がなくて人員を確保できない。

- シフト制で働いてる介護士の場合、翌月のシフトがすでに作成されてる。

円満に退職するには余裕をもって話を進めるのがいいでしょう。

身近な上司に退職の意向を伝える

まずは身近な上司に伝えます。

退職するという決意が固まったのなら、しっかりと「退職する」ということを伝えましょう。

退職したいという相談ではありません。

引き止められるかもしれませんが、流されないように注意しましょう。

口癖のように「辞める」という職員がいるので、そのような人と間違われないように真剣に伝えることが大切です。(通称:やめるやめる詐欺)

辞める理由は本当のことを言う必要ありません。

- 新しいことにチャレンジしたい

- 家庭の事情

- 自分の体調

管理者に退職の意向を伝える

次は管理者に伝えます。

相談した上司からすでに話が伝わってることが多いので、面談のような形で話し合いとなるでしょう。

そして、ここでも引き止められます。「去る者は追わず、来る者は拒まず」と言う言葉がありますが、介護業界では「去る者も追い、来る者も拒まず」です。

「人事異動や労働条件を変えて続けないか?」と打診されたり、「次の職員が入るまで続けてもらえないか?」とお願いされることがありますが、答えは「NO」です。

たとえその条件が良かったとしても、本当に実現される保証はありません。その場しのぎで言っているだけで、いつになっても次の職員が入ってこないこともあります。

管理者との話し合いでは、「折れない心」と「断る勇気」が大切です。

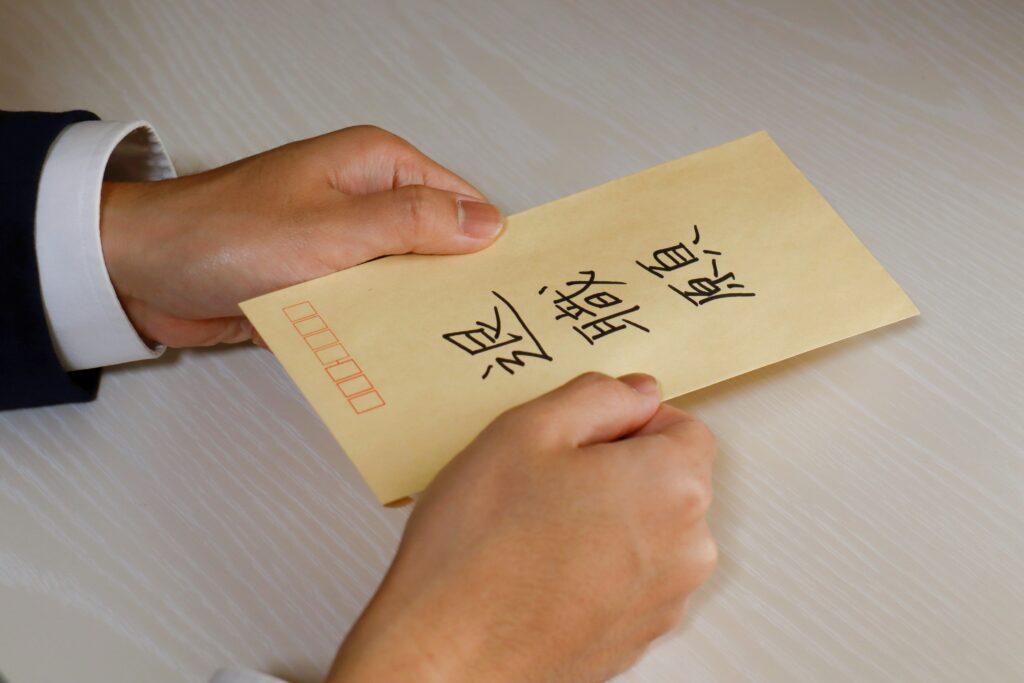

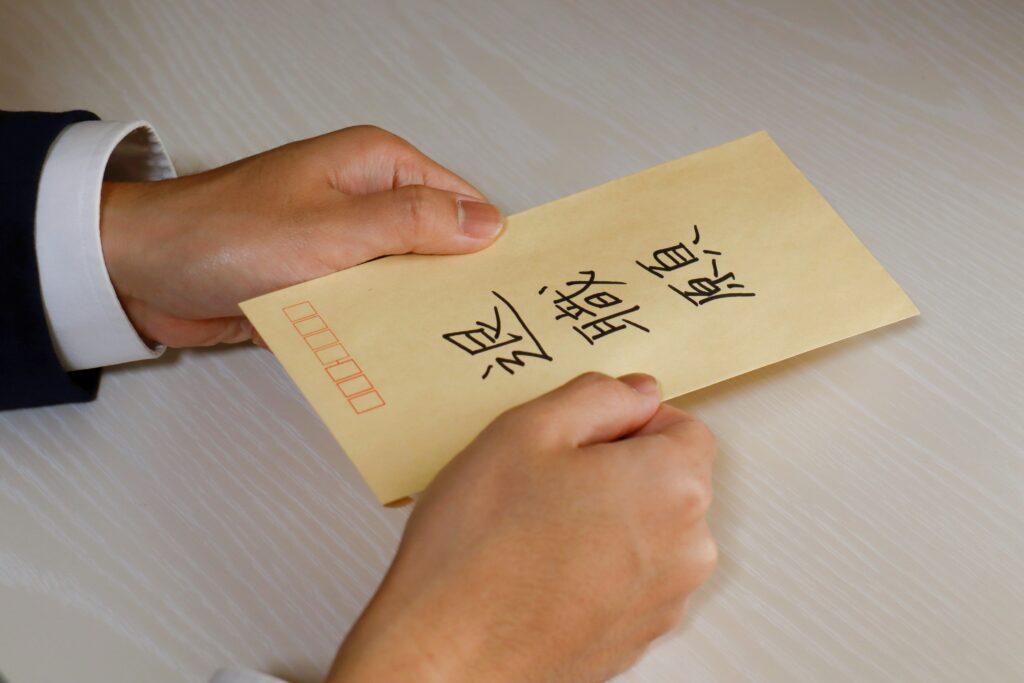

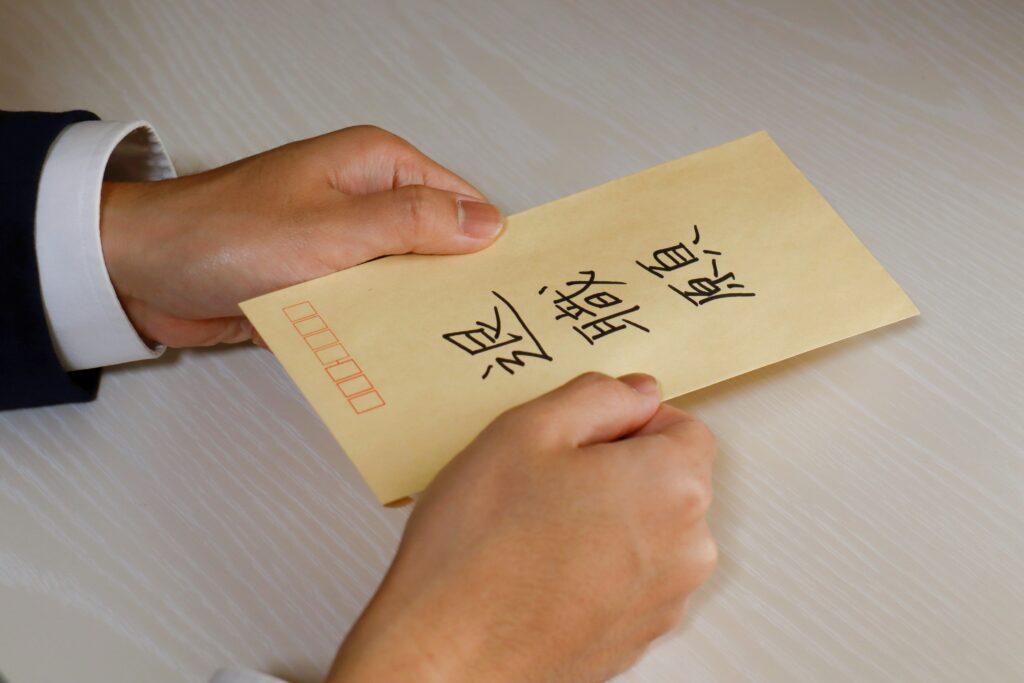

退職届を提出する

職場によっては口頭たけでも退職を受理されるかもしれませんが、退職届を出すことで後々のトラブルを避けれます。

就業規則で退職するときに必要なことが明記されてることがあるので、まずは自分が働いてる職場の就業規則を確認しましょう。事業所によって決められた書式や用紙もあります。

- 退職願とは「退職したい意思を伝える」書類

- 退職届とは「退職が決まってから」提出する書類

- 辞表とは「会社の取締役などの役員」や「公務員」が提出する書類

ぼくが勤めてる会社では口頭で退職の意思を伝え、退職日が決まってから退職届を提出することが多いですが、正しい流れは「退職願」→「退職届」→「退職」です。

関係者に挨拶したり、後任の職員に引継ぎをする

職場で会った人に退職することを伝えましょう。

シフト制の職場だと新しいシフトに名前がなかったり、全て有給になっていて退職を知るパターンがあります。

円満に退職するならシフトが出る前に直接伝えましょう。

利用者さんには退職することをいつ伝えるかは上司の指示に従いましょう。

利用者さんにとって、介護士が心の支えになっていることがあります。その介護士が退職することを知るとショックを受けてしまうので慎重に判断しなければいけません。

後任の職員に引継ぎがある場合は、引き継ぐ項目をリストにしてお互いに確認しながら進めるのがよいでしょう。

マニュアルがあれば後任の職員も安心します。

退職日

退職日に返却するものは事前に確認しましょう。

当日に持参するもの

- 健康保険証(扶養家族の分も)

- 就業規則で返却するもの(制服、社員証など)

- 退職の挨拶で渡すお菓子など

退職時にお菓子を渡すと感謝の気持ちを形にするだけでなく、退職時の印象を良くすることができるので、円満に退職するためにオススメします。

「大変お世話になりました。ありがとうございました」と感謝の気持ちを込めて挨拶した後に、お菓子を渡しましょう。

お菓子選びのポイント

- 個別包装されている

- 賞味期限が長い

- 常温保存ができる

シフトによっては退職日から受け取るまでに期間があるので、上記のようなポイントを押さえておきましょう。

挨拶のお菓子に付いていた「メッセージカード」がうれしかったです。

「リーダーのおかげで楽しく仕事ができました」という、ちょっとしたメッセージでも気持ちが伝わりました。

円満に退職するメリット:将来につながる

「退職した会社の職員とはもう関わらない」ではなく「またどこかで一緒に働くかもしれない」と思いましょう。

ぼくは、以前勤めていた会社の職員と別の会社でも一緒になった経験があります。

世間は狭いですね。

無断欠勤のまま音信不通になり退職した人がいましたが、次の会社でどんなに心を入れ替えてまじめに働いてても、過去を知ってる人がいたらバレてしまいます。

目の前のことだけでなく、将来のことも考えて行動するとよいでしょう。