介護の仕事、特に夜勤専従。

本当にお疲れさまです。

静まり返った施設で、利用者さんの穏やかな寝息と、時折鳴り響くナースコール。

緊張感と責任感の中で、たった一人、あるいは少人数で夜を乗り越えているあなたに、まずは心からの敬意を表します。

ぼくは介護福祉士として15年以上、有料老人ホームで夜勤を経験してきました。心理カウンセラーとして、多くの同僚たちの「もう、しんどい…」という声も聞いてきました。

その経験から断言できることがあります。

夜勤専従のしんどさは、あなたの能力や気合いの問題ではありません。

夜勤専従が抱える問題の多くは「業務の仕組み」、つまり「業務設計」によって解決できるのです。

この記事では、あなたのその「しんどさ」を、具体的な業務設計の工夫によって軽くしていくための方法を、ぼくの経験のすべてを注ぎ込んでお伝えします。

精神論ではなく、今日から使える具体的な技術の話です。

この記事を読めば、夜勤業務が楽になるコツと、自分に合った働き方がわかるでしょう。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

結論:しんどさは「体制 × 業務設計 × 職場選び」で大きく変わる

夜勤専従の負担感を決めるのは、個人のスキル以上に、次の3つの掛け算です。

- 体制:人員配置・役割分担・緊急時フローの明文化が負担のカギ →「何かあったら誰がどう動くか」が明確でないと、精神的な負担が倍増します。

- 業務設計:巡視ルート・コール優先度・記録手順の標準化で山場を平準化 → 夜勤のピーク(午前2時~4時など)をいかに乗りこなすか。そのための「標準的な動き方」が命綱になります。

- 職場選び:ワンオペ回避・情報共有の質・ツール有無で夜の重さが変わる → 結局のところ、個人でできることには限界があります。負担の少ない環境を最初から選ぶ視点も重要です。

どれか一つでも欠けていると、途端に業務は「しんどい」ものに変わってしまいます。

逆に言えば、この3つを整えれば、夜勤は驚くほど安定した業務になるんです。

夜勤専従が「しんどい」と感じるメカニズム

なぜ夜勤は「しんどい」と感じやすいのでしょうか。

しんどいと感じる構造を分解してみましょう。

原因がわかれば、対策も立てやすくなります。

人員配置と役割の曖昧さ(見守り・記録・対応の偏り)

特に2人体制の夜勤でよくあるのが、「なんとなく」で業務が始まり、気づけば特定のスタッフにコール対応や重い介助が偏ってしまうケースです。

「Aさんは記録が速いから」

「Bさんはベテランだから」

といった暗黙の了解が、かえって不公平感と疲弊を生みます。

役割分担が曖昧だと、お互いが「相手がやってくれるだろう」と期待し、結果的に動線が交錯したり、対応が遅れたりするのです。

業務ピークの集中(コール同時多発・排泄介助・見守り強化帯)

深夜から明け方にかけて、ナースコールが合唱のように鳴り響く時間帯、ありますよね。

トイレ介助が重なり、不穏で歩き回る方の見守りも必要になる…。

こうした業務のピークが一点に集中することが、夜勤のしんどさの最大の原因です。

「あれもこれも」とパニックになり、心身ともに削られていくのです。

記録業務の負荷(システム操作・紙⇄電子の二重手間)

介護記録は重要な業務ですが、これがまた負担になりがちです。

特に、「システムに入力した内容を、申し送り用に紙にも書く」といった二重の手間が発生している職場は要注意。

不慣れなシステム、手書きの読みにくさ、端末の台数不足などが、貴重な夜間の時間を奪い、本来集中すべきケアの質を下げてしまいます。

連絡・指示系統(オンコール・エスカレーションの遅れ)

利用者さんの容体が急変したとき。

「誰に、どのタイミングで、何を伝えればいいのか」というルールが曖昧だと、判断に迷い、対応が後手に回ります。

オンコールの看護師に電話をためらっているうちに、状況が悪化してしまった…なんて経験はありませんか?

この「判断の迷い」が、夜勤者に重いプレッシャーとしてのしかかります。

動線と物品配置(歩数過多・補充遅れ・定位置不徹底)

「あの利用者さんのオムツは、あそこの棚で…」

「ポータブルトイレの凝固剤、どこだっけ?」

夜勤中に物品を探し回る時間は、本当に無駄な時間です。

動線が整理されておらず、物品の定位置管理(5S)が徹底されていない職場では、一晩で数キロ余分に歩くことも。この積み重ねが、じわじわと体力を奪っていくのです。

施設形態別の傾向:特養/老健/グルホ/有料/サ高住

施設形態によっても、夜勤の業務内容は大きく異なります。

- 特養: 医療ケアは少なめですが、重介護度の方が多く、排泄・体位交換などの身体的負担が大きい傾向にあります。

- 老健: 在宅復帰を目指すため医療ニーズが高く、看護師との連携が密になります。急変対応の判断力が問われます。

- グループホーム: 少人数のユニットケアですが、認知症の方への個別対応や、徘徊・不穏へのきめ細やかな見守りが中心。精神的な集中力が求められます。ワンオペも多いです。

- 有料老人ホーム: 施設の方針によりサービス内容が多様。介護度が低い施設では見守りが中心ですが、富裕層向けでは接遇マナーも重視されます。

- サ高住: 基本は安否確認と緊急時対応がメイン。介護業務は少ないですが、緊急時の判断と対応は一人で行う場面が多く、そのプレッシャーは大きいです。

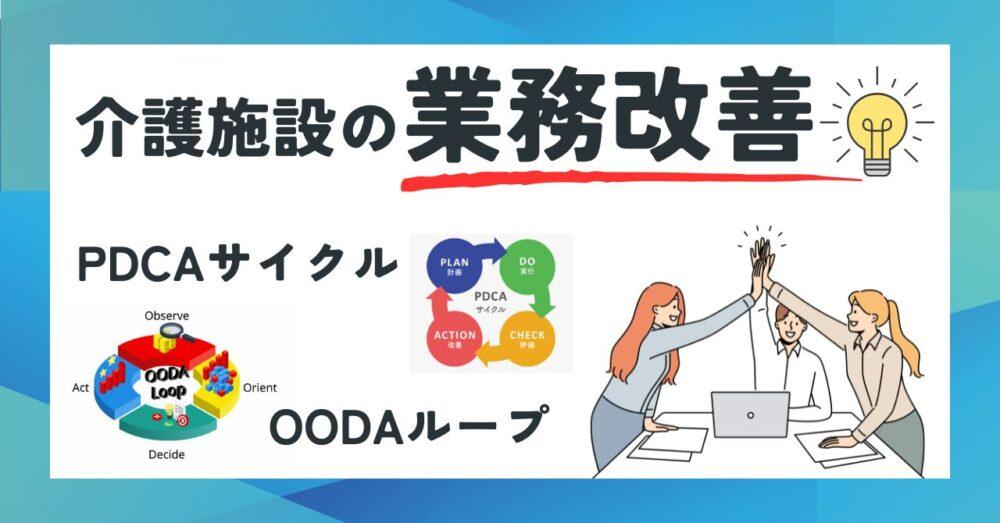

一次情報を集めて業務改善をしよう

「うちの職場はしんどい」と感覚で話すのではなく、客観的なデータ、つまり「一次情報」で示すことが改善の第一歩です。

ここでは、現場で集められるデータとその見方をお伝えします。

ナースコールログの分析(時間帯別発生・対応までの秒数)

多くの介護記録システムには、ナースコールの履歴(ログ)が残っています。

「何時に」「どの部屋から」コールが鳴り、「何秒で」スタッフが対応したか。

このデータを分析すると、

- 深夜2時台に集中している

- 3階の対応がいつも遅れがち

といった傾向が見えてきます。

これは、人員配置や巡視ルートを見直すための強力な根拠になります。

巡視頻度・ルートの可視化(ムダ往復・ボトルネック発見)

一度、夜勤中の自分の動きを紙に書き出してみましょう。

フロアの地図を書いて、巡視やコール対応で移動した軌跡を線で引いてみるのです。

すると、

- 同じ場所を何度も行ったり来たりしている

- 特定の場所で時間がかかっている

といった、無駄な動きが可視化されます。

歩数を減らすことは、疲労を減らすことに直結します。

インシデント記録の傾向(時間帯×要因で再発防止)

ヒヤリハットやアクシデントの記録は、再発防止の宝庫です。

- 転倒事故は明け方に多い

- 服薬ミスは申し送り直後に起きがち

など、発生した「時間帯」と「要因」を分析することで、その時間帯に何をすべきか、どんな注意が必要かが見えてきます。

これは、特定の時間帯の業務を重点的に見直すための重要な手がかりです。

シフト表×業務棚卸し(人手の薄い帯と作業の重複抽出)

シフト表と、夜勤で行うべきタスクをすべて書き出した「業務棚卸し表」を並べてみましょう。

すると、「この時間はスタッフが一人しかいないのに、排泄介助と記録業務が重なっている」といった、明らかに無理のある時間帯(人手の薄い帯)が見つかります。

これこそが業務設計で平準化すべきターゲットです。

ツールの有無(インカム・見守り端末・記録端末の活用実態)

インカム、見守りセンサー、スマホ型の記録端末など、業務を助けるツールは揃っているでしょうか?

もし揃っていても、

- インカムは一部の人しか使わない

- センサーの感度が悪くて誰も頼りにしていない

など、活用されていないケースも多いです。

ツールの活用実態を把握することは、業務効率を測る重要な指標になります。

自己診断チェックリスト:業務適合度・働き方をチェックしよう

業務改善の前に、一度立ち止まって「自分自身」についても考えてみましょう。

無理をしていませんか?

業務の適合

- □ 決まった時間に決まった業務をこなす方が好きだ

- □ 予期せぬナースコールや急変対応にも、落ち着いて対処できる

- □ 一人で黙々と作業を進めるのが得意だ

- □ むしろ、日中のような人間関係の煩わしさがない方が楽だと感じる

- □ 利用者さんと深く関わるより、見守りや環境整備が中心の業務が合っている

YESが多いほど夜勤専従への適性は高いと言えます。

逆にNOが多いなら、日中の業務の方が合っているのかもしれません。

家庭・通勤

- □ 家族の理解や協力があり、日中の睡眠時間を確保できる

- □ 通勤に時間がかからず、夜間の移動も安全だ

- □ 友人と会ったり、役所の手続きをしたり、日中の用事を済ませる時間を調整できる

- □ 体力的に、昼夜逆転の生活を続けても支障がない

これらの前提が崩れると、いくら業務が楽でも働き続けるのは困難です。

プライベートとのバランスを客観的に見つめ直しましょう。

3分岐フローチャート:続ける/回数を減らす/業態変更

今のあなたの状況を、このフローチャートで整理してみましょう。

- 【Q1】業務内容や人間関係に、強いストレスを感じるか?

- YES → 【Q2】へ

- NO → A.「続ける」 を基本に、業務改善でより働きやすくする道を探る。

- 【Q2】そのストレスは、業務改善(ツールの導入や役割分担の見直しなど)で解決できそうか?

- YES → A.「続ける」 を目指し、積極的に業務改善提案を行う。

- NO → 【Q3】へ

- 【Q3】夜勤の回数を減らせば、心身のバランスを保てそうか?

- YES → B.「回数を減らす」 ことを上司に相談する。その際、客観的な負荷データ(コールログ等)を提示すると交渉しやすい。

- NO → C.「業態変更(日勤への移行や転職)」 を本格的に検討する。今の職場や働き方そのものが、あなたに合っていない可能性が高い。

業務改善のアイデアを12選

お待たせしました。

ここからは、現場ですぐに試せる具体的な業務改善のアイデアを12個、紹介します。

関連記事はこちら

1.巡視ルート固定とチェックポイント明確化

「なんとなく」回るのをやめましょう。

フロアの右回り/左回りなど、巡視ルートを固定します。

さらに、

- Aさんの部屋は呼吸状態の確認

- Bさんのベッド周りは転倒リスクの確認

など、各部屋でのチェックポイントを明確にすることで、見落としを防ぎ、精神的な負担を減らせます。

2.コールの優先順位ルール(緊急度・所要時間・再通知)

コールが重なった時、パニックにならないためのルール作りです。

たとえば、

- 転倒・急変など生命に関わる緊急コール

- トイレなど短時間で終わるコール

- 「眠れない」などの傾聴を要するコール

といった優先順位をチームで決めておきます。

誰が対応しても同じ判断ができる仕組みが大切です。

3.物品の定位置化と事前補充

物品の定位置化と事前補充は夜勤でこそ真価を発揮します。

オムツ、尿取りパッド、手袋などをサイズ別に分け、誰が見てもわかるようにラベリングして定位置に置く。

さらに、「排泄介助1回セット(手袋・おしりふき・パッド)」のように、よく使うものをパックにして準備しておくと、探す手間が劇的に減ります。

4.申し送りテンプレ(観察ポイント→行動→結果の順)

「特に変わりありません」で終わらせず、質の高い情報を短時間で共有するためのテンプレートです。

「【観察ポイント】Aさん、2時に咳込みあり → 【行動】訪室し水分摂取を促す → 【結果】その後は落ち着いて入眠」のように、事実を時系列で簡潔に報告する型を決めます。

これにより、日勤者も状況を把握しやすくなります。

5.記録テンプレ/定型文の準備

「体位交換実施」「訪室時、入眠中」「穏やかに過ごされている」など、よく使う文言を記録システムの定型文(辞書)機能に登録しておきましょう。

手入力が減ることで、時間短縮とタイピングミス削減につながります。

6.エスカレーション表(誰に・何を・どの順で)

緊急時に迷わないための「連絡網」です。

転倒事故発生

↓

①オンコールナースに連絡

↓

②指示を仰ぎ対応

↓

③責任者に報告

のように、条件・連絡相手・報告内容を一覧表にして、いつでも見られる場所に貼っておきます。

これがあるだけで、判断のプレッシャーが大きく軽減されます。

7.タスクのタイムブロック

夜勤の時間をブロックに区切って、やるべきことを割り振ります。

たとえば、

- 22:00-23:00 巡視と初回排泄介助

- 04:00-05:00 物品補充と清掃

- 05:00-06:00 記録のまとめ

のように、「この時間はこれに集中する」と決めることで、マルチタスクによる混乱を防ぎ、業務にメリハリが生まれます。

8.動線短縮(鍵・端末・カートの配置最適化)

PHSや記録端末、各種の鍵など、夜勤中に持ち歩くものは多いですよね。

それらを置く定位置(ステーションの特定の場所など)を最適化し、無駄な往復をなくします。

介助でフロアを回る際は、必要な物品をすべて乗せたカートを活用し、ステーションとの往復を最小限に抑えましょう。

9.二人体制時の役割分担(A:介助中心/B:記録・コール一次受け 等)

二人体制の場合は、役割を明確に分けましょう。

たとえば、夜勤の前半は「Aさんが介助担当、Bさんがコール対応と記録担当」、後半は交代、といった形です。

これにより、「お見合い」や業務の偏りを防ぎ、お互いが自分の役割に集中できます。

10.トラブル対応プレイブック(頻出ケースの手順書)

- 不穏で大声を出す方への対応

- 嘔吐があった場合の処理手順

- 停電時の行動

など、頻繁に起こる、あるいは起こると困るトラブルへの対応手順をまとめた簡易なマニュアルを作成しておきます。

いざという時に焦らず、標準的な対応ができるようになります。

11.終業前のKPT振り返り(次回改善点を1つだけ残す)

夜勤の最後に、数分でいいので「KPT」というフレームワークで振り返りをしてみましょう。

- Keep: 良かったこと、続けたいこと(例:物品の事前準備がうまくいった)

- Problem: 困ったこと、問題点(例:コールの集中で対応が遅れた)

- Try: 次に試したいこと(例:コールの優先順位ルールを提案してみよう) これを記録に残し、次の夜勤に活かすことで、業務は着実に改善されていきます。

12.連絡手段の一本化(インカム/アプリ/ボードのどれを使用するか)

「インカムで言った」

「いや、ホワイトボードに書いた」

「業務日報に書いた」

といった連絡の行き違いは、大きなストレスになります。

スタッフ間の連絡手段は、インカム、チャットアプリ、ホワイトボードなど、どれか一つを「公式」としてルール化しましょう。

情報の伝達ルートを一本化することで、混乱や確認の手間がなくなります。

働き方の再設計

業務改善を試みても、今の職場の仕組み自体に限界がある場合もあります。

その際は、働き方そのものを見直すフェーズです。

夜勤回数の調整交渉

ただ「回数を減らしてください」とお願いするだけではダメです。

「この時間帯のコールログです。一人での対応件数が限界を超えています」

「インシデントが特定の曜日に集中しているため、この日の負担を軽減できませんか?」

といった客観的なデータを提示して交渉しましょう。

感情論ではなく、事実に基づいた提案は、上司も検討しやすくなります。

配置が手厚い職場の見極め(配置表・休憩規定・代替体制の明文化)

転職を考えるなら、人員配置の手厚い職場を選びたいですよね。

求人票の「人員配置基準+α」という言葉だけを信じるのは危険です。

面接のときに、

「夜間の具体的な人員配置と、休憩の取り方(代替スタッフの有無)について教えてください」

「急な欠員が出た場合の応援体制はどうなっていますか?」

と具体的に質問しましょう。

ルールが明文化されている職場は、スタッフを守る意識が高い傾向にあります。

スポット・短期の併用で山場を避ける

いきなり転職するのが不安なら、派遣などでスポット(単発)の夜勤を経験してみるのも一つの手です。

その際、「ワンオペではないこと」「2人以上の体制」「電子カルテ導入済み」など、自分が譲れない条件で職場をフィルタリングできます。

他の施設のやり方を知ることで、自分の職場を客観的に見る良い機会にもなりますよ。

業務ツールが整った環境(電子記録・見守りセンサー・インカム)

ICT化は、夜勤の負担を劇的に軽減します。

- 電子記録システム

- ベッドからの起き上がりセンサー

- スタッフ全員が持つインカム

など、ツールが充実している職場は、少ない人数でも効率的に、そして安全に業務を回すことができます。

職場選びの重要な判断基準にしましょう。

求人票・面接・見学での見極めチェックリスト

良い職場かどうかは、入職前に見極めたいもの。

そのためのチェックポイントです。

求人文の読み解き(夜間体制・緊急時フロー・教育)

- 「夜間体制:介護職2名、看護師1名」のように具体的な人数が書かれているか?

- 「緊急時も安心のオンコール体制」だけでなく、具体的なフローの説明があるか?

- 「OJTあり」だけでなく、「夜勤独り立ちまでの研修プログラム」など、教育体制が具体的に書かれているか?

- 「アットホームな職場です」といった抽象的な言葉だけでなく、業務改善の取り組みなどが書かれているか?

面接で聞く10の質問(役割分担/記録端末/応援要請ライン 等)

- 夜間の具体的な人員配置と、ユニットごとの担当人数を教えてください。

- 2人以上の場合、役割分担のルールはありますか?

- 夜勤者が休憩を取る際、代わりのスタッフはいますか?具体的な運用方法を教えてください。

- 記録はPCですか、スマホ(タブレット)ですか?スタッフ1名に1台ありますか?

- ナースコールはPHS(スマホ)で受けられますか?

- 急変時のオンコールや救急要請の判断基準、連絡フローはありますか?

- 夜勤業務で困った際に、相談できる上司や窓口は明確ですか?

- 夜勤が始まる前の研修期間や、独り立ちまでの目安はどのくらいですか?

- インカムや見守りセンサーなどのICTツールは導入されていますか?

- スタッフからの業務改善提案が採用された実例はありますか?

見学時の観察ポイント(夜間記録の運用・ナースコール分析の有無・物品定位置)

- スタッフステーション: 整理整頓されているか?物品の定位置を示すラベリングはあるか?

- 掲示物: 緊急時の連絡フローや、業務マニュアルなどが目に見える場所に掲示されているか?

- スタッフの動き: スタッフが何かを探してウロウロしていないか?インカムでスムーズに連携が取れているか?

- 記録の様子: 可能であれば、記録のつけ方を見せてもらう。紙と電子の二重管理になっていないか?

- 質問: 「夜間のナースコールの履歴などを分析して、業務改善に活かしたりしていますか?」と聞いてみる。その質問への反応で、施設の改善意識がわかります。

夜勤専従について、よくある質問【Q&A】

ここでは、よく寄せられる質問にお答えします。

- ワンオペが前提の募集、どう見極めて断る?

-

面接で「夜勤の最低人員は何名ですか?」「利用者さんの人数に対して、法的な配置基準をクリアしていますか?」と直接確認します。「基本は一人です」と言われた場合、自分には合わないと判断すれば、「チームで協力してケアを行う体制を希望しておりまして」と丁重にお断りするのが良いでしょう。

- 休憩が実質取りにくい。業務設計で改善提案するなら?

-

まずはナースコールログを見せ、「この時間帯はコールが少ないので、交代で30分ずつ休憩を取る時間として設定しませんか?」と具体的な時間を指定して提案します。「仮眠」ではなく「座って記録ができる時間」の確保から始めるのも一つの手です。

- コールが集中した時の優先順位はどう決める?

-

前述の通り、①生命の危険(転倒・息苦しさ等)、②排泄など生理的欲求、③その他(不安、物品要求等)を基本の判断軸とします。このルールを事前にチームで共有し、壁に貼っておくことが重要です。迷ったら、インカムで他のスタッフに「〇〇さんのコール、緊急度高いです。応援お願いします」と状況を共有し、判断を仰ぎましょう。

- 申し送りの手間を減らす定型化のコツは?

-

SBAR(エスバー:Situation, Background, Assessment, Recommendation)を簡略化した「観察(S)→行動(A)→結果(R)」の3点で報告する癖をつけるのがおすすめです。ダラダラと話さず、要点を絞ることで、送る側も受ける側も楽になります。

- 記録ミスを減らすチェック体制は?

-

ケアを行った直後に、その場で記録する「リアルタイム記録」が最も効果的です。記憶が新しいうちに記録することで、漏れや間違いが減ります。終業前に、重要な項目(配薬、インスリン、水分量など)だけをリスト化し、セルフチェックする習慣をつけるのも有効です。

- 二人体制のときの役割分担例は?

-

「介助担当」と「フロート担当(コール対応、記録、環境整備)」で分けるのが基本です。介助担当は一つのケアに集中でき、フロート担当は全体の状況を把握できます。夜勤の前半と後半で役割を交代すると、負担の公平性も保てます。

- オンコール連絡は誰が・いつ・どう判断?

-

「体温〇℃以上」「血圧が上下〇〇以上(以下)」「意識レベルの低下」など、具体的な数値を基準としたエスカレーション表を作成し、それに従って判断します。判断するのは、その場にいる夜勤者です。迷う前に、まず連絡することが重要。「念のため報告ですが…」と前置きすれば、相手も状況を把握しやすいです。

- 施設形態で運用の重さはどう違う?(業務観点の比較)

-

特養は身体介護の「重さ」、老健は医療的判断の「重さ」、グループホームは認知症対応の精神的な「重さ」、サ高住は緊急時対応の判断の「重さ」が中心です。自分の得意なこと、苦手なことに合わせて施設形態を選ぶ視点も大切です。

- 教育・研修が弱い職場で、最低限そろえる資料は?

-

①緊急時連絡フロー(エスカレーション表)、②トラブル対応プレイブック(頻出ケースのみでOK)、③物品の定位置マップ、の3つは最低限自作または先輩に聞いて作成しましょう。自分の身を守るためのセーフティネットになります。

- 夜勤専従から日勤へ戻るときの段取り(引継ぎと業務再設計)

-

まずは上司に移行の意向を伝え、時期を相談します。後任の夜勤専従者がいれば、自分が改善してきた業務フローや注意点をまとめた引継ぎ資料を作成しましょう。日勤に戻る際は、生活リズムを徐々に戻す準備期間が必要です。また、日中の業務(レクリエーションや入浴介助など)の勘を取り戻すためのOJTをお願いすることも忘れずに。

まとめ

ここまで、本当にお疲れさまでした。

夜勤専従の「しんどさ」は、根性論では解決しません。

仕組みで解決する問題です。

ポイントは次の3つ

- 体制の明文化: 「誰が・いつ・何をするか」というルールが、あなたを守る盾になる。

- 業務の標準化: 「いつもの動き」を決めておくことで、イレギュラーに強くなる。

- 職場選び: 個人で頑張るには限界がある。仕組みが整った場所を選ぶ視点も持とう。

情報が多すぎて行動できないのなら、次の3つだけやれば十分です。

- ナースコールログと巡視ルートを可視化 → まずは敵(業務の偏り)を知ることから。一度、自分の動きを紙に書いてみてください。

- 申し送り・記録のテンプレ化 → よく使う言葉を3つだけ、スマホのメモ帳にでも登録してみましょう。

- 求人・見学用のチェックリストを整備 → 今すぐ転職しなくても構いません。「良い職場とは何か」という基準を持つために、この記事のリストを手元に置いておいてください。

あなたの夜勤が、少しでも穏やかで、安全で、そしてやりがいのある時間になることを、心から願っています。

あなたは一人ではありません。

いつでもこの記事に戻ってきて、次の一歩のヒントを見つけてくださいね。

応援しています。

コメント