介護士

介護士私の介助方法、本当に正しいのかな?

昔習った方法と違う……最新の介助技術を知りたい

介護士歴15年以上の筆者が、厚生労働省が推奨する“正しい介助方法”をシェアします。

介護の技術は日々進化しており、昔のやり方が今では「負担が大きい」「危険」とされているケースがあります。

この記事でわかること

✅ 移乗介助・食事介助・入浴介助の最新テクニック

✅ 腰を痛めない「負担の少ない介助方法」とは?

✅ 利用者さんの自立を促す“サポート型介助”のポイント

「長年やっているから大丈夫」と思っていても、最新の知識を学ぶことで、負担の少ない介助ができるようになります。

介護士として長く働きたいのなら必見の情報です。

気になるところだけ読めばOK。

今すぐ介護スキルをアップデートしませんか?

※この記事は、厚生労働省が公表している情報をもとに執筆しています。

出典:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

笑顔で働きたいあなたへ

厚生労働省推奨の正しい介助方法:知識をアップデートしよう

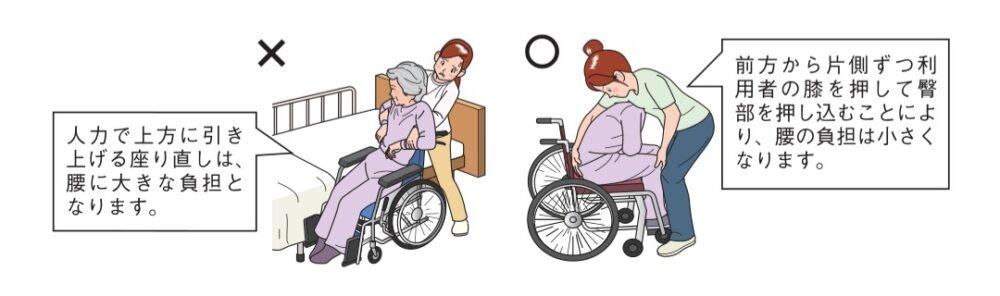

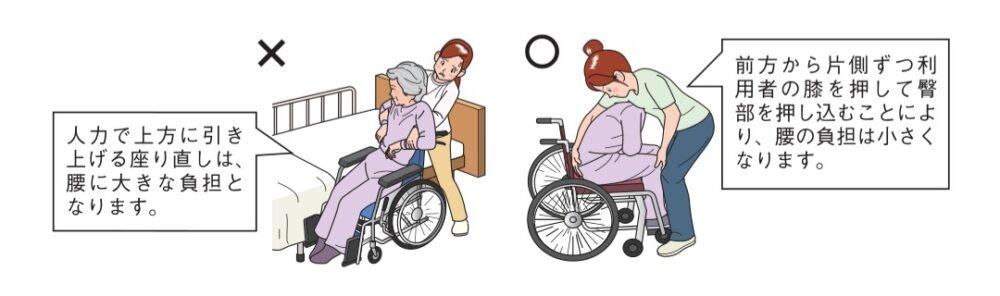

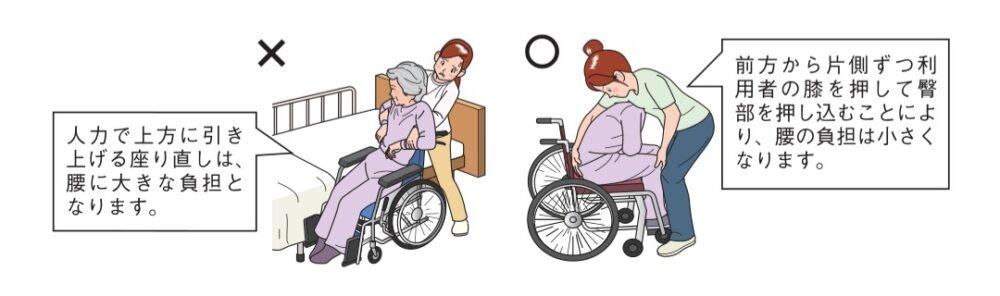

車椅子で上方に引き上げる場合

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

現在は右の「前方から片側ずつ利用者さんのヒザを押してお尻を押し込む」方法が推奨されています。

ぼくが介護資格を取得した10年以上前は左の方法で習いました。

今では知識をアップデートして腰に負担の少ない右の方法を実践しています。

利用者さんにやや前屈になっていただき、左右に傾けながら浮いた側の膝とお尻を押し込むとスムーズでしたよ。

後方からの引き上げに慣れてしまっているので、コツをつかむまでは難しく感じましたが腰の負担は軽減しますね。

利用者さんの体重やズボンの素材によって、前方からの引き上げが困難な場合があります。

あくまでも厚生労働省が推奨しているので、必ず右のやり方でなければダメというわけではありません。

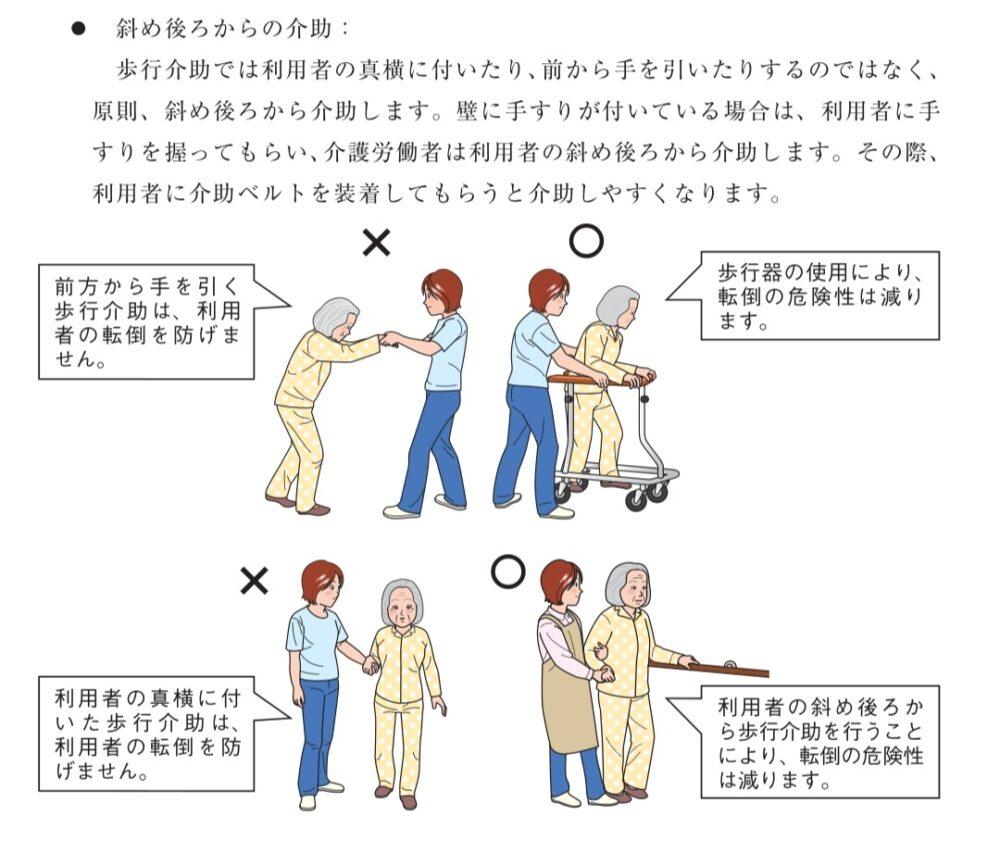

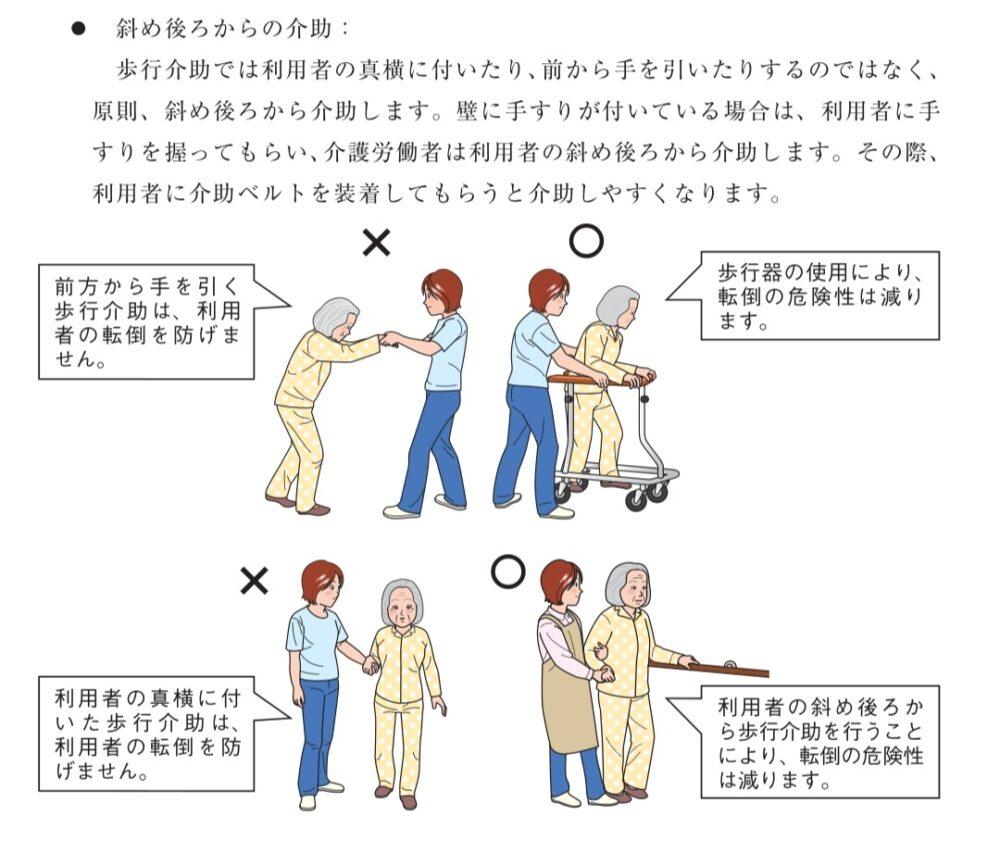

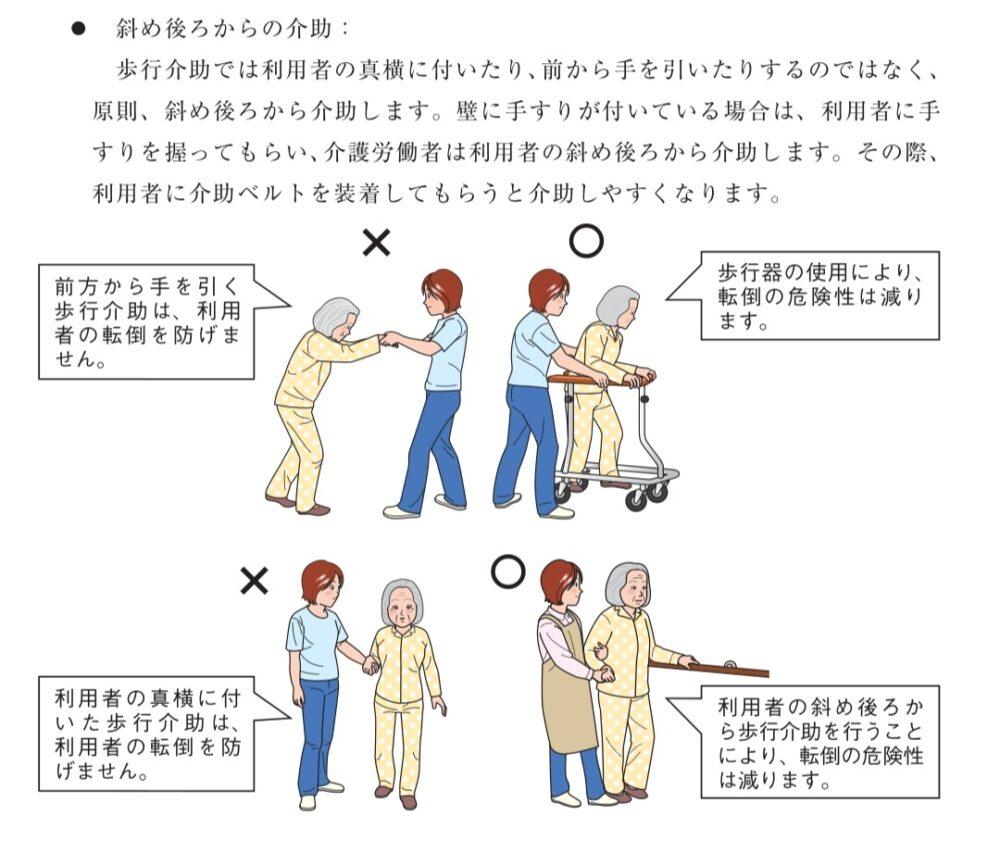

移動の介助

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

前や横からからではなく、斜め後ろから歩行介助しましょう。

真横に付いた歩行介助は転倒を防げません。

歩行器を使用すれば転倒のリスクは減りますが、利用者さんによっては「そんなもの使わない!」と拒否されます。

自分はまだ若いという思いや、プライドがあるので介護士の思い通りにはいきませんね。

さらに「ついて来るな」と歩行の付き添いすら拒否されることもあります。

それでも転倒を防がなければいけないので、気づかれないように、こっそり斜め後ろを付いていきましょう。

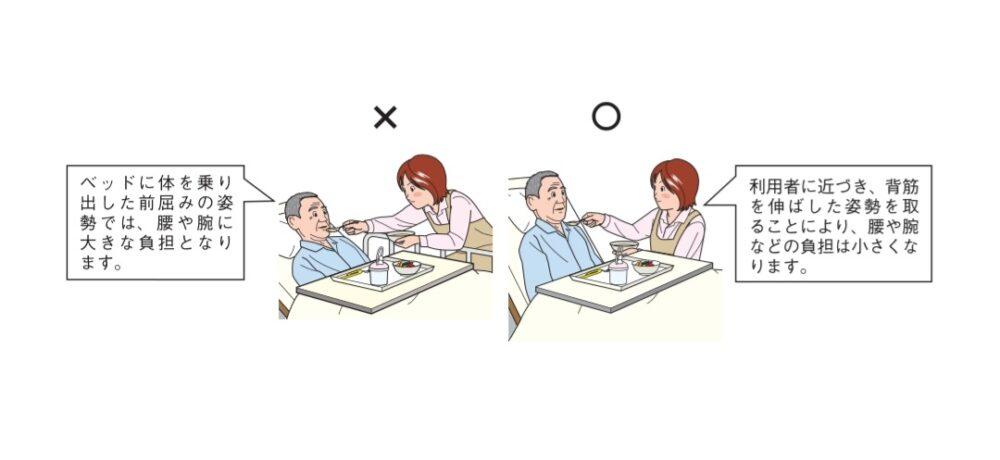

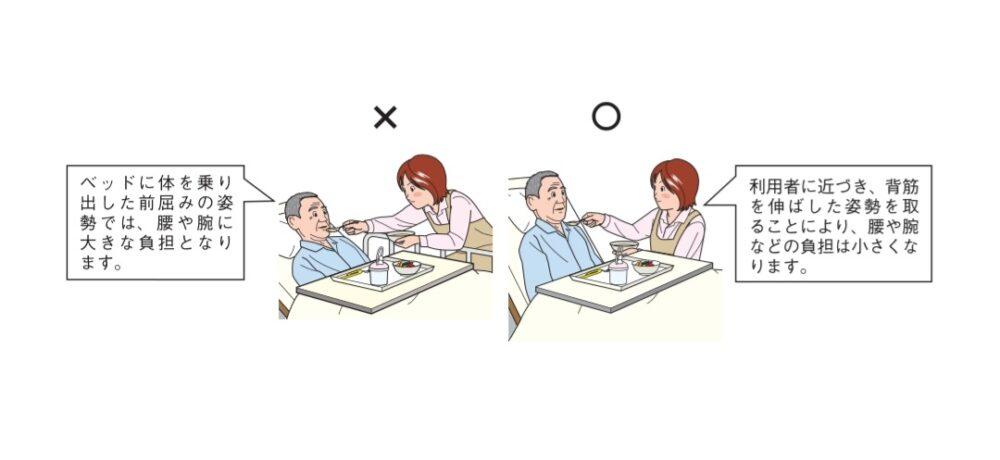

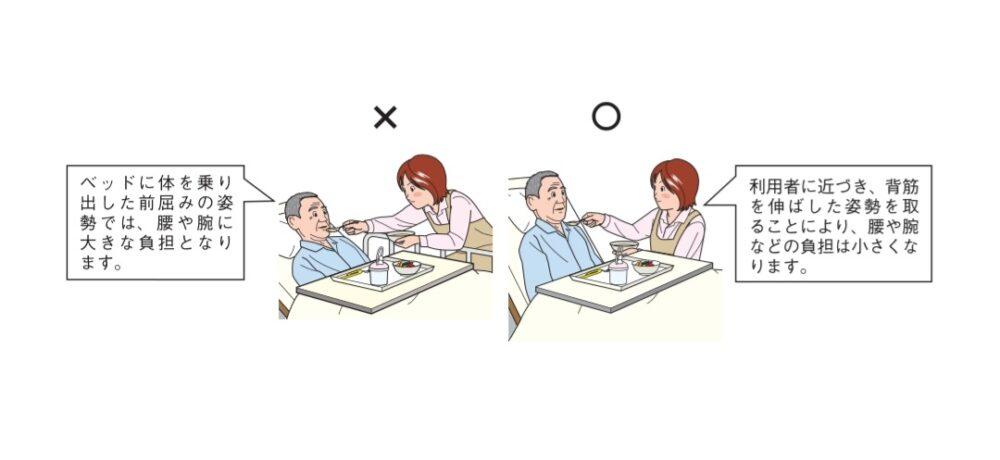

食事介助

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

利用者さんに近づき、背筋を伸ばした姿勢で介助しましょう。

利用者さんが遠い場合は、ベッド柵を外して体を近づけましょう。

利用者さんとの距離を近づけるのは基本中の基本ですね。

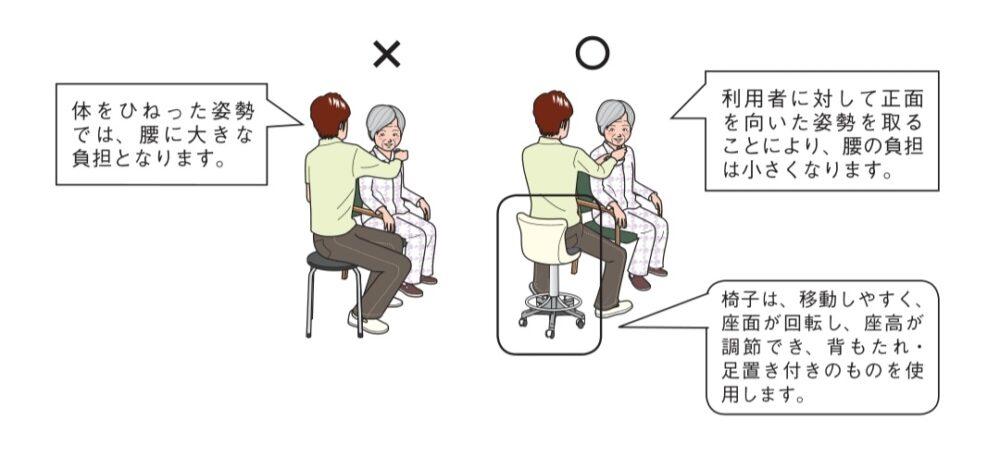

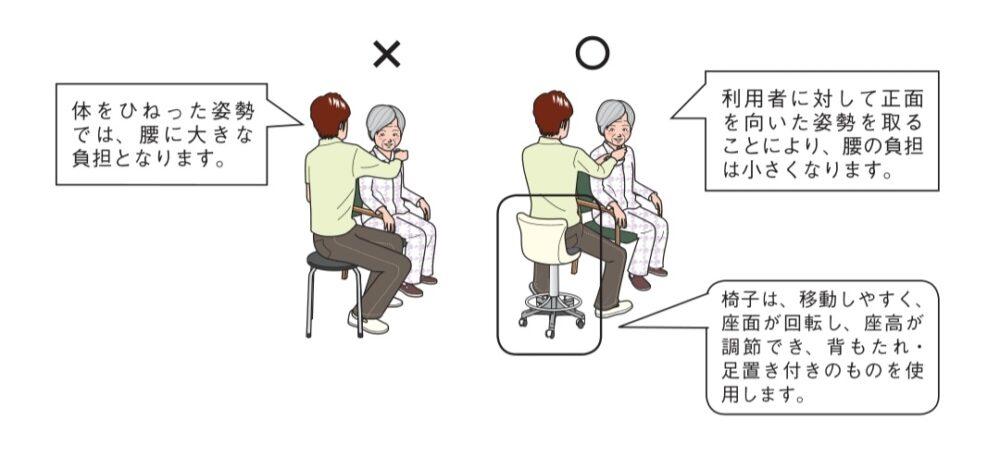

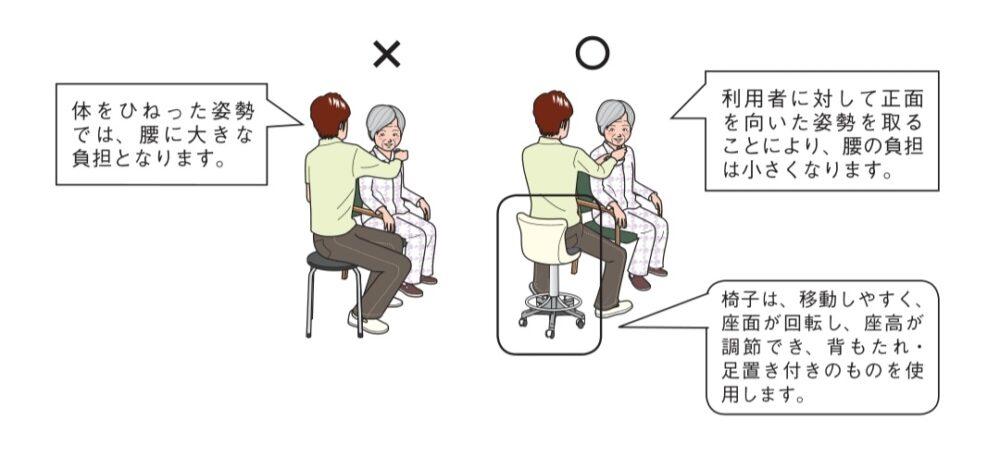

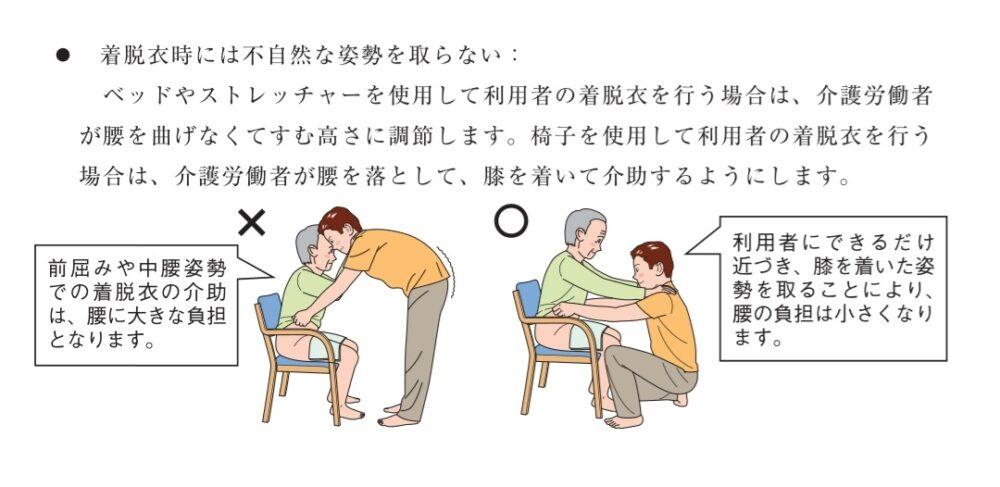

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

椅子を変えれば介護士の負担が減る

体をひねる食事介助はNG

食事介助では丸椅子に座って介助をしている介護施設が多いです。

今までは職員の椅子なんてどうでもいいと思っていたかもしれませんが、これからは違います。

介護士の労働環境の改善して体の負担がを軽減しましょう。

介護士によって介助しやすい座面の高さに調整ができるのと便利ですね。盲点でした。

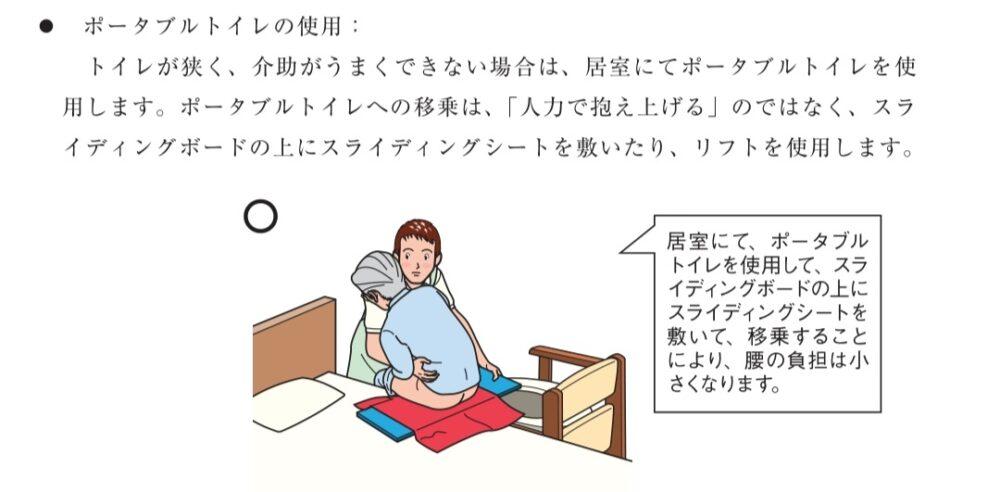

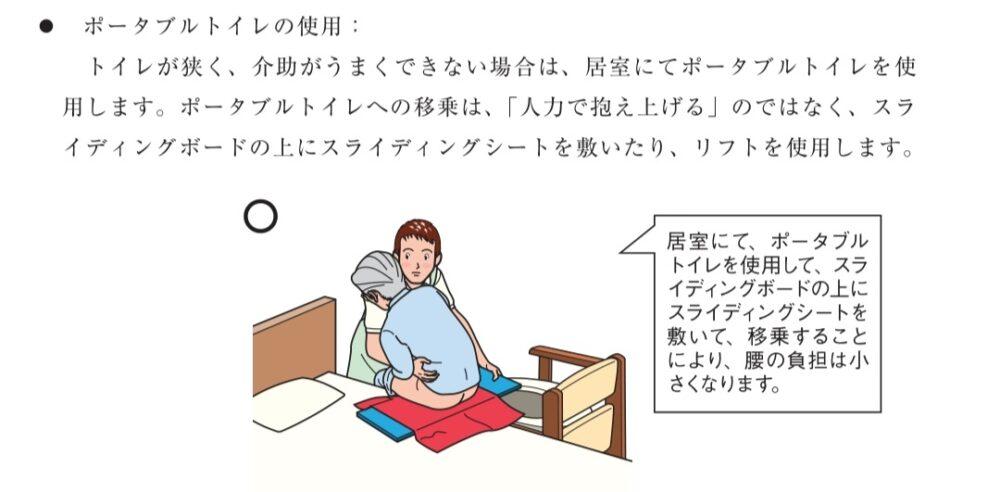

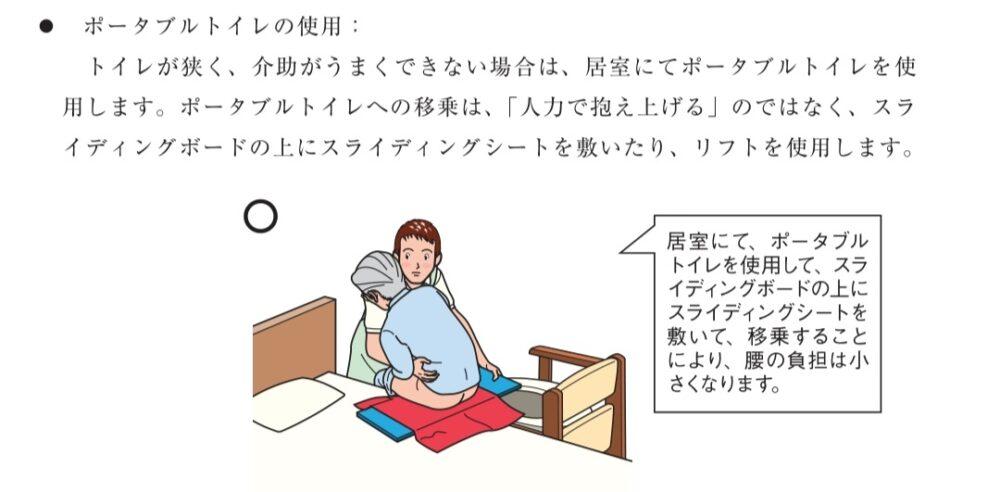

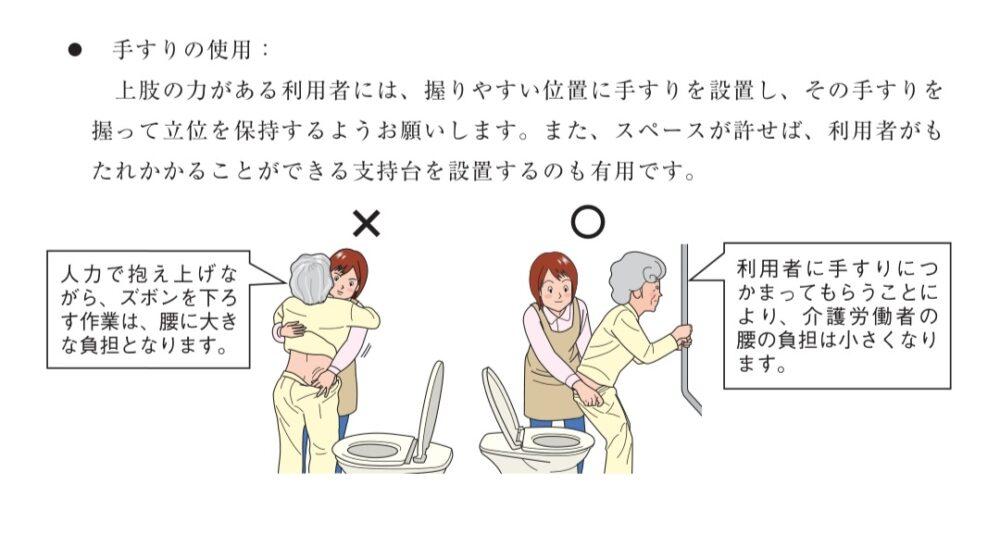

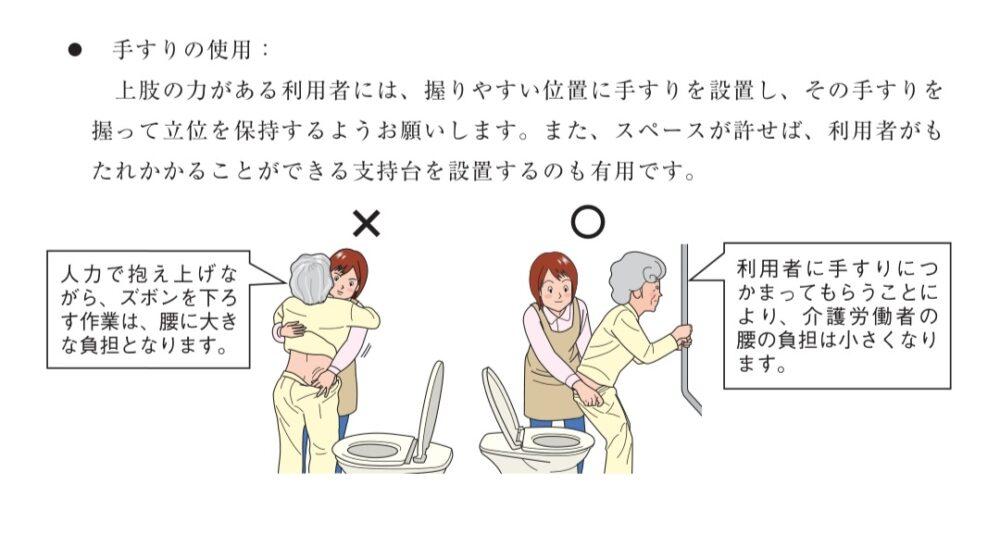

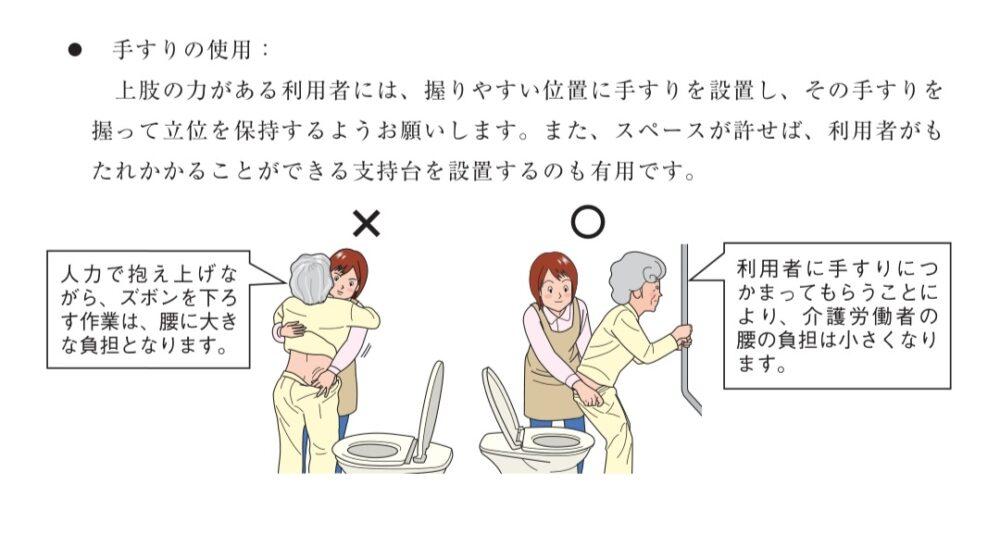

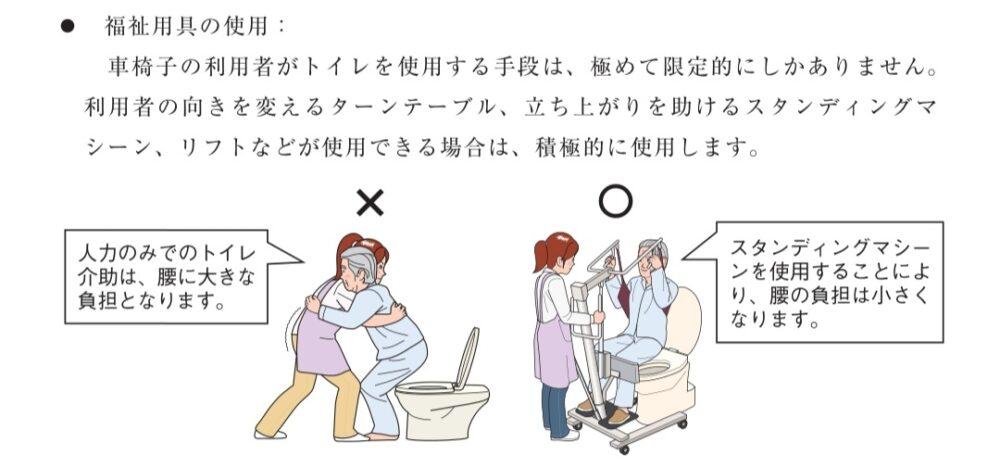

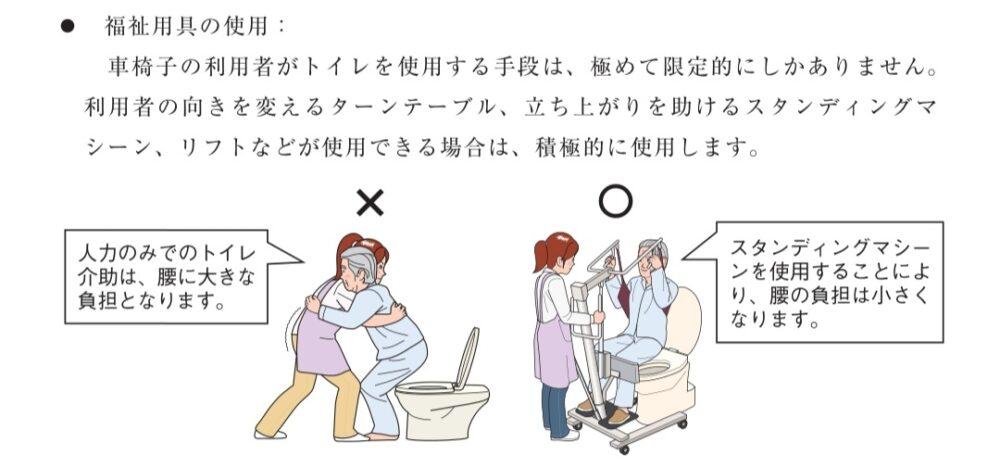

排泄介助

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

スライディングボードとスライディングシートを使おう

たしかに介護士の負担を考えると、上の画像のような介助が望ましいのかもしれない。

ですが、座位になり腹圧がかかると排尿される方がいるので、ポータブルトイレまで間に合わずに尿汚染するリスクがありますね。

個人的にはスライディングシートに直接お尻が触れているのも気になってしまう。

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

手すりを活用しましょう。

手すりがない場合は2名で介助した方がよいでしょう。

職員がひとりで無理してはいけませんね。

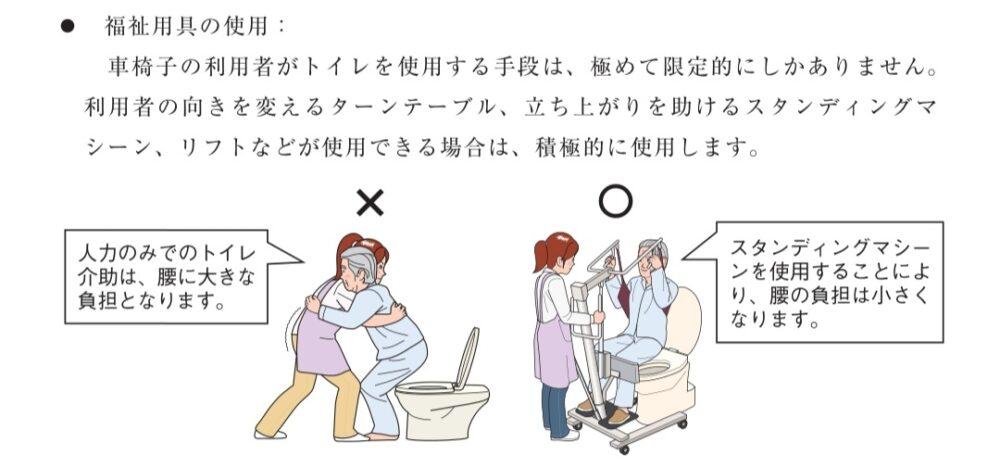

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

スタンディングマシーンを使おう

人力のみのトイレ介助は腰に大きな負担

とはいえ、ぼくが働いてる施設にはスタンディンマシーンがありません。

おそらく読者のあなたの職場にもスタンディングマシーンがないと思います。

スタンディングマシーンを調べてみると相場は50万円くらいでした。

どこの施設もすぐに導入するにはハードルが高いと思いますが、今後は人力より機械に頼る時代ですね。

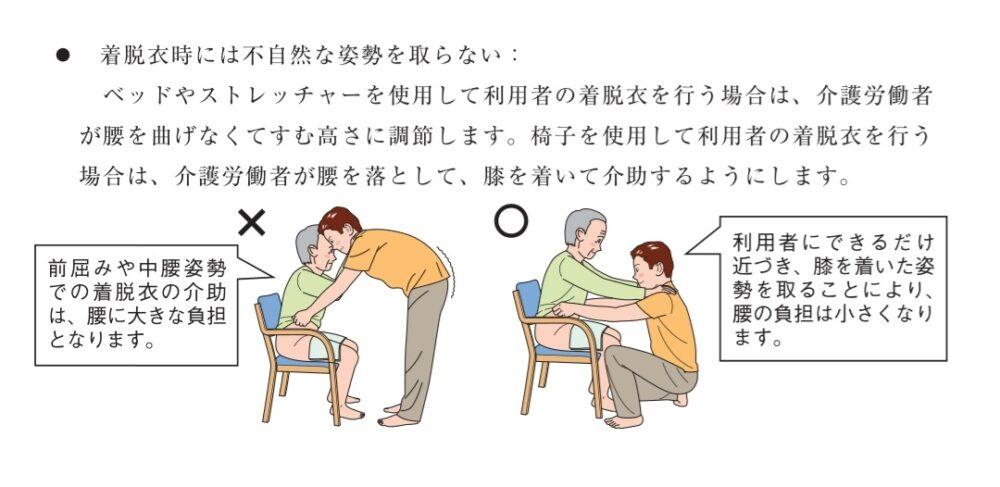

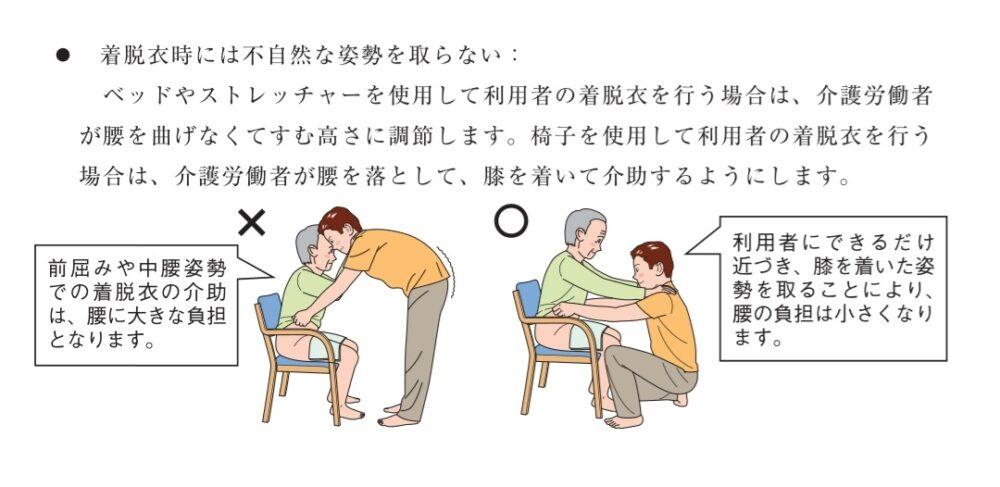

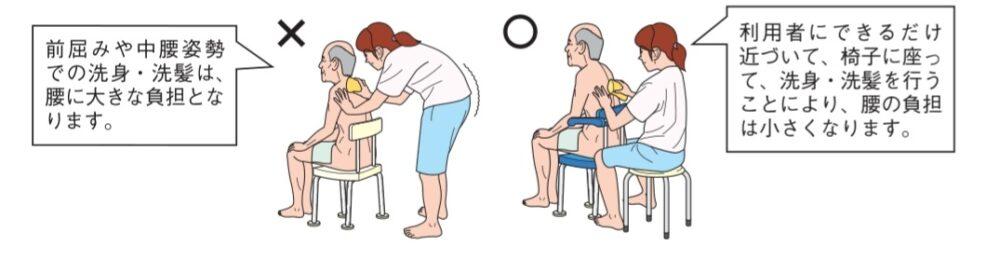

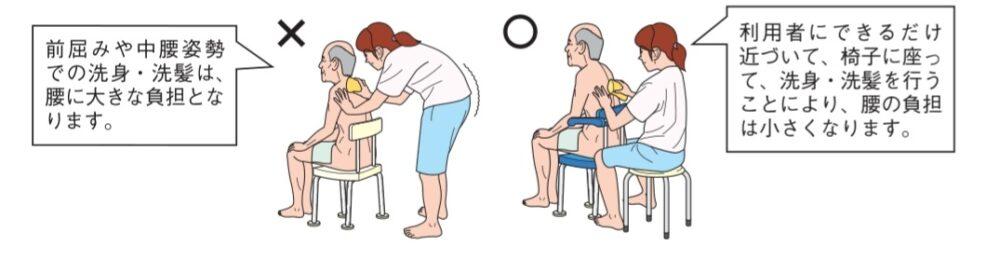

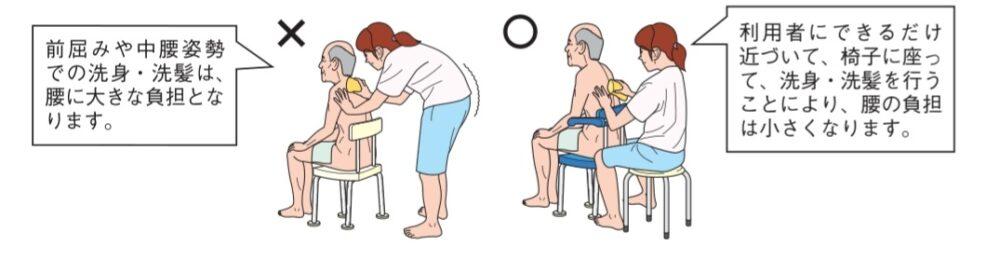

入浴介助

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

床に膝をついてOK

前屈みや中腰はNG

ぼくが資格を取得した10年以上前は、感染症対策のため膝をつかないように言われました。

床にはたくさんの菌があるので、ズボンにつけてバラまくことになるからです。

膝をつくと鬼教官に「はい!膝!」と注意されたのを覚えています。

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

椅子に座って洗身・洗髪をしよう

前屈みや中腰は腰に負担

たしかに、言われてみれば介護士も座って入浴の介助をするべきですね。

これは盲点でした。

今日からでも実践できますね。

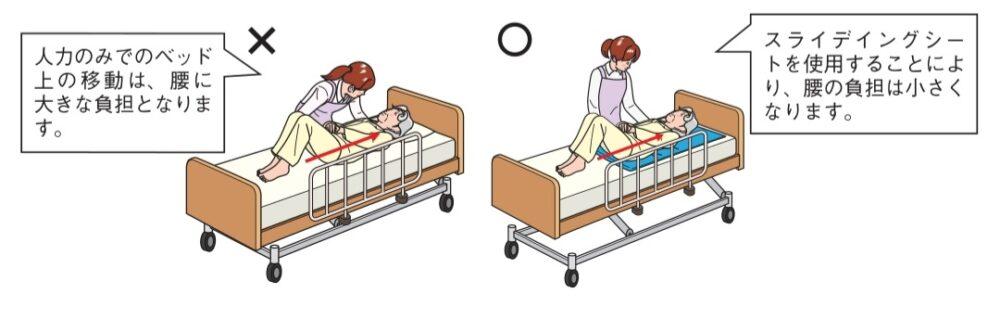

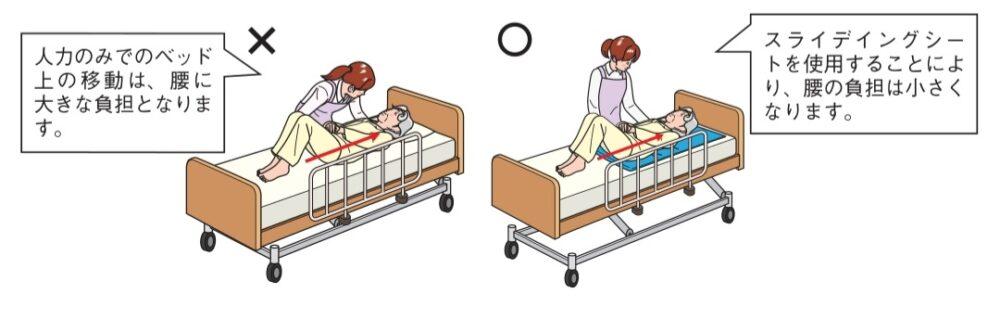

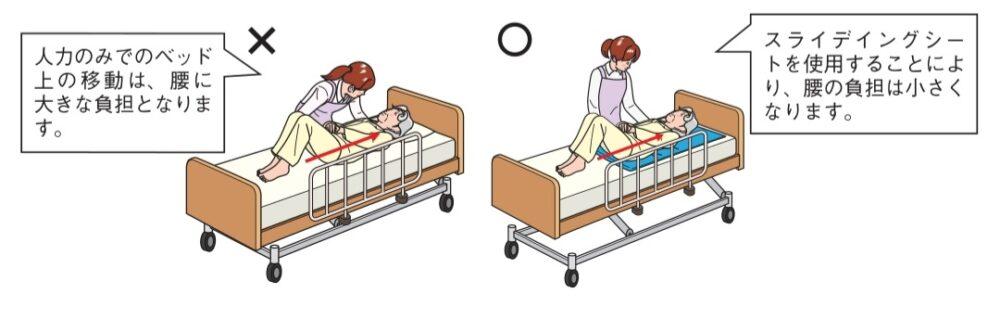

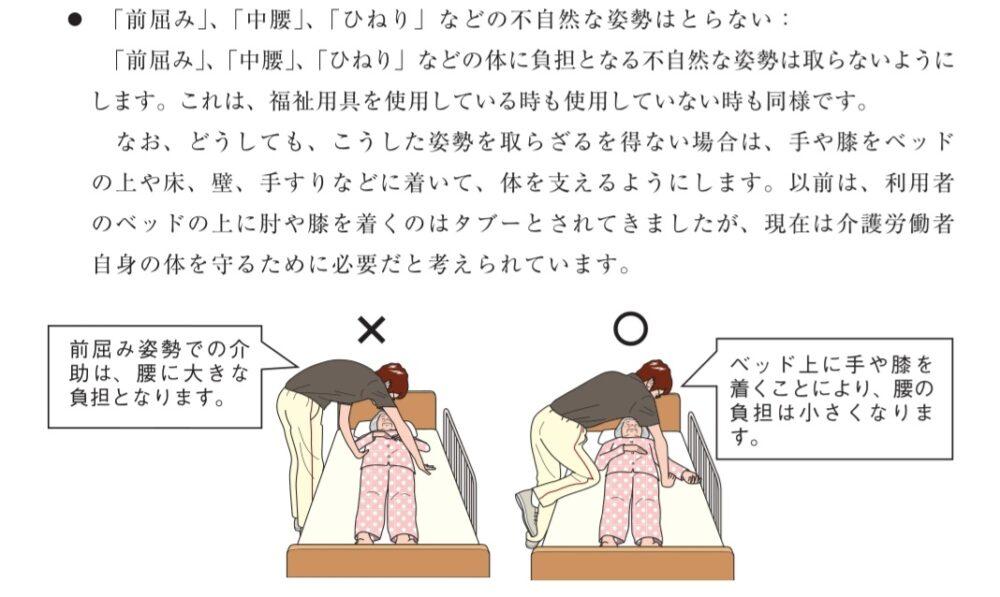

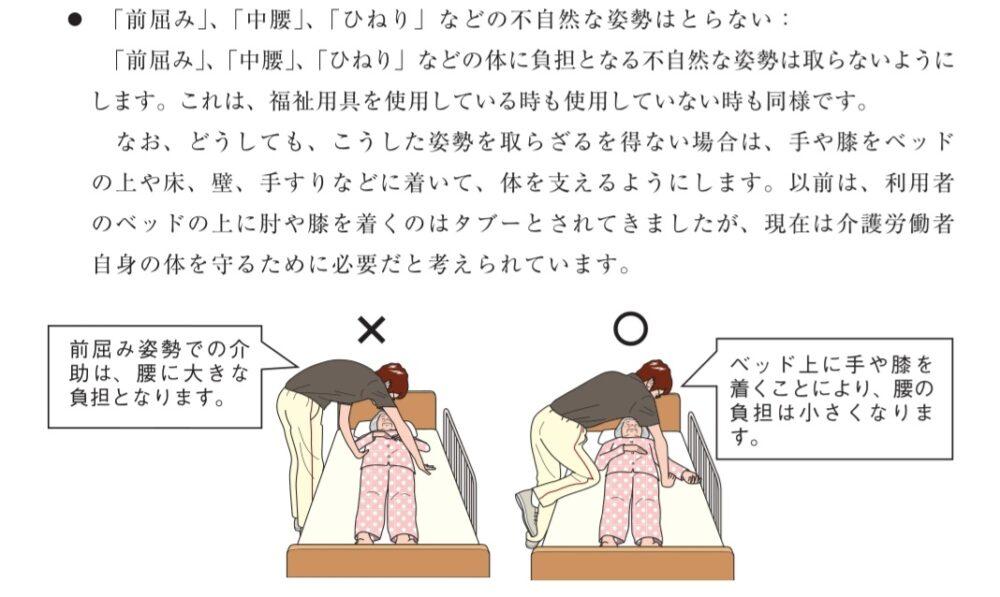

ベッド上の移動

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

スライディングシートを使おう

人力のみでのベッド上の移動は腰に負担

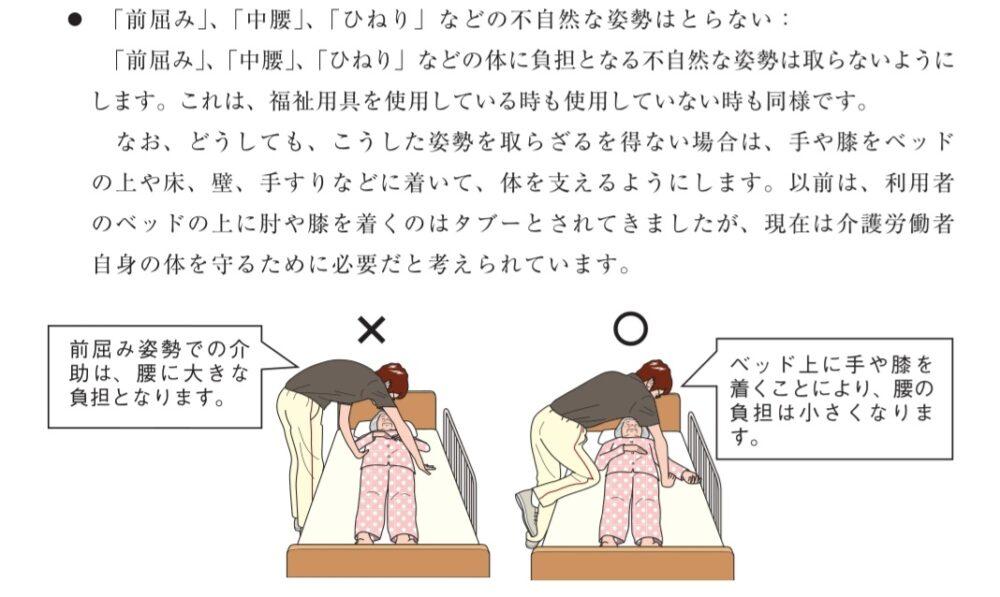

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

ベッド上に膝をついてOK

以前はタブーでしたが、介護士の負担軽減のために現在は推奨されています。

ぼくが資格を取得した10年以上前は、ベッド上に膝を付いたらダメだと教えられました。

定期的に知識をアップデートしなければいけませんね。

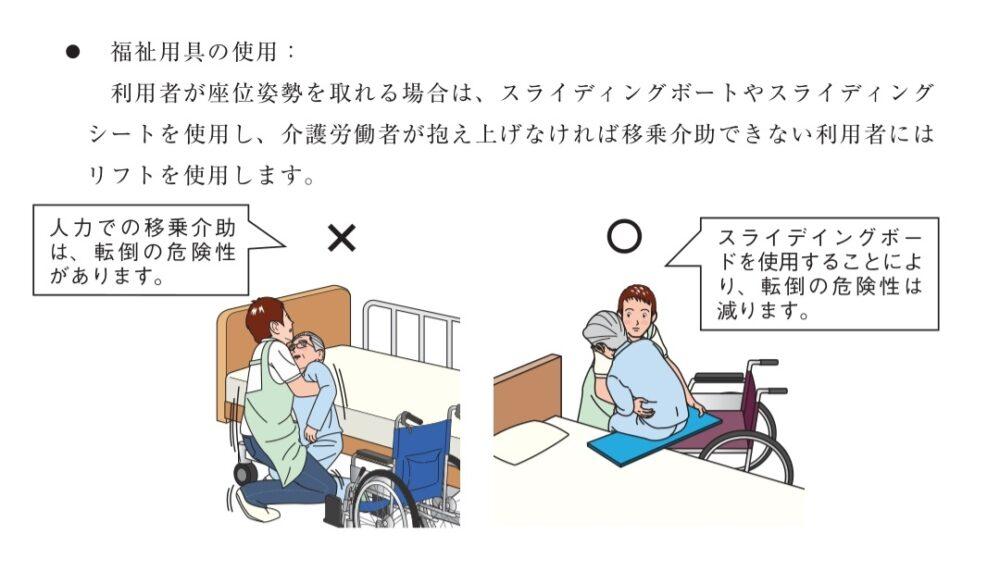

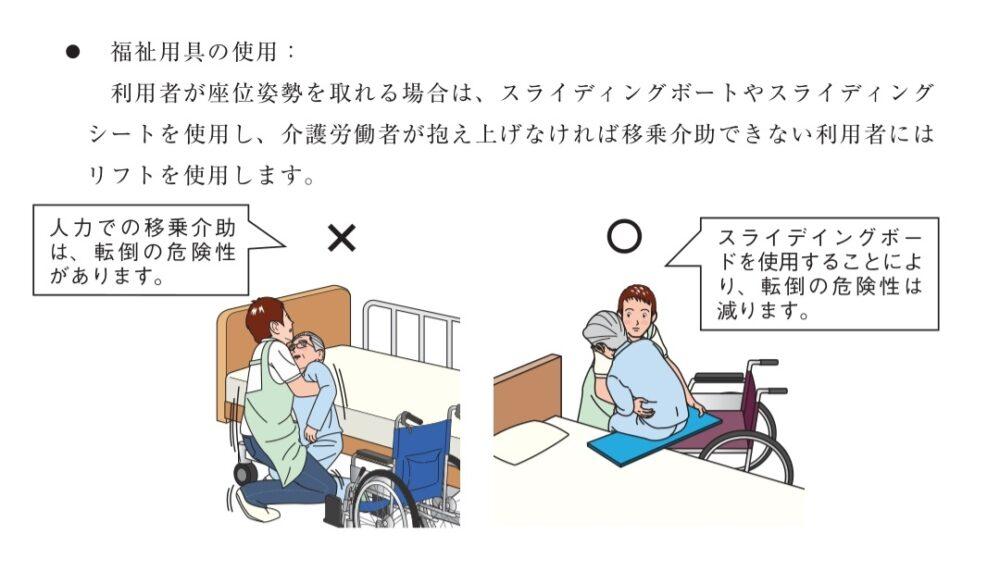

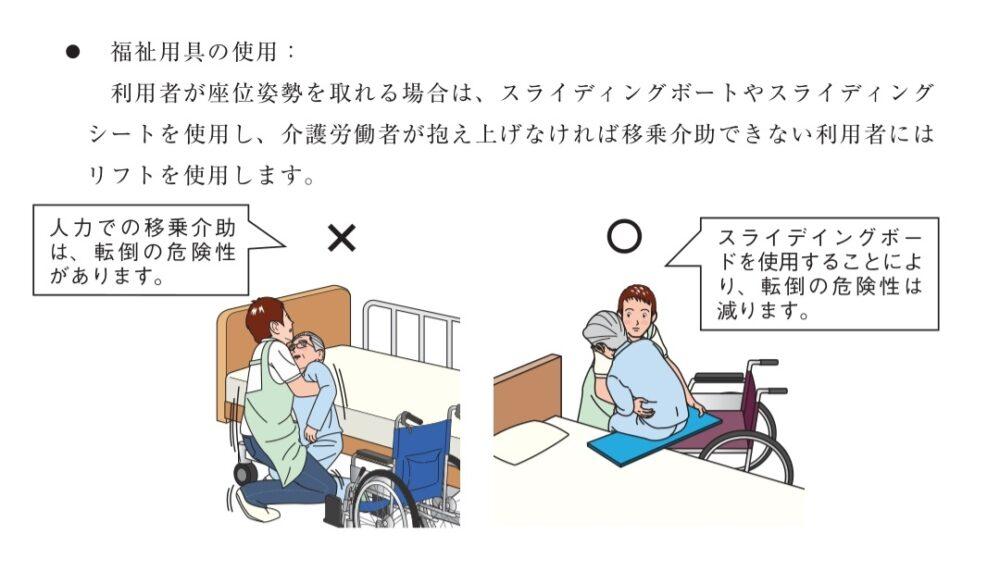

ベッドからの移乗

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

スライディングボードを使用しよう

福祉用具を使用すると「安全な移乗」ができて、「介護士の負担も軽減」するので一石二鳥ですね。

スライディングボードがない介護施設もあると思いますので、現場のスタッフが声を上げて導入してもらうように訴えかけていきましょう。

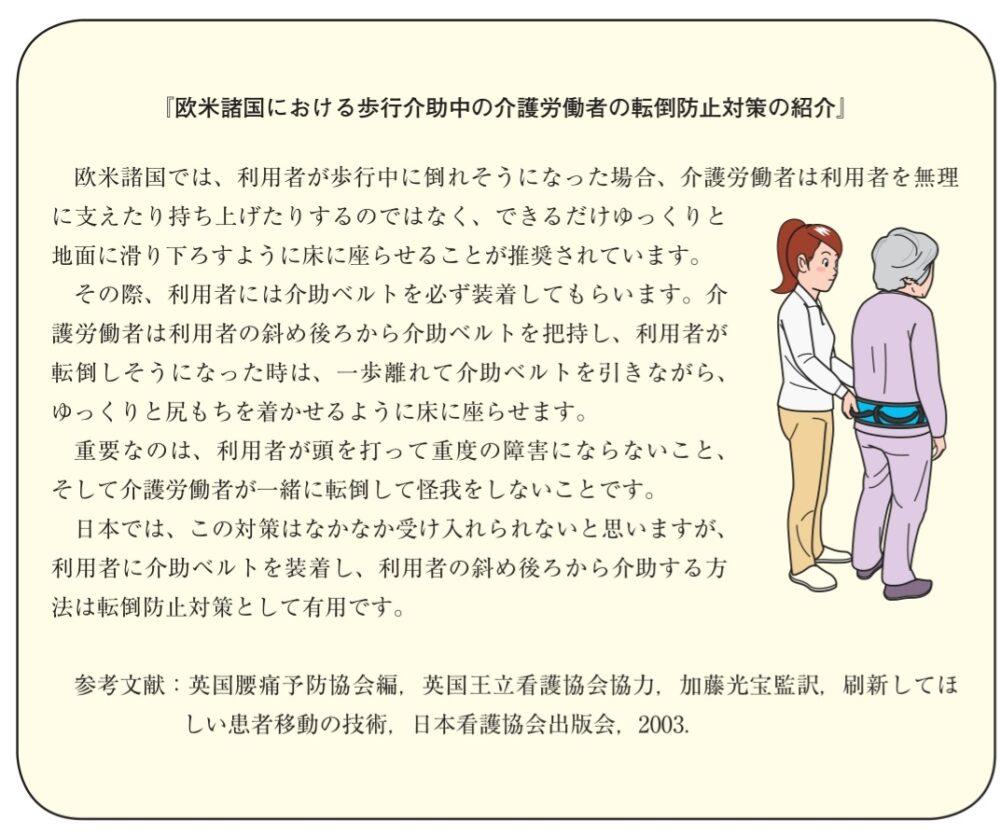

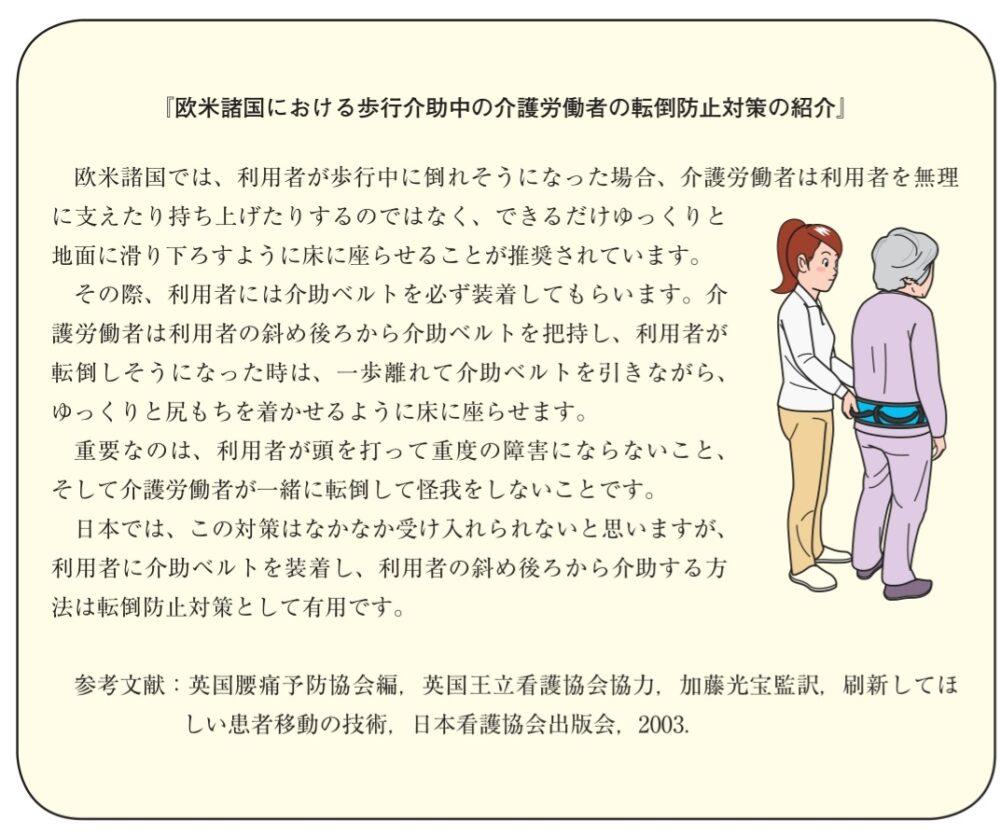

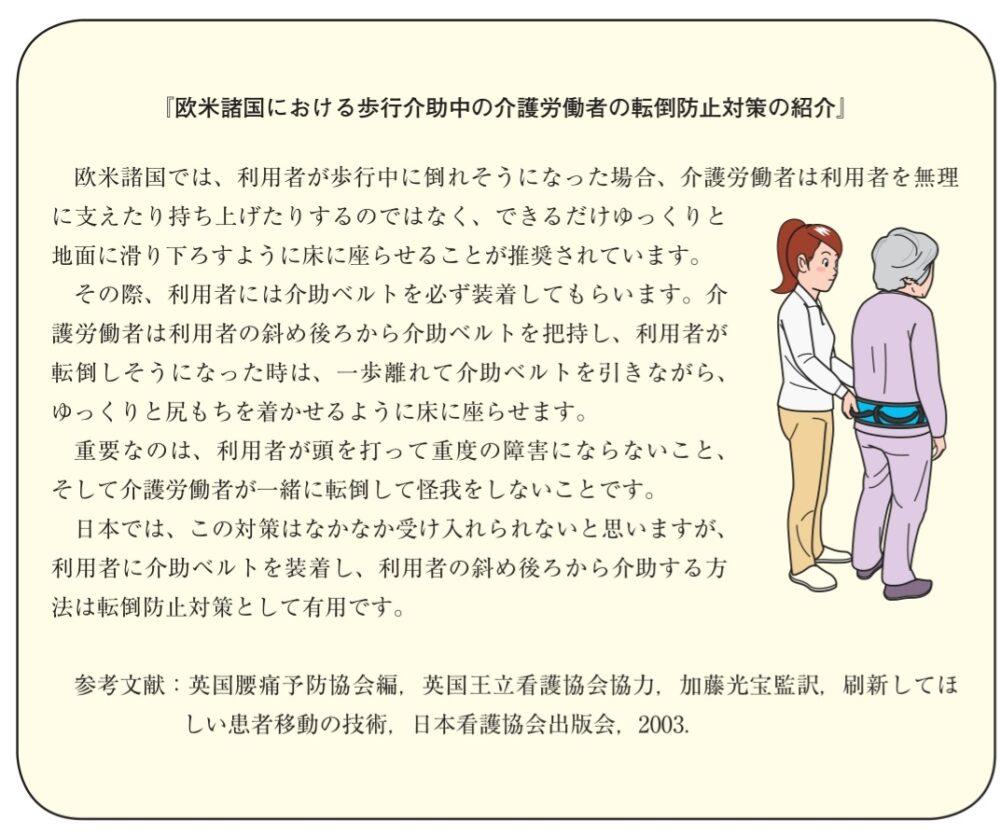

利用者さんが転倒しそうな場合

画像引用:厚生労働省「高齢者施設における 雇入れ時の安全衛生教育マニュアル」

欧米諸国では利用者さんが歩行中に転倒しそうになった場合、無理に支えたり持ち上げたりするのではなく、できるだけゆっくりと地面に滑り下ろすように床に座らせることが推奨されています。

利用者さんが転倒しそうになったら反射的に支えようとしてしまいますが、今後は床にゆっくりと座ってもらうように対応を変えなければいけませんね。

無理をして共倒れにならないように気をつけましょう。

よくある質問(Q&A)

- 正しい介助方法は、必ずマニュアル通りにしないとダメですか?

-

マニュアルは「基本」であって「絶対」ではありません。

現場では、利用者さんの体格・既往歴・その日の体調で介助方法を変えます。大事なのは「なぜその介助をするのか」を理解すること。

理由がわかれば、応用は自然にできます。 - 正しい介助をしているのに、利用者さんに嫌がられます。どうしたらいい?

-

拒否の原因は「介助方法」ではなく、説明不足だったりします。

相手の不安を取り除くために、「今からこうしますね」と丁寧に説明しましょう。技術より、声かけを意識です。 - 先輩と介助方法が違います。どちらが正解ですか?

-

正解は一つではありません。

ただし、身体を痛めない方法・事故リスクが低い方法が優先です。

「この方法だと腰がラクでした」と理由を伝えると角が立ちません。

現場では“正しさ”より“納得感”が大切です。 - 正しい介助をすると、時間がかかって業務が回りません。

-

短期的にはそう感じます。

でも、事故・腰痛・ヒヤリハットが減ると、結果的にラクになります。

雑な介助ほど、後処理が増えて時間を取られます。

長く働く人ほど、丁寧です。 - 利用者さんごとに介助方法を変えるのは大変では?

-

正直、最初は大変です。

でも慣れると「この人はこう」が自然にわかります。

一人ひとりに合わせるから、事故が減ります。

結果的に、心も体もラクになります。 - 正しい介助を職場で広めたいけど、反発が怖いです。

-

いきなり正論を言うと反発されます。

おすすめは「自分がやって見せる」こと。

「最近、腰がラクでさ」と経験談で伝えると受け入れられやすいですよ。

現場は、理屈より体感です。 - 正しい介助を学ぶメリットは何ですか?

-

一番のメリットは、長く働けることです。

腰を壊さず、事故を減らし、利用者さんとも良い関係を作れます。

結果として、評価も上がります。

正しい介助は、将来への投資です。

まとめ:福祉用具を使用して介護士の負担を減らそう

今回の情報をまとめると「福祉用具」を使用して、介護士の負担を軽減することを厚生労働省は推奨しています。

福祉用具を使用すると、利用者さんの安全と職員の腰を守ることができます。

福祉用具の導入に消極的な職場では、現場で働いているぼくたち介護士が声を上げていきましょう。

福祉用具に頼らない介護士が一流ではありません。

福祉用具を正しく使い「利用者さんの安全」と「自分の安全」を守れる介護士こそ一流の介護士だとぼくは思います。

忙しくて面倒だからと人力のみで介助したり、慣れているからと過信して介助をしてきた介護士が腰を痛める姿をたくさん見てきました。

「忙しくて、ついつい…」という気持ちはわかります。

しかし、忙しいときこそ冷静に判断して、利用者さんと自分の安全を守りましょう。

これからAIを活用した介護や、介護施設のICT化が進んでいきます。

定期的に知識をアップデートして、時代に取り残されないようにしたいですね。

最後まで読んでくれた、あなたなら大丈夫。

応援しています。

では、また。