介護現場で働く皆さん、毎日お疲れさまです。

こんなことで悩んでいませんか?

- 「夜勤のたびに、〇〇さんのオムツが漏れていてシーツ交換が大変…」

- 「しっかり当てているつもりなのに、なぜかいつもズボンまで濡れている…」

- 「ご本人に申し訳ない…」

痛いほど、その気持ちわかります。

ぼくも新人時代は、毎日のように尿漏れと格闘していました。

先輩に聞いても「慣れだよ」と言われるだけで、具体的な解決策が見つからず、途方に暮れたことも一度や二度ではありません。

でも、安心してください。

長年の経験と試行錯誤の末、ぼくは確信しました。

正しい知識とちょっとしたコツさえ掴めば、オムツの悩みを解決できます。

この記事では、単なるオムツの選び方だけではなく、介護する側の負担を減らし、利用者さんの「尊厳と快適さ」を守るための具体的なノウハウを、ぼくの全経験を込めてお伝えします。

明日からのあなたの介護が、少しでも楽に、そして笑顔になることを願って。

まずは、現場でよく聞かれる質問に、サクッとお答えします。

さっそく見ていきましょう。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

よくある質問(Q&A)

- サイズは合っているはずなのに、どうしても横漏れしてしまいます。

-

A. これは本当によくある悩みですね。

サイズが合っているのに漏れる場合、原因は「隙間」と「吸収の偏り」にあります。以下の点をチェックしてみてください。

- ギャザーは機能していますか?

内側の立体ギャザーがしっかり立っていない、もしくは利用者さんのそけい部(足の付け根)にフィットしていない可能性が高いです。装着時に指でしっかり沿わせる一手間が重要です。 - パッドがズレていませんか?

特に動ける方の場合、身体の動きでパッドがヨレてしまい、本来吸収すべき場所からズレていることがあります。アウター(外側のオムツ)との密着度が高い製品を選ぶ、装着時に軽く押さえてフィットさせるなどの工夫が有効です。 - 身体の痩せや拘縮(こうしゅく)に対応できていますか?

ご高齢で痩せている方は、骨ばった部分に隙間ができやすいです。

また、足が拘縮していると、そけい部にぴったり合わせるのが難しい場合があります。

この場合は、パッドの当て方を工夫したり、隙間を埋めるための補助的なパッドを使ったりする技術が必要になります。

- ギャザーは機能していますか?

- パッドを2枚重ねていますが、それでも漏れます。なぜですか?

-

結論から言うと、尿とりパッドの2枚重ねは基本的にNGです。

なぜなら、ほとんどのパッドの裏面には**「防水シート」**が使われているからです。1枚目のパッドが吸収しきれなかった尿は、防水シートに阻まれて2枚目のパッドには吸収されません。結果的に、防水シートの上を伝って横から漏れ出てしまうのです。

重ねることで通気性も悪化し、ムレや肌トラブルの原因にもなります。メーカーが推奨していないのはこのためです。「たくさん吸収させたい」という思いが、かえって漏れを誘発している典型的な例です。 - 男性の利用者さんで、どうしてもパッドの先端から尿がはみ出してしまいます。

-

男性特有の悩みですね。これは排尿時の角度が原因です。

ぼくが現場でよく使うテクニックは「ポケット(筒)状にする」方法です。長方形のパッドを二つ折りにする際に、片方を少しずらして折り、男性器全体をふんわりと包み込めるようなポケット(筒)を作ってあてます。

こうすることで、尿がどの方向に出てもパッドが直接キャッチしてくれます。

また、男性専用に局部を包み込む形状のパッドも市販されているので、試してみる価値は大きいです。 - 下剤を使った後の水様便。普通のオムツでは防ぎきれません…

-

そのお悩み、痛いほどわかります。

水様便は尿よりも粘度が低く、一気に広がるため、通常の尿とりパッドでは吸収が追いつきません。そんな時は、「軟便・水様便専用パッド」の使用をおすすめします。

これらの製品は、便の水分を素早く吸収し、固形成分はパッド内にしっかり閉じ込める特殊な構造をしています。吸収体の表面に、便が広がるのを防ぐための空間(ポケット)があったり、臭いを強力に閉じ込める機能が強化されていたりします。

いざという時のために、事業所に常備しておくと安心です。 - 利用者さんが「まだ大丈夫」と言って、交換を嫌がります。どうすれば?

-

これは心理カウンセラーの視点からお答えしますね。

拒否の裏には、「羞恥心」「自尊心」「人に迷惑をかけたくないという遠慮」など、様々な感情が隠されています。まずはその気持ちに寄り添い、「不快じゃないですか?」「スッキリしましょうか」など、相手を気遣う言葉を選びます。

また、「大丈夫」とおっしゃっても、「念のため確認だけさせてくださいね。もし濡れていたら気持ち悪いですから」と、あくまで“あなたのために”というスタンスを伝えることが大切です。

無理強いはせず、少し時間を置いてから再度声をかける、好きな話題でリラックスしてもらってから誘うなど、その方の心に寄り添ったアプローチを試みてください。 - パッドがオムツの中でいつもグシャグシャにヨレてしまいます。

-

これはフィット感の欠如が原因です。

パッドが身体とアウターオムツの間でしっかり固定されていない証拠。カンタンな解決策として、パッドを装着する前に、長手方向に軽く二つに折って、中央に折り目(溝)のクセをつけておくという方法があります。

この溝が尿の通り道となり、身体の形にもフィットしやすくなります。

また、アウターのパンツやテープを少しきつめに装着して、パッドと身体の密着度を高めることも有効です。ただし、締め付けすぎて血行を妨げないよう、指が1〜2本入る程度のゆとりは確保してくださいね。

【結論】紙オムツは“吸収量×フィット感”を最適化すれば8割の尿漏れが解決できる

いきなり結論から言いますね。

15年以上、数えきれないほどのオムツ交換をしてきたぼくがたどり着いた答えは、とてもシンプルです。

高齢者の尿漏れの約8割は、「オムツの吸収量」と「身体へのフィット感」、この2つのバランスが崩れていることが原因です。

逆に言えば、この2つをその方に合わせて最適化するだけで、驚くほど劇的に改善します。

「そんな単純なこと?」と思うかもしれません。

でも、この“最適化”が意外と奥深く、多くの現場で見過ごされがちなポイントなんです。

今すぐ試してほしい3つの改善ポイント

まずは難しく考えず、この3つだけ見直してみてください。

- サイズの再測定: 「ずっとMサイズだから」という思い込みを捨て、もう一度ウエストや足回りのサイズを測ってみましょう。痩せたり、少しむくんだり、体型は日々変化します。

- ギャザーをしっかり立てる: オムツを広げたら、内側にある立体ギャザーを指でしっかり立ててください。この“防波堤”が機能していないケースが本当に多いんです。

- パッドの当て方を見直す: パッドがオムツの中でズレて、本来の吸収力を発揮できていないことも。男性なら先端を包み込むように、女性なら中央にしっかり当たるように意識します。

たったこれだけでも、翌日のシーツ交換がなくなるかもしれません。

介護現場の成功事例

ぼくが現場で体験した、ほんの一例です。

- 事例1:夜間の多尿で悩んでいたAさん(80代・女性)

- 課題: 夜中に2回交換しても、朝にはパジャマまで濡れていた。

- 改善策: 昼用と夜用でオムツを完全に分けることを徹底。夜間は吸収量が1.5倍の「夜用ロングタイプ」に変更。

- 結果: 夜間交換が1回に減り、ご本人もぐっすり眠れるように。介護者の負担も大幅に軽減されました。

- 事例2:日中、車椅子で過ごすBさん(90代・男性)

- 課題: 座っていると、どうしても足の付け根から漏れてしまう。

- 改善策: パンツタイプからテープタイプに変更。座位の姿勢に合わせて、下のテープをしっかり目に、上のテープを少し緩めに「ハの字」に止めることで、そけい部(足の付け根)の隙間をなくした。

- 結果: 漏れがピタッと止まり、日中のレクリエーションにも安心して参加できるように。ご本人の表情が明るくなったのが印象的でした。

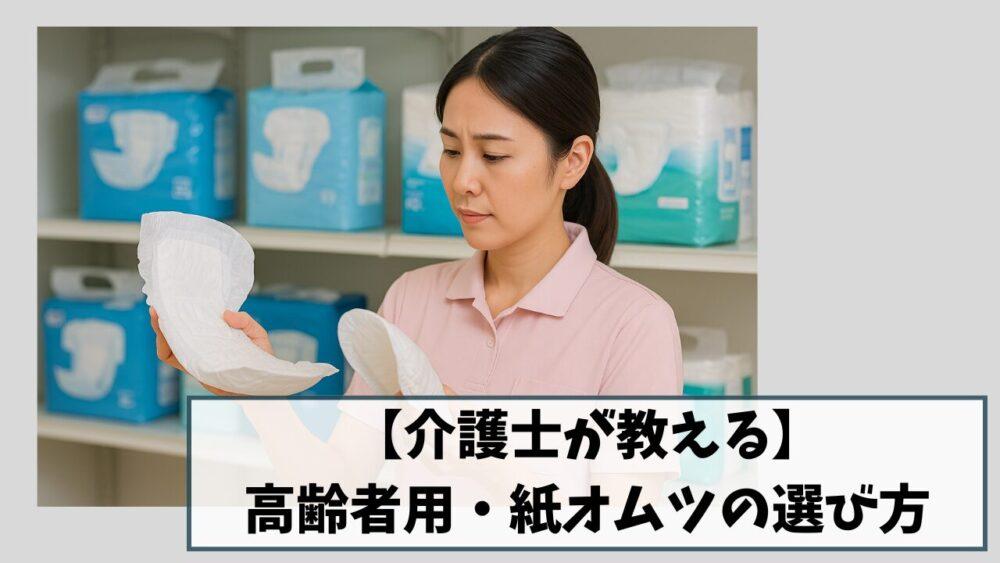

紙オムツ選び5つのチェックポイント

では、具体的にどのような視点でオムツを選べば良いのでしょうか。

この5つのポイントをチェックリストとして活用してください。

① 昼用or夜用で吸収量を最適化

基本中の基本です。

日中の活動時間用と、長時間の睡眠用では、求められる吸収量が全く異なります。

パッケージに「夜用」「長時間用」と明記されているものは、吸収体の量や長さが強化されています。コストは上がりますが、シーツ交換の手間やご本人の不快感を考えれば、結果的にプラスになることが多いです。

② 性別別の形状差でフィット感UP

特に尿とりパッドで顕著ですが、男性用は前方が幅広に、女性用は中央部が厚くなるように設計されています。

この違いを理解し、適切に使い分けるだけで、フィット感が格段に向上し、漏れのリスクを減らせます。

③ 立位・座位・臥位…体位に合ったタイプ

利用者さんの生活スタイルに合わせる視点も大切です。

- 立位・歩行可能: ご自身で着脱しやすい「パンツタイプ」が基本。尊厳の維持にもつながります。

- 座位中心: 座った姿勢が長いと、お尻の後ろや足の付け根に圧力がかかり、漏れやすくなります。吸収体が臀部までしっかりカバーできる「テープタイプ」が適している場合も多いです。

- 臥位(寝たきり): 交換がしやすい「テープタイプ」が主流。特に背中からの漏れ(背モレ)を防ぐために、背中側に高いギャザーが付いている製品がおすすめです。

④ 肌トラブルを防ぐ弱酸性&通気コットン仕様

健康な肌は弱酸性ですが、アルカリ性の尿が長時間触れることで肌トラブルが起きやすくなります。

オムツの表面シートに、肌と同じ「弱酸性」素材を使用している製品は、肌への刺激を和らげてくれます。

また、「コットン」のような柔らかい素材や、前述した「全面通気性シート」は、快適な装着感につながります。

⑤ 1枚当たりコストと介護保険・助成制度の活用

施設ではコスト管理も重要ですよね。

しかし、「安かろう悪かろう」で漏れが頻発し、シーツや衣類の洗濯、スタッフの労力が増えては本末転倒です。

オムツ代だけでなく、それによって発生する「隠れコスト」も意識する必要があります。

また、在宅介護の場合、市区町村によっては「おむつ代の助成制度」や「現物支給」を行っている場合があります。

介護保険の対象にはなりませんが、こうした制度をケアマネジャーさんと連携して活用できないか、情報提供してあげるのもぼくたちの重要な役割です。

なぜ漏れるのか?──尿漏れを招く3大原因

「吸収量」と「フィット感」が重要だとお伝えしましたが、そもそも、なぜそのバランスが崩れてしまうのでしょうか。

原因をしっかり理解することで、根本的な対策が見えてきます。

身体機能の低下(骨盤底筋・前立腺・夜間多尿)

これは、ぼくたち介護職が直接どうにかできる問題ではありませんが、知識として知っておくことが非常に重要です。

- 骨盤底筋の緩み: 加齢により、尿道を締める筋肉が緩み、咳やくしゃみ、少し力を入れただけで「腹圧性尿失禁」が起こりやすくなります。

- 前立腺肥大(男性の場合): 前立腺が大きくなることで尿道を圧迫し、排尿後もスッキリせず、チョロチョロと漏れ続ける「溢流性尿失禁」の原因になります。

- 夜間多尿: 年齢を重ねると、夜間の尿量を濃縮するホルモンの分泌が減り、夜に作られる尿の量が増えます。これは本人の意思とは関係ない生理現象です。

これらの身体的変化を理解することで、「本人のせいじゃないんだ」と受け止め、適切なケアにつなげることができます。

装着ミス(サイズ選択・ギャザー立て・テープ位置)

これは、ぼくたち介護職が最も注意すべき点であり、改善の余地が最も大きい部分です。

- サイズ選択のミス: 「大は小を兼ねる」はオムツには通用しません。大きすぎれば隙間ができて漏れ、小さすぎれば吸収体が身体にフィットせず、同じく漏れの原因になります。

- ギャザー立ての不備: 新品のオムツはギャザーが寝てしまっています。これをしっかり立てないと、尿が一気に流れた時に防波堤の役割を果たせません。

- テープ位置のズレ: テープを止める位置や角度が不適切だと、お腹周りや足回りに隙間が生まれます。特に痩せている方は、テープを交差させるように「クロス止め」するなどの工夫が必要です。

製品ミスマッチ(昼夜兼用/性別非対応/吸収量不足)

コストを意識するあまり、安易な製品選択が漏れを招いているケースも少なくありません。

- 昼夜兼用: 活動量が多い昼と、長時間同じ姿勢でいる夜とでは、求められる吸収量も形状も全く違います。一日中同じタイプのオムツで対応しようとすると、必ずどこかで無理が生じます。

- 性別非対応: 男性の身体構造、女性の身体構造に合わせて、パッドの吸収体の位置が最適化された製品があります。これを無視すると、最も吸収してほしい部分をカバーできず漏れにつながります。

- 吸収量不足: 「1回の尿量は約150cc」と言われますが、個人差は非常に大きいです。利用者さんの排尿パターン(量や回数)を把握せず、ただパッケージの「〇回分」という表示だけを鵜呑みにするのは危険です。

徹底比較!最新紙オムツの吸収素材と防臭技術

最近の紙オムツの進化は本当にすごいです。

昔のゴワゴワしたイメージとは全く違います。

ここでは、少し科学的な視点から、最新技術を見ていきましょう。

高分子吸水材(ポリマー) vs. 綿状パルプ:吸収スピードと保持力の違い

紙オムツの吸収力の心臓部が、この2つの素材です。

- 高分子吸水材(ポリマー): 自重の何百倍もの水分を吸収し、一度吸収したら圧力をかけても水分を放出しない(逆戻りさせない)性質があります。キラキラした粉のような素材です。吸収スピードはやや遅いですが、保持力は抜群です。

- 綿状パルプ: 木材から作られたふわふわした綿のような素材。吸収スピードは速いですが、保持力はポリマーに劣ります。

最新のオムツは、この2つを絶妙なバランスで配合しています。

尿が触れる表面近くに吸収スピードの速いパルプを、その下に保持力の高いポリマーを配置することで、「素早く吸収して、ガッチリ閉じ込める」という理想的な構造を実現しているのです。

防臭ポリマー・通気性シートの効果

尿漏れの悩みは、ニオイの問題と切り離せません。

- 防臭ポリマー: 尿のアンモニア成分に直接作用し、化学的に中和・消臭する機能を持つポリマーが開発されています。銀イオン(Ag+)などを配合し、雑菌の繁殖を抑えることでニオイの発生源を断つタイプもあります。

- 通気性シート: オムツの外側素材に、湿気だけを逃がして水分は通さない微細な穴の開いたシートが使われています。これにより、オムツ内のムレが大幅に軽減され、おむつかぶれなどの肌トラブルを防ぎます。これは、利用者さんの不快感を減らす上で非常に重要な技術です。

【イラスト解説】“漏れない装着”ステップバイステップ

ここでは文章で、動きが目に浮かぶように解説しますね。

ぜひ、明日からの交換で意識してみてください。

ギャザーの立て方/テープの順番/背モレ・横モレ防止のコツ

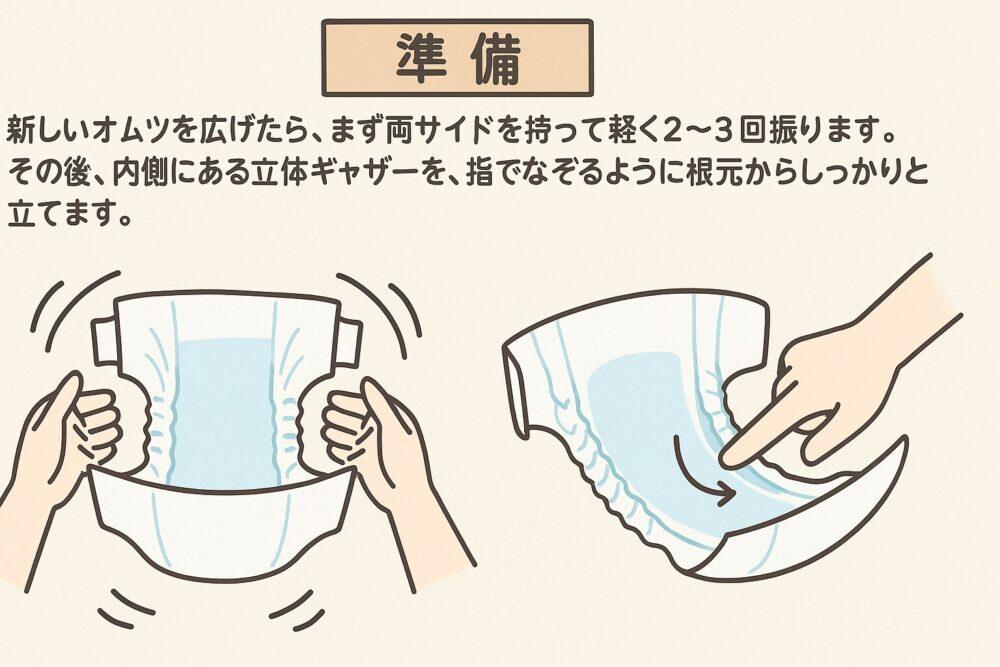

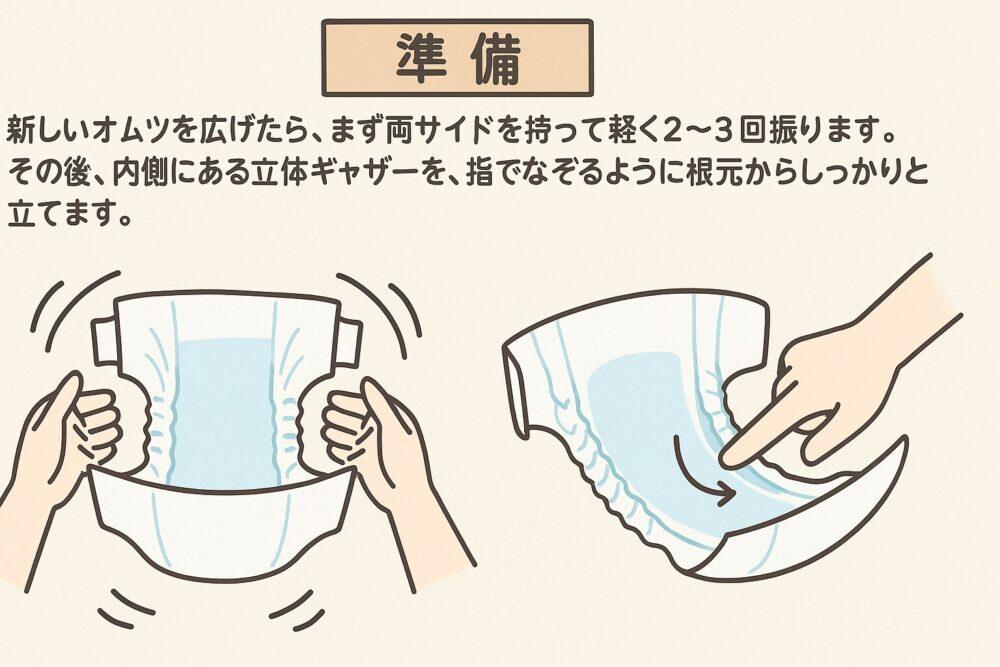

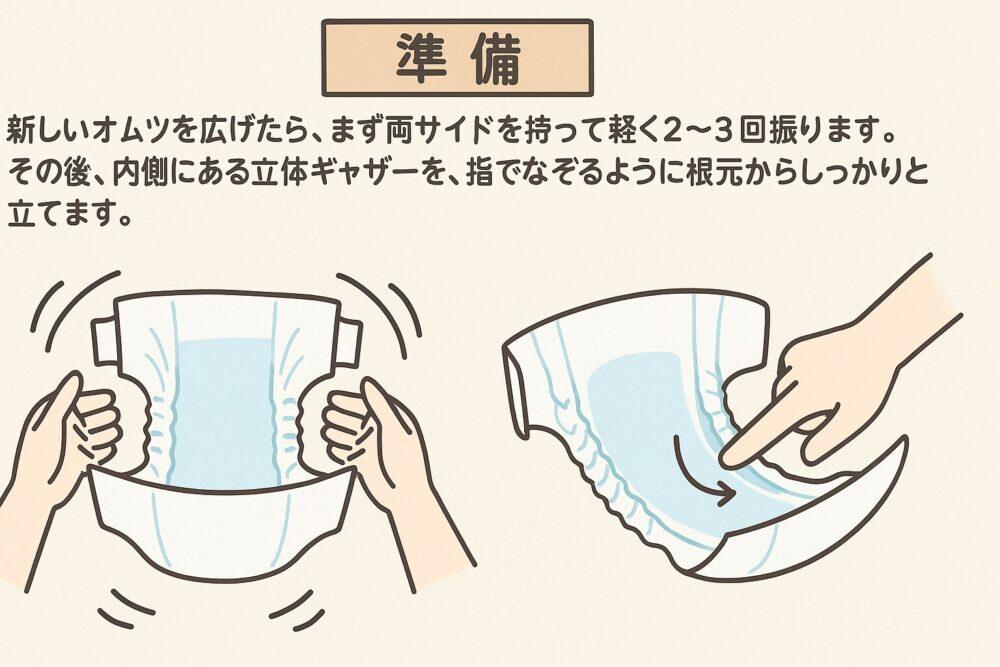

【準備】 新しいオムツを広げたら、まず両サイドを持って軽く2〜3回振ります。

その後、内側にある立体ギャザーを、指でなぞるように根元からしっかりと立てます。

この一手間が本当に大事です。

【装着ステップ(テープタイプの場合)】

身体を横向きに: 利用者さんに側臥位(横向き)になってもらいます。

オムツを差し込む: オムツの半分を丸めて、身体の下に差し込みます。この時、背骨の中心とオムツの中心を合わせるのがコツです。

仰向けに戻す: ゆっくりと仰向けに戻し、丸めていたオムツを広げます。

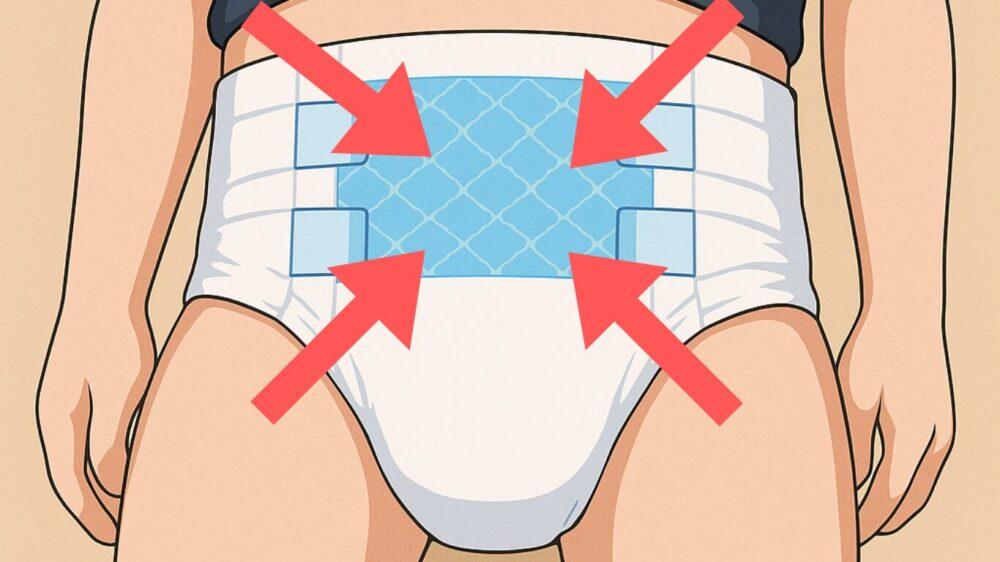

ギャザーをフィットさせる: 前側のオムツを股間に通したら、そけい部(足の付け根)のラインに沿って、指でギャザーをしっかりフィットさせます。隙間がないか確認しましょう。

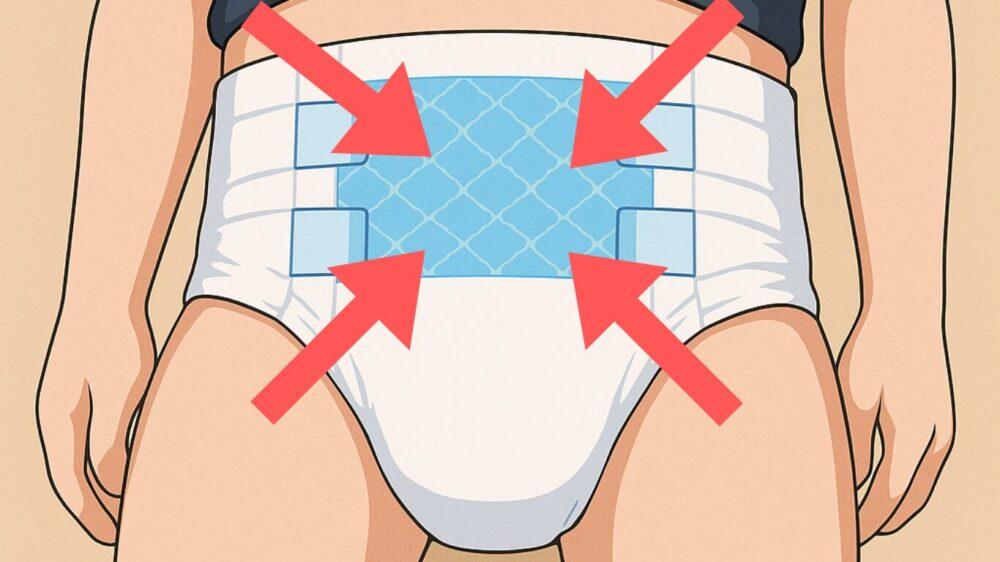

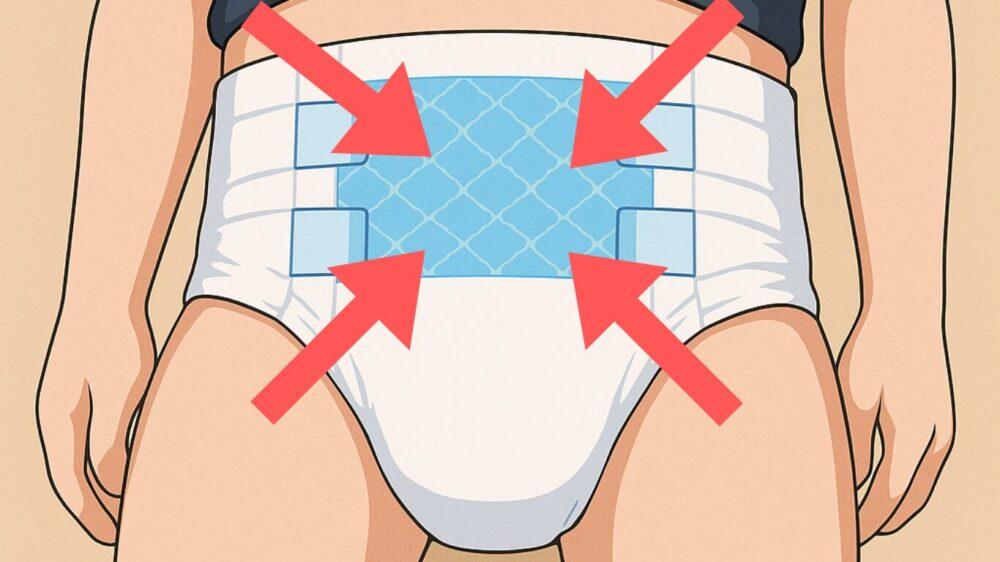

テープは「下から上へ」: ここがポイントです!まず、下のテープを、太ももに向かって少し斜め上に引き上げて止めます。これにより、足回りがしっかり固定されます。

次に上のテープ: 最後に、上のテープを、ウエストに向かって少し斜め下に引き上げて止めます。いわゆる**「ハの字」**になるイメージです。こうすることで、お腹周りの隙間とズレを防ぎます。

【漏れ防止のコツ】

- 背モレ: オムツの後ろ側を、少し背中側に引っ張り上げるように意識して当てると、背中とオムツの間に隙間ができにくくなります。

- 横モレ: そけい部にギャザーがしっかり当たっているか、指を入れて最終確認する癖をつけましょう。

スキンケアとパッド併用でさらに安心

オムツ交換は、絶好のスキンケアタイムです。

陰部洗浄や清拭で清潔にした後、しっかり乾燥させてから新しいオムツを当てることが、肌トラブル予防の基本です。必要であれば、保湿剤や皮膚保護クリームを塗布しましょう。

また、アウターのオムツ(パンツやテープ)と、インナーの尿とりパッドを併用する場合、パッドがアウターの立体ギャザーの内側に収まっていることを必ず確認してください。

パッドがギャザーの上に乗ってしまうと、防波堤の意味がなくなってしまいます。

ケース別の漏れ対策

利用者さんの状態によって、最適な組み合わせは変わってきます。

自立歩行できる方 ⇒ パンツタイプ+尿とりパッド

ご自身でトイレに行ける、あるいはポータブルトイレを使える方には、自分で上げ下げできる「パンツタイプ」が第一選択です。

リハビリパンツとも呼ばれますね。

これにより、ご本人の「まだ自分でできる」という自尊心を守ることができます。尿量に応じて、中に専用の尿とりパッドを併用するのが経済的で効率的です。

寝たきり・要介護度3以上 ⇒ テープタイプ+夜間用ロングパッド

ベッド上で過ごす時間が長い方は、交換が容易な「テープタイプ」が適しています。

特に夜間は、背中側まで広くカバーできる「夜間用」や「長時間用」のオムツと、同じくロングタイプの吸収パッドを組み合わせることで、背モレと交換回数の削減を両立できます。

外出・旅行 ⇒ 交換しやすいパンツタイプ+防臭袋活用

外出時は、トイレでの交換しやすさが最優先です。

薄手でアウターに響きにくい「パンツタイプ」がおすすめです。

交換したオムツは、ニオイが漏れない「防臭袋」に入れて持ち帰るのがおすすめ。

利用者さんやご家族にも、そうした便利なグッズがあることを教えてあげると、外出への心理的なハードルがぐっと下がります。

介護者の負担を減らすテクニック

最後に、ぼくたち介護職自身の心と身体を守るためのテクニックです。

完璧を目指しすぎず、上手に力を抜いていきましょう。

深夜交換を1回に減らす「時間差吸収法」

これはちょっとした裏ワザですが、夜勤で2回交換している場合、例えば0時と4時だとします。

これを、就寝前に吸収量の多い夜用オムツ+パッドに交換し、深夜の交換を2時頃の1回だけにする、という方法です。

利用者さんの睡眠を妨げる回数を減らせますし、ぼくたちの業務負担も軽減されます。

もちろん、利用者さんの状態によりますが、試してみる価値はありますよ。

片手でできるテープ止め時短ワザ

利用者さんの身体を支えながら、片手でテープを止めなければいけない場面、ありますよね。

そんな時は、テープの端を少しだけ折り返しておくと、次回剥がすときにつまみやすくなります。

また、テープタイプのオムツの中には、テープが何度でも付け外しできる「リピートテープ」機能があるものも。そうした製品を選ぶのも一つの手です。

交換記録アプリで在庫・肌状態を一括管理

最近は、介護記録をスマホアプリで管理できるサービスも増えています。

排泄の時間や量、皮膚の状態などを写真付きで記録しておけば、スタッフ間の情報共有がスムーズになります。

勘や記憶に頼るのではなく、データに基づいて「最近、この時間帯の尿量が多いから、パッドを一枚追加しよう」といった、より的確なケアプランが立てられるようになります。

まとめ

長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。

オムツの問題は、単なる「お世話」ではありません。

それは、利用者さんの「尊厳」を守り、ぼくたち介護者の「負担」を軽くするための、非常に重要なケア技術です。

記事の要約

- 尿漏れの8割は「吸収量」と「フィット感」の最適化で解決できる。

- 利用者さんの身体状態・生活スタイルに合った製品選びと、ギャザー立てやテープの止め方といった正しい装着技術が鍵。

- 介護者の負担を軽くする工夫も大切。完璧を目指さず、便利な製品やツールを賢く活用しよう。

今日から実践できるチェックリスト

最後に、今日からのあなたの行動が具体的に変わるように、チェックリストを用意しました。

ぜひ、心の中でチェックしてみてください。

- □ 担当している利用者さんのオムツのサイズは本当に合っているか?

- □ オムツ交換の時、立体ギャザーをしっかり立てているか?

- □ テープタイプのテープを「ハの字」に止める意識はあるか?

- □ 昼と夜で、オムツやパッドを使い分けているか?

- □ 「漏れるのは仕方ない」と諦めてしまっていないか?

一つでも「ハッ」としたものがあれば、この記事を読んだ価値があったということ。

あなたの毎日の介護が、利用者さんにとっても、そしてあなた自身にとっても、より快適になりますように。

頑張るあなたを応援しています。

では、また。

コメント