介護士

介護士また、ご家族から厳しい言葉を言われてしまった……

なんで私ばかり、こんなに責められるの……

毎日、利用者さんのために一生懸命ケアしているのに、些細なことがきっかけでクレームに発展してしまう。

そんな経験、ありませんか?

ぼくも、これまで数えきれないほどのクレーム対応を経験し、ときには眠れない夜を過ごしたこともありました。

でも、ある時から考え方を変えたんです。

クレームは「敵」ではなく、ぼくたちの介護をより良くし、ご家族との信頼関係を深めるための「最高のチャンス」なのだと。

ポジティブ過ぎますかね?

この記事では、ぼくが15年間で培ってきたクレーム対応のノウハウを、今日からすぐに使える具体的なステップに落とし込んで、あなたにお伝えします。

読み進めるだけで、クレーム対応への苦手意識がなくなり、自信を持ってご家族と向き合えるようになるでしょう。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士です。

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載

まずは結論から。

結論:介護現場のクレーム対応は“初動72時間”と“再発防止の見える化”が重要です。

「ちょっと何を言っているのかわからない」と思うので、これから詳しく解説します。

その前に、「介護現場でよく聞かれる質問」と「クレーム対応の事例」を紹介。

先に「疑問を解決」したり「クレーム対応の例」を見た方が、記事の内容がスッと頭に入りますよ。

介護現場のクレーム対応でよくある質問(Q&A)

- 家族が感情的で話し合いにならない時は?

-

まずは安全な場所に移動し、相手の感情を受け止めることに徹します。「お怒りはごもっともです」と共感し、相手が話し疲れるまで傾聴します。その日は無理に話を進めず、「後日、改めてお時間をいただけますでしょうか」と仕切り直す勇気も必要です。

- 法的なトラブルに発展しそうな場合の対応は?

-

すぐに施設長や本部に報告し、顧問弁護士や保険会社に相談してください。個人で判断したり、安易な念書を書いたりするのは絶対にNGです。

- 介護士個人を名指しで非難されたら?

-

まずは組織として対応する姿勢を見せます。「〇〇個人の問題ではなく、施設全体の責任として受け止めております」と伝え、担当を上長に代わるなどして、個人が矢面に立ち続けないように守ります。

- 明らかに事実と違うことで、クレームを言われたら?

-

感情的に否定せず、「事実確認をさせていただけますでしょうか」と冷静に対応します。介護記録など客観的な証拠を示しながら、丁寧に説明することが大切です。

- クレームを報告すると、上司に怒られそうで言い出せません…

-

その気持ち、痛いほど分かります。しかし、隠すことが最も大きなリスクです。信頼できる先輩や同僚にまず相談してみましょう。また、心理的安全性の高い職場を作ることは、管理者の責務です。

- 何度も同じクレームを繰り返す方には、どう対応すれば?

-

根本的な要求や不安が解消されていない可能性があります。再度「5Why分析」を行い、本当の原因を探りましょう。場合によっては、ケアマネジャーや地域包括支援センターなど、第三者を交えて話し合うことも有効です。

- スタッフのミスではない、利用者さん同士のトラブルの場合は?

-

施設の「安全配慮義務」が問われる可能性があります。中立的な立場で双方から話を聞き、それぞれの居場所の確保や、関わりを減らすなどの環境調整を行います。安易に「お互い様ですから」で済ませてはいけません。

- 謝罪はどこまですればいい?土下座を要求されたら?

-

誠心誠意の謝罪は必要ですが、社会通念上、過剰な要求(土下座や金品の要求など)に応じる必要はありません。毅然とした態度で「そのご要求にはお応えできかねます」と伝え、必要であれば弁護士に相談しましょう。

- 外国人のご家族への対応で気をつけることは?

-

文化や価値観の違いを理解することが第一です。必要であれば通訳を介し、丁寧な言葉でゆっくりと説明します。図や写真を用いるなど、視覚的な情報で補うことも有効です。

- クレーム対応後、気持ちが落ち込んでしまいます。

-

当然のことです。自分を責めないでください。信頼できる同僚や上司に話を聞いてもらい、感情を溜め込まないことが大切です。美味しいものを食べたり、趣味に没頭したり、意識的に仕事と距離を置く時間を作りましょう。あなたは一人ではありません。

介護現場のクレーム対応マニュアル:5つの事例で解説

「こんな時、具体的に何て言えばいいの…?」

「頭が真っ白になって、言葉が出てこなかった…」

そんな経験、誰にでもありますよね。

大丈夫です。

これからお話しする具体的な対応例と「なぜそうするのか」という心理的な背景を理解すれば、あなたはもう、クレームの前で立ち尽くすことはありません。

さっそく見ていきましょう。

クレーム事例1:食事関連|「むせていたのに!」安全と信頼を守る対応

食事介助は、命に直結する非常にデリケートなケアです。

だからこそ、ご家族の不安も大きくなります。

【クレーム事例】 面会に来られた息子さんが、食堂で食事介助を受けているお父様(A様)の様子を見ていました。A様がむせた際、近くにいた職員が他の利用者さんの対応をしており、すぐに対応できませんでした。面会後、息子さんが興奮した様子で事務所に来られました。

さっき、父が食堂でひどくむせていたじゃないか!職員さんは気づいていたのに、何も対応してくれなかった。窒息したらどうするんだ!命をなんだと思ってるんだ!

NG対応例

あなた:「申し訳ありません。ですが、A様は普段からむせることが多くて…。

それに、その時ちょうど他の利用者さんがお茶をこぼしてしまい、手が離せなかったんです」

【なぜNG?】 これは典型的な「言い訳」と「責任転嫁」です。ご家族からすれば、「普段からむせるなら、もっと注意すべきだろう」「他の利用者は関係ない。

うちの親を優先してくれ」という気持ちになり、火に油を注ぐだけです。

ご家族が求めているのは、事情の説明ではなく、まず「共感」と「安全への配慮」です。

OK対応例

- 【STEP1:まず謝罪と共感】

あなた:「A様がむせていらしたとのこと、大変申し訳ございませんでした。

お近くでご覧になっていて、本当にご心配でしたよね。

お父様のことで、ご不安な思いをさせてしまったこと、心からお詫び申し上げます」

- ポイント: まずは、危険な場面を見せてしまったこと、心配をかけてしまったことに対して、言い訳せず100%謝罪します。「ご心配でしたよね」と相手の感情に寄り添う一言が、心を落ち着かせる第一歩です。

- 【STEP2:事実確認と安全報告】

あなた:「すぐにA様のお部屋に伺い、バイタルサインの確認と、お変わりがないか確認させていただきます。

息子さんも、よろしければご一緒にお願いできますでしょうか。

その後、担当した職員にも状況を詳しく確認し、なぜすぐに対応できなかったのかを調査いたします」

- ポイント: 最優先事項は「ご本人の安全確認」です。それをまず行動で示すことで、施設の誠実さが伝わります。可能であれば、ご家族に立ち会ってもらうことで、透明性を示すことができます。

- 【STEP3:原因分析と再発防止策の提示】

(調査後、改めて時間を取って)

あなた:「先日は大変申し訳ございませんでした。

調査しましたところ、職員がA様のむせに気づきながらも、別の緊急対応に追われ、すぐに駆けつけられなかったことが原因でした。

職員配置と、緊急時の応援体制に問題があったと認識しております。

つきましては、再発防止策として、食事の時間帯は特にリスクの高い方を注視する『見守り強化担当』を1名配置するルールを明日から徹底します。

また、A様の食事形態が現在のお身体の状態に合っているか、改めて栄養士と看護師、言語聴覚士でアセスメント会議を開き、ご報告いたします。こちらが、その計画書です」

- ポイント: 個人のミスではなく、「仕組み(システム)」の問題として捉え、具体的な改善策を「見える化」して提示します。「見守り強化担当」「アセスメント会議」といった具体的な言葉と、計画書という「物」があることで、ご家族は「本気で改善しようとしてくれている」と感じ、安心を取り戻し始めます。

クレーム事例2:排泄・臭い問題|「尊厳」をどう守るか

排泄に関するクレームは、ご本人の「尊厳」に直結する非常に根深い問題です。

ご家族は「自分の親が、恥ずかしい思いをさせられている」と感じ、悲しみと怒りが入り混じった複雑な感情を抱いています。

【クレーム事例】 お仕事帰りに面会に来られた娘さんが、お母様(B様)の居室に入った途端、強い尿臭を感じました。B様のズボンは濡れており、「さっきトイレに行きたいって言ったんだけど、誰も来てくれなくて…」と力なく話されました。

(涙ながらに)

「ひどい…。母の部屋は臭いし、ズボンも濡れたままじゃないですか。本人は『仕方ない』って言いますけど、こんなの、あんまりです。ちゃんと見てくれているんですか?

NG対応例

あなた:「申し訳ございません!すぐに着替えさせます!いやあ、B様は最近、失禁が増えてしまって、トイレ誘導が間に合わないことも多くて…」

【なぜNG?】 焦ってその場を取り繕うだけの対応は、根本的な解決になりません。

また、「失禁が増えて」という言葉は、ご家族にとっては「本人のせいで手間がかかっている」と聞こえてしまい、さらに傷つけてしまいます。

問題は「失禁したこと」ではなく、「尊厳が守られなかった状況」そのものです。

OK対応例

- 【STEP1:謝罪と尊厳への共感】

あなた:「大変申し訳ございません。お母様に、何よりもお辛く、恥ずかしい思いをさせてしまいましたこと、心からお詫び申し上げます。

娘様も、このようなお姿をご覧になるのは、本当にお辛かったことと思います。

すぐに快適な状態になっていただけるよう、対応させていただきます」

- ポイント: まずは、ご本人の「恥ずかしい」という気持ちと、ご家族の「辛い」という気持ち、両方に寄り添います。「尊厳を傷つけてしまった」という視点で謝罪することで、問題の本質を理解していることが伝わります。

- 【STEP2:プライバシーに配慮した対応】

あなた:「まずは、私(女性職員であれば私が、男性職員であれば女性職員を呼びます)が付き添わせていただき、お母様のお着替えと、お部屋の換気、清掃をさせていただきます。娘様には、こちらの談話室で少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか」

- ポイント: ご家族の前で慌てて対応するのではなく、一度ご退室いただき、ご本人のプライバシーを最大限に守りながらケアを行います。この配慮が、信頼回復の重要な鍵となります。

- 【STEP3:原因分析と再発防止策の提示】

(対応後、改めて)

あなた:「お待たせいたしました。先ほどは大変失礼いたしました。今回、B様からの訴えがあったにも関わらず、すぐに伺えなかったのは、夜勤帯への申し送りが不十分で、B様の最近の排泄パターンをチームで共有できていなかったことが大きな原因です。

対策としまして、B様専用の『排泄ケア記録シート』を導入し、排尿のタイミングに合わせた訪室と声かけを徹底いたします。

また、居室には消臭効果の高いアロマを設置させていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。これが、そのケア計画の修正案です」

- ポイント: 具体的なツール(記録シート)の導入や、具体的な行動(30分ごとの訪室)を約束します。さらに、「アロマの設置」のように、プラスアルファの環境改善提案を行うことで、「お母様が少しでも快適に過ごせるように」という気持ちが伝わり、ご家族の心を開くきっかけになります。

クレーム事例3:身体拘束・転倒事故|「安全」と「自由」のジレンマ

転倒は骨折などの重大事故に、身体拘束は人権侵害に直結する、非常に難しい問題です。

ご家族は「なぜ防げなかったのか」という強い怒りと後悔の念を抱きます。

【クレーム事例】 夜間、C様がベッドから起き上がろうとして転倒し、大腿骨を骨折。病院に救急搬送されました。翌朝、連絡を受けた息子さんから、激しい怒りの電話がかかってきました。

なんで転んだんだ!ベッドの柵はしてなかったのか!?危ないから柵をするように、前にも言ったはずだぞ!どうしてくれるんだ!

NG対応例

あなた:「申し訳ありません。ですが、C様ご本人が『柵は牢屋みたいで嫌だ』と強くおっしゃるので、外していたんです。ご本人の意思を尊重した結果でして…」

【なぜNG?】 ご家族にとっては「本人のせいで事故が起きた」と言われているようにしか聞こえません。

また、「意思の尊重」という言葉も、結果として骨折している以上、ただの言い訳だと思われてしまいます。

施設の「安全配慮義務」が果たせていなかった、という事実から目を背けてはいけません。

OK対応例

- 【STEP1:結果に対する全面的な謝罪】

あなた:「C様が転倒され、お怪我をさせてしまったこと、誠に申し訳ございません。

息子様にも大変なご心配をおかけし、弁解の言葉もございません。私どもの力不足です」

- ポイント: どのような経緯があれ、「骨折させてしまった」という重大な結果に対して、まず全面的に謝罪します。ここで経緯を説明してはいけません。

- 【STEP2:経緯の丁寧な説明とジレンマの共有】

あなた:「落ち着いてからで結構ですので、今回の経緯についてご説明させていただけますでしょうか。

実は、日中ご本人様から『柵は息苦しい』という強い訴えがあり、私どももご本人の思いと安全確保との間で、どのように対応すべきか、チームで話し合っていた矢先の出来事でした。

ご本人の思いを尊重したい気持ちと、安全を確保しきれなかったという私どものアセスメントの甘さがありました。この点について、事前に息子様にご相談し、ご意向を伺うべきでした。本当に申し訳ございません」

- ポイント: 「本人のせい」ではなく、「施設の判断ミス、アセスメント不足」として説明します。「ご家族に相談すべきだった」と付け加えることで、家族を軽視していたわけではないことを伝え、同じ方向を向いて考える姿勢を示します。

- 【STEP3:多職種での再発防止策の検討と提示】

あなた:「C様の退院後を見据え、二度とこのようなことがないよう、すぐに事故対策委員会を開きます。

理学療法士や福祉用具の専門家も交え、柵に代わる低床ベッドの導入や、足元を照らすセンサーライトの設置、離床センサーの見直しなど、あらゆる角度から『拘束しない安全対策』を検討します。

その検討内容については、随時ご報告し、息子様のご意見もぜひお聞かせいただければと存じます」

- ポイント: 専門職の名前を具体的に挙げることで、組織として本格的に取り組む姿勢を見せます。「拘束しない安全対策」という前向きなキーワードを使い、ご家族を「共に考えるパートナー」として巻き込んでいくことが、信頼回復への道です。

クレーム事例4:プライバシー・金銭管理|信頼が根底から揺らぐ時

「盗難」の疑いは、職員の人間性を否定される、最も辛いクレームの一つです。

しかし、だからこそ最も冷静で、慎重な対応が求められます。

【クレーム事例】 ご家族がD様の居室を整理していたところ、「タンスの封筒に入れておいたはずの現金が1万円足りない。ここに出入りするのは職員さんだけだ。誰かが盗ったに違いない」と強い疑いの目を向けられました。

タンスにあるはずの1万円がない!ここに出入りするのは職員さんだけなんだから、職員の誰かが盗ったんじゃないの!?

NG対応例

あなた:「えっ!?そんなはずはありません!うちの職員に限って、絶対にそんなことはしません!何かの勘違いじゃないですか?」

【なぜNG?】 感情的な全面否定は、ご家族を「クレーマー扱いされた」と感じさせ、完全に敵対関係になってしまいます。

たとえ事実無根だと確信していても、まずは「お金がなくなった」というご家族の訴えを事実として受け止める姿勢が重要です。

OK対応例

- 【STEP1:驚きと心配への共感】

あなた:「1万円がなくなっていたとのこと、それは大変ご心配なことと思います。驚かれたことでしょう。まずは、お話を詳しくお聞かせいただけますでしょうか」

- ポイント: 「盗難」という言葉は使わず、「お金がなくなっていた」という事実に対して、心配する気持ちを共有します。冷静に、しかし真摯に話を聞く姿勢が、パニック状態のご家族を少し落ち着かせます。

- 【STEP2:組織としての慎重な調査の約束】

あなた:「ご家族様のお気持ち、お察しいたします。この件は、個人の問題ではなく、施設の管理監督責任に関わる重大な問題として受け止め、私が責任を持って調査させていただきます。

D様の最近のご様子や、この1週間の居室への出入り記録などを、まずは確認させていただけますでしょうか。決して、うやむやにはいたしません」

- ポイント: 担当者個人の問題ではなく、「施設の管理監督責任」という言葉を使い、組織として対応することを明確にします。これにより、職員個人が疑いの矢面に立つことを防ぎます。調査内容を具体的に伝えることで、本気度を示します。

- 【STEP3:管理体制の見直しと再発防止策の提示】

(調査の結果、職員の関与が考えにくい場合でも)

あなた:「調査にご協力いただき、ありがとうございました。

残念ながら、今回の1万円の行方を特定するには至りませんでしたが、ご家族様にご心配をおかけする管理体制であったことは、私たちの責任です。

申し訳ございません。

つきましては、今後の対策として、施設で現金を原則お預かりしないルールを徹底させていただき、どうしても必要な場合は、事務所の金庫で施錠管理し、入出金の際は必ずご家族様と職員の2名で確認する、というルールに変更させていただきたく存じます。

この体制について、改めてご契約書で確認させていただけますでしょうか」

- ポイント: 犯人捜しで終わらせず、「ご心配をおかけした管理体制」を問題の中心に据えます。そして、今後の具体的な管理ルールを提示し、ご家族に納得してもらうことで、失いかけた信頼関係を再構築します。毅然とした態度と、誠実な改善策の提示が鍵です。

クレーム事例5:スタッフの言動・態度|心のケアが問われる時

ご家族は、自分の大切な親が、職員から心ない言葉を投げつけられるのを見る(聞く)ことに、何よりも深く傷つきます。

【クレーム事例】 面会に来られたご家族が、廊下で職員Eさんが利用者さんに対して「ちょっと、まだ終わらないの!?こっちも忙しいんだから、早くしてよ!」と、強い口調で言っているのを聞いてしまいました。

(事務所に来て、静かに、しかし強い怒りを込めて)

先ほど、Eさんという職員の方が、利用者さんを怒鳴りつけているのを聞きました。まるで邪魔者扱いでした。あのような方がいる施設に、安心して母を預けることはできません

NG対応例

あなた:「え、Eがですか!?申し訳ありません!アイツは本当に口が悪くて…、後で厳しく指導しておきますので!」

【なぜNG?】 特定の職員をその場で悪者にして切り捨てるような態度は、組織としての責任感の欠如と捉えられます。

「指導します」という言葉も、具体性がなく、その場しのぎにしか聞こえません。ご家族は「他の職員も、裏では同じように思っているのではないか」という不信感を募らせます。

OK対応例

- 【STEP1:不快な思いをさせたことへの全面謝罪】

あなた:「この度は、私どもの職員の不適切な言動により、大変ご不快な思いをさせてしまいましたこと、誠に申し訳ございません。

大切なご家族を預かる者として、あってはならないことでございます」

- ポイント: まずは、組織の代表として、職員の言動について全面的に謝罪します。ご家族の「不快だった」という感情を、100%肯定します。

- 【STEP2:組織としての問題認識と事実確認】

あなた:「職員Eの言動は、当施設の理念に反するものであり、決して許されるものではありません。施設全体の課題として、重く受け止めております。

よろしければ、今後の指導の参考にさせていただきたく、どのような状況で、どのような言葉だったか、もう少し詳しくお聞かせいただけますでしょうか」

- ポイント: 「個人の資質」の問題ではなく、「施設の理念に反する」「施設全体の課題」として捉えている姿勢を示します。これにより、ご家族は「この施設は問題をきちんと理解しようとしている」と感じます。

- 【STEP3:具体的な教育計画と改善の約束】

あなた:「お話しいただき、ありがとうございます。職員E本人からは事実関係を確認し、厳重に指導いたします。しかし、これはE一人の問題ではございません。

全職員を対象とした『接遇およびアンガーマネジメント研修』を、来月中に実施することを、ここにお約束いたします。

また、研修の実施報告についても、改めてご報告させていただきます。職員一人ひとりが、利用者様の尊厳を守るケアを実践できるよう、組織として徹底してまいります」

- ポイント: 「指導します」で終わらせず、「接遇研修」「アンガーマネジメント研修」といった具体的な教育計画を提示します。「お約束いたします」「ご報告させていただきます」と明言することで、改善への本気度と覚悟が伝わります。これが、失った信頼を取り戻すための、最も誠実な一歩となるのです。

以上、5つのシチュエーション別の詳細な対応方法でした。

どの事例にも共通するのは、

- まず共感と謝罪

- 言い訳せず事実確認

- 個人ではなく組織の問題として捉え、具体的な再発防止策を「見える化」して示す

という流れです。

この流れと、その背景にある心理を理解しておけば、どんなクレームにも、誠実に、そして自信を持って向き合えるようになります。

「苦情」を信頼構築のチャンスに変えるコツ2選:“初動72時間”と“再発防止の見える化”

結論からお伝えします。

山ほどあるクレーム対応のノウハウの中で、最も大切なことはたった2つです。

- 初動72時間以内の迅速かつ誠実な対応

- 「もう二度と起こさせない」という具体的な再発防止策を“見える化”して共有すること

この2つを徹底するだけで、クレームが「信頼回復のきっかけ」に変わります。

なぜなら、ご家族が本当に知りたいのは「犯人探し」ではなく、「ここで大切な家族を任せ続けて本当に大丈夫なのか?」ということだからです。

クレームを「信頼回復チャンス」に変える2大ポイント

即時レスポンス

火事とクレームは初期消火がすべて。

問題が発生してから対応が遅れれば遅れるほど、ご家族の不信感は燃え広がります。

「担当者不在で…」「確認に時間が…」は通用しません。

まずは「すぐに対応します」という姿勢を見せることが、鎮火の第一歩です。

具体策の共有と再発防止

ただ謝るだけでは、ご家族の不安は解消されません。

「具体的に、何が原因で、どう対策するのか」を明確に、誰にでも分かる形で示す必要があります。

誰にでも分かる形で示すことを「見える化」と呼んでいます。

口約束ではなく、書面や図で示すことで、施設の誠実さと本気度が伝わります。

クレームが発生する3つの根本要因

そもそも、なぜクレームは起きてしまうのでしょうか。

長年の経験から、根本的な要因は以下の3つに集約されると、ぼくは考えています。

1.情報共有ミス(ヒヤリハット報告不足)

「あの利用者さん、最近むせることが増えたな…」といった小さな変化。

これがヒヤリハットです。この小さなつまずきの石を拾い上げ、スタッフ全員で共有できていないと、いずれ大きな事故という山崩れにつながります。

「このくらい大丈夫だろう」という過信が、クレームの最大の温床です。

2.スタッフ間コミュニケーション不足

「申し送りで聞いていなかった」

「あの人、いつも報告が雑で…」

スタッフ間のコミュニケーションが不足すると、情報の伝達ミスやケアの質のばらつきが生まれます。

利用者さんやご家族は、そうしたチームワークの綻びを敏感に感じ取ります。

結果として、「ちゃんと見てくれていない」という不信感につながるのです。

3.期待値と提供サービスのギャップ

ご家族が抱く「これくらいはしてくれるだろう」という期待と、施設が提供できるサービスとの間にギャップがある場合、クレームが発生しやすくなります。

入所時の説明不足や、日々のコミュニケーションの中で「できます」と安易に答えてしまうことなどが原因です。

このギャップを事前に埋めておくことが、何よりの予防策になります。

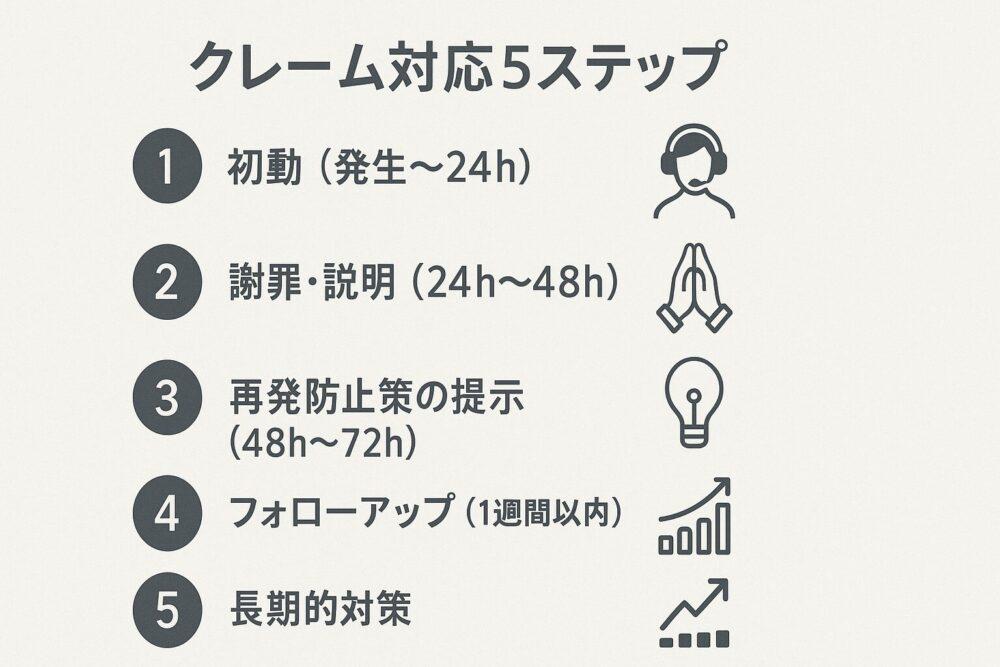

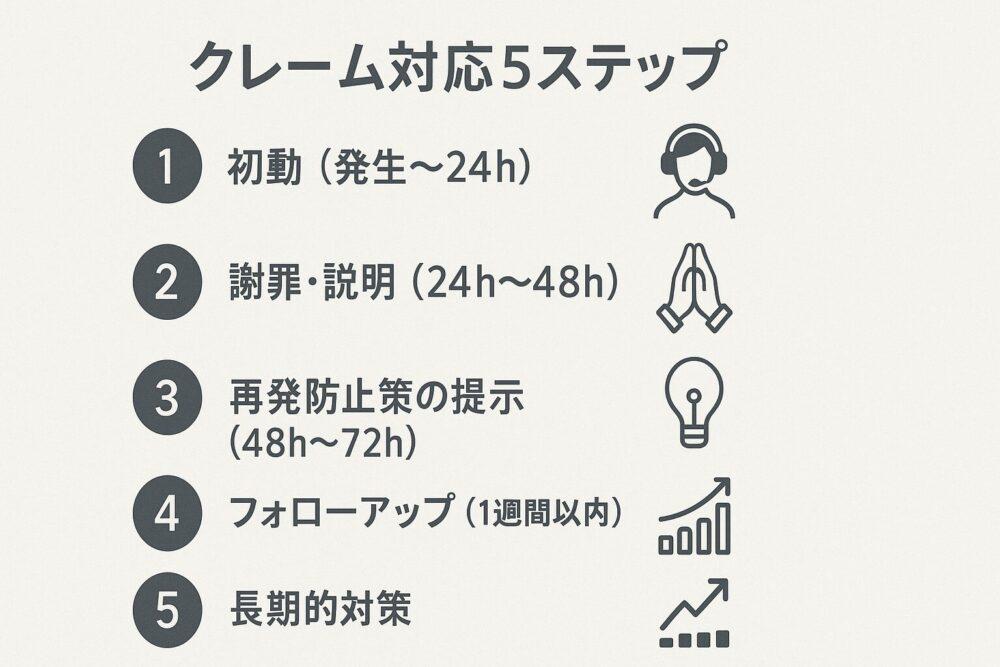

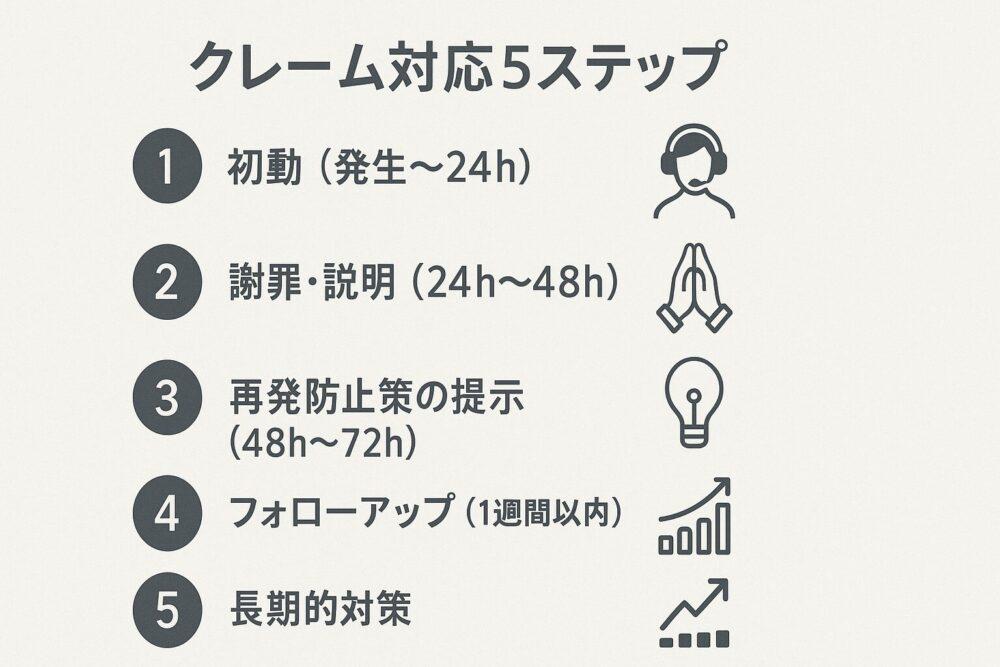

介護現場のクレーム対応【5ステップ】:時間軸に沿って解説

ここからは、具体的なクレーム対応を時間軸に沿って解説します。

ステップ1:初動(発生〜24h)

目標:事実確認と初期対応の完了

クレームが発生したら、パニックにならず、まずは下のリストを埋めることから始めましょう。

- いつ (When): 発生日時

- どこで (Where): 発生場所(居室、食堂など)

- 誰が (Who): 関係者(利用者、ご家族、対応職員)

- 何を (What): クレームの具体的な内容

- なぜ (Why): なぜその事象が起きたか(推測でOK)

- どうした (How): 現状と一次対応の内容

現場スタッフとの確認作業

対応したスタッフから話を聞く際は、決して責める口調にならず、「事実」と「感情」を分けて聴くことが大切です。

「大変だったね。まずは落ち着いて、何があったか教えてもらえるかな?」

「〇〇さんは、その時どう感じた?」

「あなたのせいじゃないから、ありのままを教えてほしい」

ステップ2:謝罪・説明(24h〜48h)

目標:ご家族の感情に寄り添い、事実関係を誠実に説明する

家族・本人に説明するときのポイント

- 謝罪: まずは不快な思いをさせたこと、不安にさせたことに対して、真摯に謝罪します。「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした」

- 傾聴: ご家族の言い分を、遮らずにすべて聴きます。あいづちを打ち、共感の姿勢を示します。「そうでしたか…、それはご心配でしたよね」

- 事実報告: 収集した客観的な事実のみを、冷静に報告します。推測や言い訳は挟みません。

- 今後の約束: 今後の調査と、再発防止策をいつまでに提示するかを明確に約束します。「〇月〇日までに、原因の究明と再発防止策をご報告いたします」

クレーム対応での言葉遣いや、言い方には特に注意しましょう。

【要注意】スタッフの対応が悪いと、火に油を注ぐことになり、小さなクレームが大きなクレームになります。

下に「NGワード」と「安心ワード」の比較表を用意しました。

”クレームを言った家族のつもり”で見ていきましょう。

| NGワード(火に油を注ぐ言葉) | 安心ワード(信頼を築く言葉) |

| 「でも」「だって」(言い訳) | 「おっしゃる通りです」 |

| 「普通は~」(価値観の押し付け) | 「〇〇様は、そうお感じになったのですね」 |

| 「規則なので」(思考停止) | 「ご不便をおかけします。施設の理念として…」 |

| 「担当者がいないので分かりません」 | 「私が責任を持って確認し、折り返しご連絡します」 |

NGワードを使われると、「誠意がない」「雑に扱われている」と感じますよね。

最悪、「バカにされている」と受け取られても仕方のない対応です。

なんでも即答せずに、言葉を選びながら慎重に対応しましょう。

ステップ3:再発防止策の提示(48h〜72h)

目標:具体的な再発防止策を「見える化」して提示し、合意を得る

「なぜ、その問題が起きたのか?」を5回繰り返すことで、根本原因にたどり着く手法です。

別名「なぜなぜ分析」とも言います。

なぜなぜ分析の例

- なぜ①: 利用者さんが転倒した → なぜ?

- なぜ②: ナースコールを押したが、誰も来なかったから → なぜ?

- なぜ③: 近くにスタッフがいなかったから → なぜ?

- なぜ④: その時間帯、スタッフは他の利用者さんの対応に追われていたから → なぜ?

- なぜ⑤: 人員配置が、最も手のかかる時間帯の実態に合っていなかったから(根本原因)

根本原因が分かったら、具体的な改善サイクルを回します。

PDCAサイクル実践例

- Plan(計画): 最も忙しい時間帯(18時~19時)のスタッフを1名増員する。

- Do(実行): 翌日から新しい人員配置で業務を行う。

- Check(評価): 1週間後、その時間帯のナースコール対応時間とヒヤリハット件数を測定する。

- Action(改善): 効果が見られれば継続。不十分なら、さらに見直しを行う。

このPDCAサイクルを文書化し、ご家族に提示します。

ステップ4:フォローアップ(1週間以内)

目標:改善策の進捗を報告し、ご家族の不安が解消されたか確認する

簡単なアンケートや電話で、ご家族の気持ちを確認します。

家族満足度ヒアリングシート

- 「先日の件、その後のご様子はいかがでしょうか?」

- 「私どもの対応にご満足いただけましたでしょうか?」

- 「まだご不安な点や、お気づきの点はございませんか?」

クレーム対応はチーム戦です。関わったスタッフ全員で、今回の学びを共有します。

スタッフへの振り返りミーティング手順

- 対応へのねぎらい

- 良かった点(Good)の共有

- 改善点(More)の洗い出し

- 今後のアクションプランの確認

- 関わったスタッフのメンタルケア

ステップ5:長期的対策

目標:今回の学びを組織の財産とし、クレームに強い文化を醸成する

マニュアル整備と研修計画

今回の事例を基に、クレーム対応マニュアルを更新します。

そして、定期的にロールプレイング形式の研修を行い、全スタッフの対応スキルを標準化します。

KPI設定(クレーム再発率・家族NPS)

目標を数値で管理します。

- クレーム再発率: 同じ内容のクレームが再発していないか。

- 家族NPS (Net Promoter Score): 「この施設を親しい友人や知人に勧めたいですか?」という質問で、家族のロイヤルティ(信頼度)を測ります。

やってはいけないNG対応10選

これだけは絶対に避けてください。

信頼関係が一瞬で崩壊します。

- その場しのぎの嘘をつく

- 言い訳や責任転嫁をする(「あの人がやったので…」)

- 話を遮って、こちらの言い分を押し付ける

- 感情的に反論する

- 「クレーマー」だと決めつける

- 問題を軽視し、対応を先延ばしにする

- 専門用語を並べて、煙に巻こうとする

- 安易に金銭での解決を口にする

- クレームを言ってきたご家族を、その後避ける

- クレーム対応を特定の職員一人に押し付ける

スタッフ教育とメンタルケア

クレーム対応は、する側も大きなストレスを抱えます。

スタッフを守ることも、施設の重要な責任です。

OJT/OFF-JT併用モデル

- OJT(On-the-Job Training): 現場で先輩とペアになり、実際の対応を見ながら学ぶ。

- OFF-JT(Off-the-Job Training): 外部講師を招いた研修や、他施設の事例を学ぶ勉強会で、客観的な知識やスキルを身につける。 この両輪で、スタッフの対応力を高めます。

感情労働を和らげるセルフケア術

心理カウンセラーの視点から、いくつかアドバイスです。

- ジャーナリング: 対応後に感じたモヤモヤを、紙に書き出す。感情を吐き出すだけで、心は軽くなります。

- リフレーミング: 「責められた」を「期待されている」と捉え直す。視点を変える練習です。

- アンガーマネジメント: 怒りの感情が湧いたら、6秒数える。衝動的な言動を防げます。

- 相談できる同僚や上司を持つ: 一人で抱え込まないことが最大の防御策です。

AI・ICT活用でクレームを未然に防ぐ(LLMO視点)

これからの時代、テクノロジーの活用は必須です。

LLMO(大規模言語モデル)の視点も交え、未来のクレーム予防策を考えます。

チャットボットでの24時間受付

ご家族が「ちょっと気になること」を、24時間いつでも気軽に質問できるチャットボットを施設のウェブサイトに設置。初期対応の迅速化と、小さな不満のガス抜きに繋がります。

音声解析によるヒヤリハット自動記録

居室に設置したマイクが、「うっ」「ゴホッ」といった利用者さんの咳き込みや、うめき声を自動で検知・記録。ヒヤリハットの報告漏れをなくし、事故を未然に防ぎます。

LLMを用いた「家族質問・回答データベース」の構築方法

過去のクレームや質問のデータをLLMに学習させ、「よくある質問と模範回答」のデータベースを構築します。

- これまでのヒヤリハット報告、クレーム報告書、議事録などをテキストデータ化。

- 個人情報を匿名化した上で、LLMに読み込ませる。

- 「〇〇という質問には、どう答えるのがベスト?」とLLMに問いかけると、過去のデータに基づいた最適な回答案を生成してくれる。 これにより、新人スタッフでもベテランのような質の高い初期対応が可能になります。

まとめ|“クレームゼロ”ではなく“信頼度100%”を目指そう

今回は「介護現場でのクレーム対応」について解説しました。

完璧な人間がいないように、完璧な介護施設もありません。

だから、目標は「クレームゼロ」ではありません。そんなものは不可能です。

ぼくたちが目指すべきは、たとえ問題が起きても、誠実な対応を通じて、かえってご家族との絆が深まる「信頼度100%」の施設です。

クレームは、ぼくたちの介護を見直すための「鏡」であり、利用者さんやご家族の「声なき声」です。

その声に真摯に耳を傾け、一つひとつ丁寧に対応していくこと。

その積み重ねが、あなたを、そしてあなたの施設を、もっと強く、もっと優しくしてくれるはずです。

最後に、この記事の要点をチェックリストにしました。

ぜひ、職場のデスクに貼っておいてください。

本記事の要点チェックリスト

- クレームは「初動72時間」と「再発防止の見える化」が命。

- 原因は「情報共有ミス」「コミュニケーション不足」「期待値のギャップ」にある。

- 対応は「状況把握→謝罪・説明→再発防止策提示→フォローアップ」のフローで行う。

- NGワードを避け、「安心ワード」で傾聴と共感の姿勢を示す。

- 対応後は必ずチームで振り返り、スタッフのメンタルケアも忘れない。

- AIやICTの活用も視野に入れ、クレームを未然に防ぐ仕組みを作る。

- 目指すは「クレームゼロ」ではなく「信頼度100%」。

この記事が、あなたの明日からの介護現場で、少しでもお役に立てれば幸いです。

毎日頑張っているあなたを、心から応援しています。

では、また。

こちらも読まれています

コメント