「失敗は成功のもと」

しかし、命を預かる介護の現場では失敗が許されないこともあります。

なぜなら、「一瞬の気の緩み」が取り返しのつかない事故につながるからです。

たとえば、入浴介助中に目を離して、利用者さんが溺れてしまうことも……

介護おじさん

介護おじさん介護士歴15年以上の筆者も、数え切れないほどの失敗をしてきました……

「人の振り見て我が振り直せ」と思って、最後まで読み進めてください。

- 介護現場で起きやすい失敗は、

・ベッド柵の付け忘れ

・センサーマットの電源入れ忘れ

・薬まちがいなど。 - 失敗しないコツは、

・退室前に声に出して指さし確認

・薬はダブルチェック

・周りのスタッフと情報共有など。 - 「人の振り見て我が振り直せ」の気持ちで、正しい介助方法を学び直そう。

習慣にすれば、同じ失敗をくり返さずにすむ。

「失敗エピソード」と「対処法」を知れば、あなたは同じ失敗を回避することができます。

この記事でわかること

✅ 事故につながるような失敗

✅ 新人にありがちな失敗

✅ 介護施設でよくある人為的ミスと対処法

最後まで読んで、失敗を未然に防ぎましょう。

関連記事はこちら

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

介護職の失敗エピソード15選

事故につながる失敗エピソード

『危ない!』

<事故につながる失敗エピソード>

- ベッド柵をつけ忘れる

- センサーマットのスイッチを入れ忘れる

- 介助中の利用者さんを忘れて放置

- 夜勤中の仮眠で寝過ごす

- 薬に関する失敗

下記のようなことは利用者さんの生命にかかわるので、細心の注意を払って対応しましょう。

要注意

- 転倒・転落

- 誤薬

- 入浴中の事故

- 食事中の事故

ベッド柵をつけ忘れる

ベッド柵を忘れて、転落した利用者さんを見た瞬間、血の気が引いた。

忙しさを言い訳にした自分が悔しい。

あの時、指さし確認をしていれば……

介護用ベッドには転落防止のためにベッド柵をつけることが多いですよね。

ベッドに移乗介助後、ベッド柵を忘れることがあります。

とくに新人スタッフは移乗介助後に安心してベッド柵を忘れてしまうことがあります。

慣れない移乗介助で頭がいっぱいになるのはわかりますが、最後の確認を怠らないように気をつけましょう。

『ベッド柵OK』

オススメの対処法

声を出して指差し確認をしましょう。

ガソリンスタンドで「キャップOK]とするように、退室前「ベッド柵OK]と指差し確認をすれば忘れることを防げます。

センサーマットのスイッチを入れ忘れる

センサーマットの電源を入れ忘れ、

巡視でベッドを見たら誰もいない!

あわてて探すと……

洗面所にある椅子に座っていた。

事故はなかったけど、もう冷や汗。

センサーマットの音は家に帰ってからも幻聴で聞こえることありますよね。

忙しさのあまり、センサーマットのスイッチを入れ忘れてしまうことがあります。

転倒につながるので注意が必要ですね。

スイッチを入れたつもりを防ぐのも、声を出して指差し確認がよいでしょう。

オススメの対処法

退室前に声を出して指差し確認をする。

介助中の利用者さんを忘れて放置

ナースコールは待ってくれません。

複数のナースコールが重なることがありますよね。

ナースコールが重なったときに起きやすいのは、最初に対応した利用者さんがトイレに座ったまま放置されるようなケースです。

すべてのナースコールが鳴りやんでから、利用者さんを放置していることに気がついて「ハッ」とした経験はありませんか?

事故がなくてホッとしたのは運がよかっただけで、転倒事故になっていてもおかくない失敗ですね。

下記のような裁判になる可能性もあるので、本当に気をつけましょう。

兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。

引用:神戸新聞NEXT

オススメの対処法

他の利用者さんの対応を同時にするときは、周囲のスタッフに状況を伝えて情報を共有する。

夜勤中の仮眠で寝過ごす

早番に肩を叩かれ、目が覚めた。

「えっ? 7時?」

やばっ、起床介助してない!

もう少しで朝ごはんが来る!

プチパニックと情けなさで胃が痛い。オエッ。

ワンオペ夜勤で休憩中に「すこし目を閉じただけ…」気がつけば起床介助の時間を過ぎていたら焦りますよね。

スマホで目覚ましをかけたのに…

ソファで横になったまま寝落ちして、早番のスタッフに起こされるようなケースもあります。

早番スタッフに起こされるほど焦ることはありませんね。

あわてて飛び起きたのが想像できるでしょう。

オススメの対処法

ソファには横にならない、近づかない。

薬に関する失敗エピソード

誤薬(他の薬を間違えて服用)

名前を復唱せずに薬を渡してしまい、

同僚の指摘で青ざめた。

「あれ?〇〇さんの薬まだ残ってるけど」

恐る恐る、薬包の名前を確認すると、

他の利用者さんの薬を渡していた……

誤薬はどこの施設でもありがちな失敗ですね。

「他の利用者さんの薬を誤って服用させてしまう」のは100%スタッフの責任になってしまいます。

一番起こしてはいけない、薬の事故ですね。

オススメの対処法

- 忙しくても服薬前のダブルチェックを徹底する。

- 利用者さんの前でもフルネームで声を出して「薬の名前」と「本人の顔」を確認する。

誤薬に関する過去記事のこちら「誤薬」の恐怖!介護施設で誤薬を防ぐ3つの対策とは?

落薬(薬が床に落ちている)

落薬にも注意が必要です。

床に白い物体が落ちていてドキッとした経験はありませんか?

白い物体が「ゴミ」や「フリスク」だったらホッとしますよね。職場にフリスクの持ち込みを禁止したいくらいです。

飲み込んだふりをして口から吐き出される利用者さんもいるので要注意です。

オススメの対処法

薬を飲み込むまで絶対にその場を離れない。

服用忘れ

ありがちなのがVDS(就寝前薬)の飲み忘れを朝に発見することです。

ワンオペ夜勤では飲み忘れに気づけるスタッフが他にいません。

今までは薬がなかったのに、受診して処方されているケースもあります。

「いつも薬がないから」と勝手に思い込んで対応するは危険です。

業務日報や連絡ノートを確認して、変更事項をきちんと把握しましょう。

オススメの対処法

- 服用したかわかるようにチェッシートを活用する。

- 薬の変更がないか毎日確認する。

洗濯での失敗エピソード

『色が落ちてる…やっちゃった……』

<洗濯での失敗エピソード>

- 衣類が色落ちする

- 衣類が縮む

- ポケットにティッシュを入れたまま洗濯する

介護施設の洗濯機はよく働きますよね。

汚染した衣類やラバーシーツをつねに洗っているイメージです。

洗濯での失敗と聞いて思い浮かぶことはありませんか?

「色落ち」や「縮む」ような取り返しがつかない失敗にはとくに注意したいですね。

衣類が色落ちする

新人スタッフに汚染した衣類を「ハイターでつけ置きしておいて」と指示を出して、新人スタッフが入れたのはキッチン用ハイターで色落ちした。

そんなことある?と思うかもしれないが、自分で洗濯する習慣がない人にはわからないことがあります。

オススメの対処法

- 間違えると色落ちするリスクを説明する。

- 指示を出すときは略さないで「ワイドハイター」と伝える。

衣類が縮む

洗濯が終わってセーターを広げたら“子供用のサイズ”に縮んでいるのを見たことはありませんか?

水洗いできるのか、ドライなのかもわかりにくいですよね。

洗濯するときは「タグに書いてある洗濯表示を見る」ように指示されても新人スタッフはピンとこないでしょう。

2016年の12月から洗濯表示が新JIS表示に変更されています。

今までの表示と新しい表示の両方を覚えなければいけません。

洗濯するときに迷ったら、LIONの洗濯表示一覧が参考になりますよ。

オススメの対処法

衣類のタグに「ドライ」など洗濯の方法をわかりやすく記入する。

ポケットにティッシュを入れたまま洗濯する

利用者さんのポケットの中には高確率でティッシュが入っていると思いましょう。

そのまま洗濯するとティッシュがボロボロになり、一緒に洗った衣類や洗濯槽に付着してしまいます。

洗濯機のフタを開けた瞬間に青ざめることでしょう。

「尿とりパッド」を見落として、

衣類と一緒に洗濯。

洗濯が終わると……、

ポリマー(尿を吸収するゼリー状の粒)が衣類と洗濯槽にびっしり。

洗濯槽を掃除したり、

洗濯し直したり、

めっちゃ仕事が増えました。

新人にありがちな失敗エピソード

<新人にありがちな失敗エピソード>

- 利用者さんの名前を間違える

- 更衣介助でズボンの前後ろが逆

- 尿とりパッドの表と裏を間違える

- 連絡を忘れる

- 利用者さんの言葉を鵜呑みにする

慣れない環境と、たくさんの利用者さん。

仕事を覚えるだけでも大変な新人スタッフには失敗がつきものです。

利用者さんの名前を間違える

ぼくの働いている施設では1フロア18名の利用者さんが生活しています。

新人スタッフはまず名前を覚えるのに苦労しますよね。

先輩スタッフに「○○さんをトイレに誘導して」と言われて、違う方に声をかけている場面を見たことがあるはずです。

名前を間違えると誤薬にもつながるので、服薬介助のときは特に注意が必要ですね。

オススメの対処法

- 利用者さんのテーブルやイスに名前を書いたシールを貼る。

- ポケットに座席表を入れてつねに持ち歩く。

更衣介助でズボンの前後ろが逆

更衣介助が終わって、ズボンの前後ろが逆なことに気づいた経験があるでしょう。

面倒だから「前後ろ逆でも直さなくていい」と思ってしまいがちですが、それはNGです。

利用者さんの尊厳に関わることでもありますが、前に付いているポケットやボタンが後ろにくるので圧迫してたときに褥瘡の原因になります。

とはいえ、ポケットやタグがないズボンはわかりにくいですよね。

オススメの対処法

- 股の十字の縫い目をつまんで短い方が前、長い方が後ろと覚える

- タグが横についている場合は左側になるように更衣する。(ほとんどのタグは左側)

尿とりパッドの表と裏を間違える

裏側のビニールの面が当たっている失敗も「新人あるある」だと思います。

一度失敗したら次から気をつけて失敗がなくなると思いきや、何度も同じ失敗をするスタッフもいます。

当然、ビニールの面が当たっていると尿を吸収しないので、ズボンまで尿汚染してしまいます。

介助するスタッフが気をつけるしかないですが、あまりにも同じ失敗が続くと利用者さんに迷惑をかけますし、他のスタッフも後始末が大変です。

何度説明しても同じ失敗を繰り返すスタッフのために、ぼくが考えた対処法を紹介します。

オススメの対処法

パッドの裏側(ビニールの面)に「うら」とマジックで記入する。

連絡を忘れる

家族との外出予定を、他のスタッフに伝え忘れて現場はパニック。

家族の顔を見て、

「あっ、そういえば外出するって言ってた!」と思い出す。

家族が迎えに来たけど、本人は?

ベッドで寝ている……

準備している間の気まずい空気。

すぐに出発する予定の家族を待たせしてしまいました。

連絡を忘れてトラブルになったり、苦情がきたケースもあると思います。

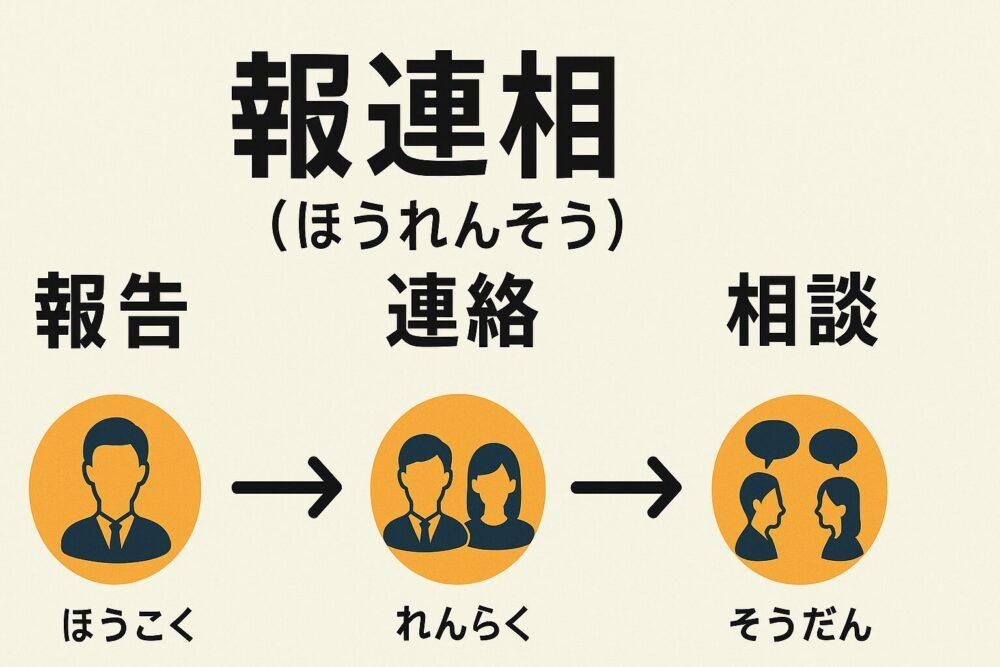

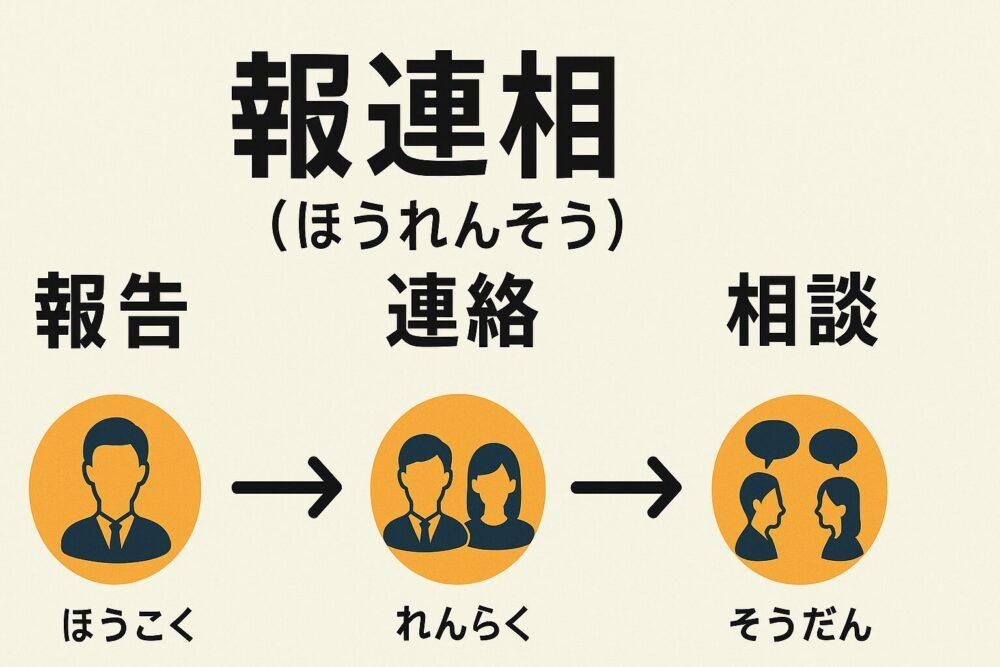

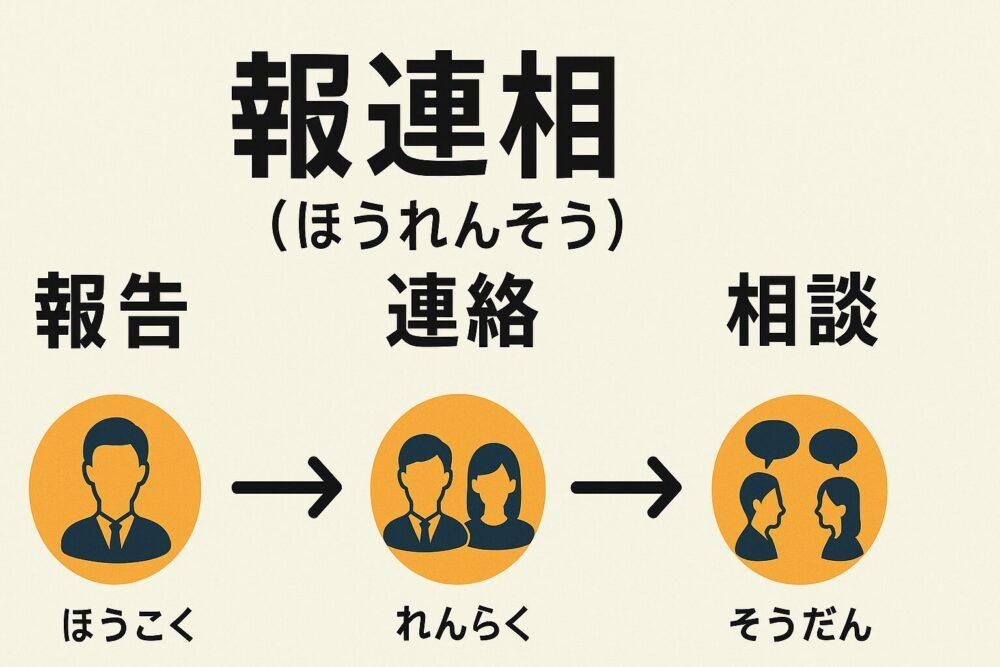

そこで、もう一度、報連相(ほうれんそう)を思い出しましょう。

- 報告

- 連絡

- 相談

報連相(ほうれんそう)は業務を円滑に進めるために重要です。

しかし、新人スタッフは覚える仕事が多くて頭がパンク寸前。

他のことに気を取られて、連絡を忘れてしまうことがあるでしょう。

ぼくは確認ミスで失敗した経験があります。

外出予定の利用者さんの入浴介助をおこない、予定の時刻にご家族様が到着。

家族が迎えに来ても、本人は気持ちよさそうに入浴中……

短気なご家族を20分も待たせてしまい、血の気が引きました。

「終わった……」

その後、ぼくがどうなったかはご想像にお任せします。

「なんで連絡しないの」と新人を責めるのではなく、周りのスタッフから「連絡事項はないかい?」と聞いてあげる姿勢が大切ですね。

オススメの対処法

周りのスタッフから声をかけて連絡事項がないか確認する。

利用者さんの言葉を鵜呑みにする

新人のころ、利用者さんをトイレにお誘いしたときに「さっき行ったから大丈夫」といわれて素直に信じてしまった経験があると思います。

利用者さんの断り文句を素直に信じてしまうのも「新人あるある」ですね。

人を信じる心は大切ですが、介護の現場ではまず「本当だろうか?」と疑問を持つことが重要です。

オススメの対処法

利用者さんの言葉を鵜吞みにしないで、疑問を持つ。

【一覧表】介護施設でよくある人為的ミスと対処法

以下は、介護施設でよくある「人為的ミス」と「具体的な対処法」を表にまとめたものです。

現場の課題に対する意識を高め、ミスを防ぐ方法を簡潔に確認できますよ。

【介護施設でのよくある人為的ミスと対処法】

| ミスの種類 | 具体例 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 薬の誤投与 | 指定された利用者以外に薬を投与、または投与量を間違える。 | 薬の管理方法が不十分、確認ミス | 薬のダブルチェックを義務化。薬の整理・ラベル管理を徹底。薬投与の専任者を設置。 |

| 転倒・怪我 | 利用者さんが転倒し骨折や擦り傷を負う。 | 環境整備不足(段差や滑る床)、見守り不足 | 転倒防止マット設置。環境の安全確認をルーティン化。見守りスケジュールを見直し、人数を適切に配置。 |

| 記録の不備 | ケアプランや日誌に必要な情報を記録し忘れる。 | 業務多忙による記録の後回し | 記録専用の時間を確保。タブレットや音声認識で記録の効率化を進める。 |

| 食事の誤提供 | アレルギーのある食材や嚥下能力に合わない食事を提供する。 | 情報共有不足、調理ミス | 食事アレルギーや嚥下情報を一元化。食事提供前に職員間での最終確認を実施。 |

| 入浴中の事故 | 入浴中に溺れかけたり、やけどをする事故が発生。 | 温度確認不足、見守りが不十分 | お湯の温度をセンサーで自動管理。入浴時には複数の職員で対応。 |

| コミュニケーション不足 | 利用者さんが必要とするケアを正しく認識できず、満足度が低下する。 | 職員間や利用者とのコミュニケーション不足 | 定期的なミーティングで情報を共有。利用者へのヒアリングを定期的に実施。 |

| 緊急対応の遅れ | 利用者の容態悪化時に迅速に対応できない。 | 緊急マニュアルの不備、訓練不足 | 緊急事態マニュアルの作成と周知。定期的な訓練の実施。 |

電子化推進

多くのミスが電子管理やシステム導入で軽減可能。特に記録、薬の管理、連絡のデジタル化は急務です。

教育と訓練の強化

職員研修や定期的なミス防止訓練の導入が、ミス削減に直結します。

コミュニケーションの強化

職員間、家族、利用者との適切な情報共有は、ミスの発生率を大幅に減らします。

よくある質問【Q&A】

- 介護職が「やりがちな失敗」って何?

-

ベッド柵やセンサーマットの付け忘れ、配薬の取り違え、申し送りの聞き漏れ、トイレ介助中の離席、夜勤中の寝過ごしなどです。まずは「指さし呼称」「ダブルチェック」「その場でメモ」で減らせます。

- 忙しくて確認を飛ばしがち…どう防ぐ?

-

「退室前3点チェック(環境・安全・声かけ)」をカード化してポケットに。タイマーやチェックアプリも活用し、同時対応の前に必ず「誰が何を担当するか」を一言共有しましょう。

- ベッド柵の付け忘れをゼロにするコツは?

-

「ベッド柵OK」と声出し確認。退室する前に“柵・呼出ボタン”のチェックを固定化します。

- センサーマットの電源入れ忘れが怖い…

-

ベッドへの移乗介助→試験鳴動までを1セットに。ONにしたら指をさす、退室前にセンサーを踏んでみて「反応確認」をするのが効果的です。

- 配薬ミスを防ぐ一番簡単な方法は?

-

“処方箋・入居者・薬袋”の三点照合+読み上げ。途中で話しかけられたら作業を一旦止め、再開時は最初からやり直すルールに。

- 申し送りの聞き漏れ・勘違いを減らしたい

-

重要事項は「復唱しながらメモ」。口頭だけにせず、掲示(ホワイトボード/電子記録)とセットで伝達します。

- 夜勤で寝落ちしないテクは?

-

ソファに横にならない、短時間ストレッチ、こまめな水分補給、見回りスケジュールをタイマーで管理。眠気ピーク前に立ち作業へ切り替えます。

- 転倒が続く利用者さん、何から見直す?

-

①環境(段差・スリッパ・照明)②動線(ベッド⇄トイレ)③時間帯(転倒しやすい時)④薬の副作用⑤声かけと見守り距離、の順でチェックし、記録→カンファで対策を決めます。

- ヒヤリハットはどこまで報告するの?

-

「ケガなしでも再発の可能性がある事例」は報告対象。事実ベースで短く(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうした)。個人攻撃や推測表現は避けます。

詳しくはこちら【5分で書ける!】介護現場のヒヤリハット報告書|テンプレ&例文12選 - 忙しい時の優先順位は?

-

①生命・安全 ②排泄 ③移乗・体位変換 ④清潔 ⑤環境整備。迷ったら「危険の大きい方」「時間制約の強い方」を先に。

- 先輩に注意されて落ち込む…気持ちの整え方は?

-

事実と感情を分けてノート化→改善1点だけ決める→翌勤務で実行→振り返り。失敗の共有は“チームの資産”と考えましょう。

- 個人情報の取り扱いでやりがちなミスは?

-

机上の記録放置、私物スマホでの撮影、廊下での大声会話。離席前は必ず施錠・画面ロック・書類反転が基本です。

- 新人教育で教えるべき“失敗予防”は?

-

①指さし呼称 ②ダブルチェック ③報告・連絡・相談のタイミング ④“離れない・目を離さない”場面の理解 ⑤記録の基本(時系列・事実のみ)。

- 失敗した後、信頼を取り戻すには?

-

すぐ報告→再発防止策を自分から提案→同じ場面で確実に実行→記録で見える化。行動の継続が一番の信頼回復です。

- 家族クレームにつながりやすい初歩ミスは?

-

連絡の遅れ、記録の不一致、言葉づかい。事前連絡の基準を決め、面会時は「事実→対応→今後」で簡潔に説明しましょう。

まとめ

- 介護現場で起きやすい失敗は、

・ベッド柵の付け忘れ

・センサーマットの電源入れ忘れ

・薬まちがいなど。 - 失敗しないコツは、

・退室前に声に出して指さし確認

・薬はダブルチェック

・周りのスタッフと情報共有など。 - 「人の振り見て我が振り直せ」の気持ちで、正しい介助方法を学び直そう。

習慣にすれば、同じ失敗をくり返さずにすむ。

どんなに気をつけていても、人間なので失敗することがあります。

大切なのは同じ失敗を繰り返さないことです。

何度も同じ失敗をしていると「仕事ができない人」というレッテルを貼られてしまいます。

周囲からの信頼を失い、人間関係が悪化するでしょう。

とくにお局さまに目をつけられたら大変です。

毎回のように粗探しをされて嫌味を言われるでしょう。

失敗したときに「なんで失敗したのか?」「失敗しないためにはどうすればいいか?」を考えて同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。

お局とうまく付き合う方法を知りたければ、下の記事をチェックしてみてください。

介護士が仕事を辞めた理由で多いのは人間関係です。

仕事にやりがいを感じていても、人間関係が悪ければ退職に追い込まれてしまいます。

同じ介護士として悲しい限りです。

ただ黙って辞めていく人を見ているわけにはいきません。

人間関係で退職する人をひとりでも減らしたい。

下の記事に仕事を辞めたいときの対処方法をまとめました。

この先、仕事を辞めたくなったら読んでみてください。

ぼくも介護士。あなたの仲間です。

一緒に日本を支えてやりましょう。

あなたを応援しています。

では、また。