当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

介護士

介護士業務改善をしたいけど、どこから手をつければいい?

介護現場のムダを減らしたい……

介護の仕事は忙しく、「仕組みを変えたいけど時間がない」と悩むことも多いですよね。

だけど、日々の業務を効率化するだけで、負担がグッと軽くなるんです。

介護士歴15年以上の筆者が、現場で実践できる業務改善のカギをお伝えします。

- PDCAは長期の業務改善、OODAは即時の現場対応。状況で使い分けると改善が進みやすい。

- PDCAの例【7選】(転倒・申し送り・配薬・記録短縮ほか)と、OODAループの例【8選】(抜け防止・欠品対策・動線整備ほか)を、手順と効果で具体化。

- 見える化(色分け・定位置・写真ラベル)+KPIの一点集中で、小さく始めて横展開するのがコツ。

- 業務改善のポイント

- PDCAサイクルで業務改善する具体例

- OODAループで緊急時の対応をする具体例

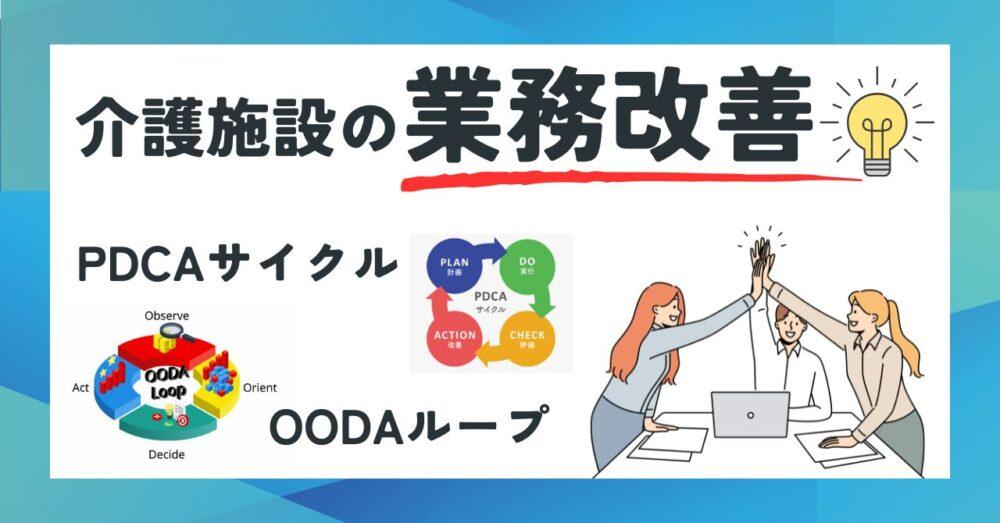

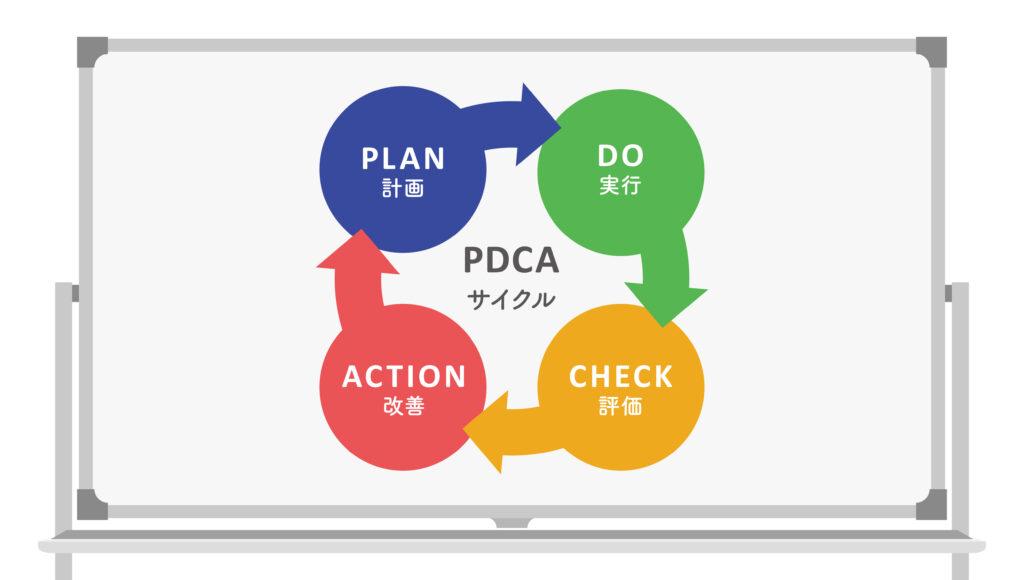

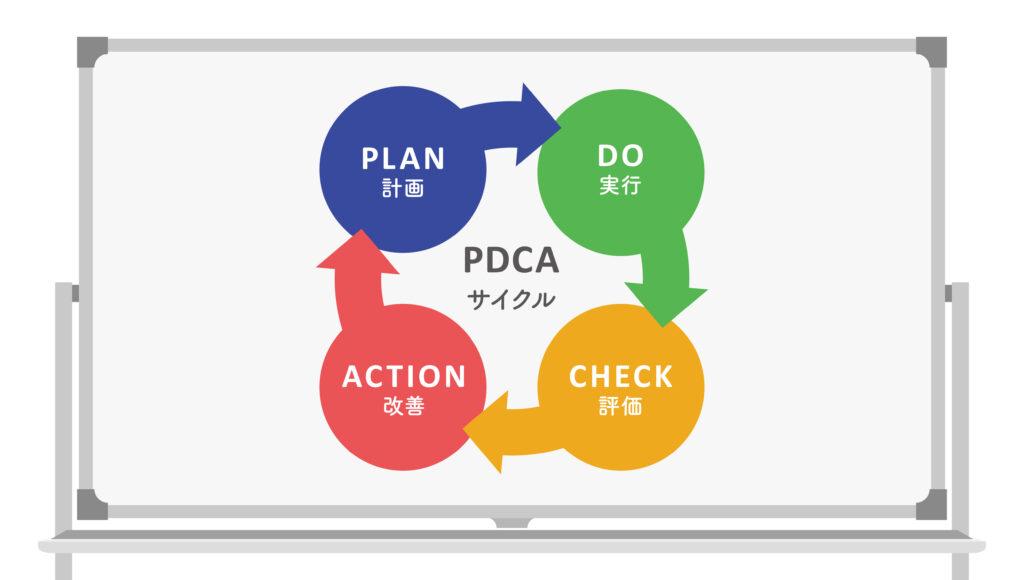

教務改善のポイントになるのが、「PDCAサイクル」と「OODAループ」です。

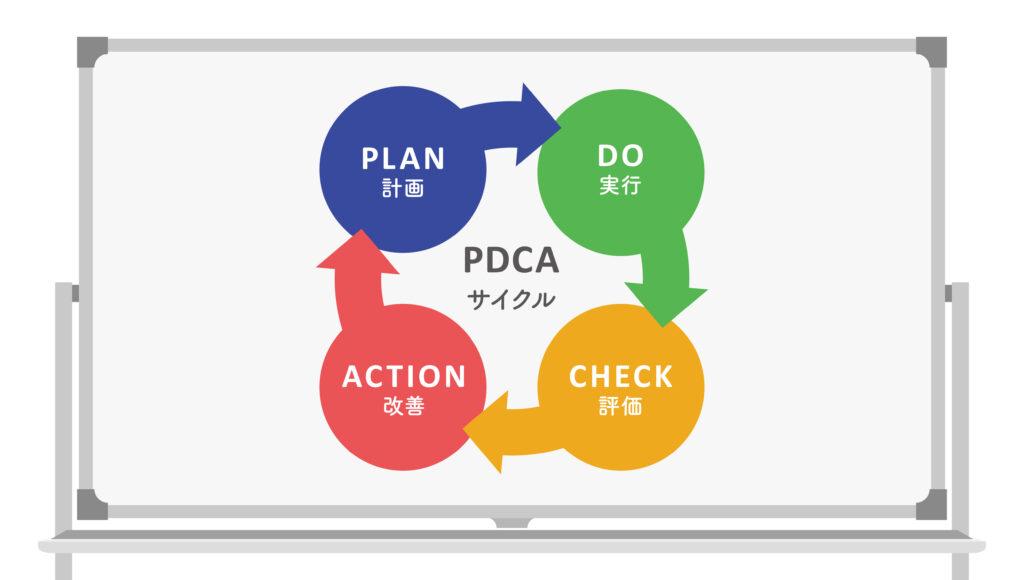

✅ PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善):継続的な業務改善に必須

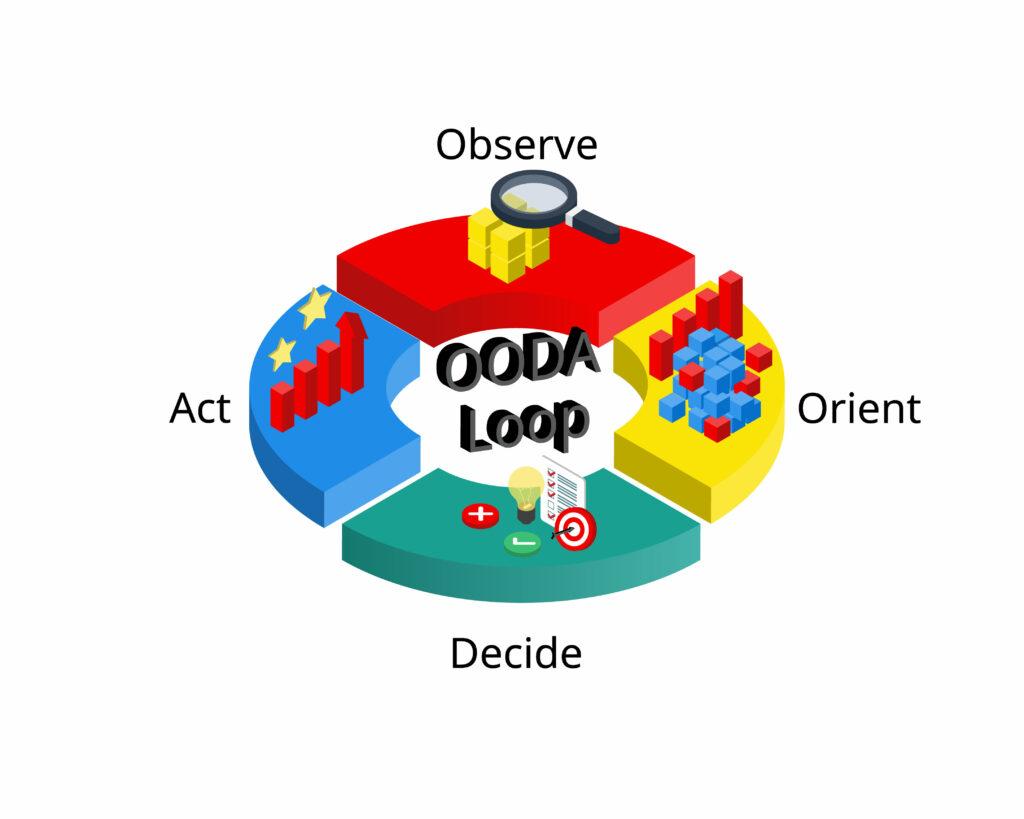

✅ OODAループ(観察→状況判断→決定→行動):瞬時の判断力を高める

この2つを活用すれば、施設の働きやすさが大幅にアップしますよ!

実際に現場で役立った具体例も交えて、詳しく解説します。

介護の仕事をもっとスムーズにするヒントを、今すぐチェックしませんか?

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士です。

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載

業務改善のポイント

業務改善をしようと考えたときに、漠然としていて何から取り組めばいいのか迷いますよね?

業務改善=業務の「質」と「効率」を向上することです。

- 業務の質=お客様対応、介助技術など(個人のスキル)

- 業務の効率=環境整備、データ入力のシステム化など(チームで解決)

業務の質と効率を向上するにはどうすればいいのか整理しましょう。長期的な改善、短期的な改善の視点で別々に考えてみましょう。

業務改善の基本はPDCAサイクル

PDCA(ピーディーシーエー)サイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の順にサイクルを回して業務を改善する方法です。

問題点を洗い出し、どのようにすれば改善できるか計画を立てる。

計画を実行する

計画を実行した結果どうだったか?評価する。

改善点を洗い出し、再び計画する。

次の事例をPCDAサイクルに当てはめてみましょう。

なぜ30しか休憩できないのか洗い出す。

- 食事介助に時間がかかりすぎている

- 休憩中にパソコンの入力をしている。

【改善計画】

- 食事介助に時間がかかる利用者さんの食事を30分早く提供する。

- 食事は全量摂取を目標にしない。

- 業務中にパソコン入力できるように他の職員がフォローする。

全員で取り組んでみる。

【改善点】食事介助が終わるようになり、休憩時間を1時間確保できるようになった。

【問題点】フォローに入る職員が忙しいと、フォローに入れない。

フォローに入る職員が忙しくなる理由を洗い出す。→ステップ1に戻り計画する。

このようにステップ4からステップ1に戻り、問題が解決するまで何度も繰り返します。

PDCAサイクルで業務を改善するには時間がかかるので、長期的な視点で取り組むとよいでしょう。

毎月の会議で課題を話し合い、コツコツと改善しています。

PDCAサイクルの具体例【7選】

例1:夜間の転倒を半減

- 現状/課題:夜間22:00–6:00の転倒が月6件。多くが2:00–4:00帯のトイレ移動時。

- 目標(KPI):夜間転倒を月6→3件(−50%)、巡視頻度の遵守率90%以上。

- Plan:

- 2:00–4:00に転倒集中→1:30と3:00に“先回りの誘導”スケジュール化

- 見回りチェック表を30分→20分刻みに

- ベッド周りの環境(足元灯、スリッパ位置)を5Sで固定

- Do(2週間):1ユニット10名で試行。見回り・誘導をインカムで声掛け連携。

- Check:転倒 6→2件、ヒヤリハット(つまずき) 10→4件、見回り遵守率 92%。

- Act:ユニット全体に標準化。足元灯・歩行器の“定位置写真”を掲示して定着。

例2:誤嚥疑いを3分の1へ

- 現状/課題:むせ込みが週15回、誤嚥疑いが月3件。

- 目標:むせ込み −50%、誤嚥疑い月1件以下。

- Plan:

- “椅子+テーブル高さ”と“顎引き姿勢”の写真マニュアル作成

- 一口3–5gの計量スプーン導入、提供ペースの声掛け統一

- 食後30分は座位保持をルール化

- Do(3週間):昼食のみでまず実施。新人にも写真で即共有。

- Check:むせ込み 15→6回/週、誤嚥疑い 3→1件/月、食後逆流の訴え −40%。

- Act:朝夕にも拡大。席替え表に“最適高さ”を印字して固定。

例3:配薬ミス“ゼロ化”の3ステップ

- 現状/課題:月2件の配薬ミス(薬剤取り違え/未投与)。

- 目標:有害事象ゼロ、ヒヤリハットをまず“あぶり出す”。

- Plan:

- 配薬トレーを「赤=朝」「黄=昼」「青=夕」で色分け

- “氏名→薬→氏名→薬”のWチェックと指差し呼称を動画で練習

- ヒヤリは無記名でも必ず当日入力(責めない文化)

- Do(1ヶ月):看護・介護の交差チェックで運用。

- Check:ミス 2→0件、有害事象0継続。ヒヤリ報告は 1→8件/月(観察強化の好転)。

- Act:夜勤者用に簡易版チェックリストを作り、全シフトへ展開。

例4:申し送り時間を半分に

- 現状/課題:朝の申し送りが20分、脱線が多い。

- 目標:10分以内、抜け漏れゼロ。

- Plan:

- テンプレ「昨夜の特記事項/ケア注意/今日の予定(時刻)」の3段構成

- 1人あたり発言30秒、全体10分のタイムボックス

- 例外情報はホワイトボードに“見える化”

- Do(2週間):早番3名のフローで試行。

- Check:所要 20→10分、抜け漏れ報告 週2→0、開始遅延 −50%。

- Act:テンプレをA5カード化し、新人オリエンに常設。

例5:排泄介助の“ダブルブッキング”解消

- 現状/課題:同時刻のコール集中で待機・介助遅れが発生。

- 目標:待機時間平均3分以内、記録の後追い入力ゼロ。

- Plan:

- 介助スロットを15分刻みでホワイトボード化

- 「誘導/オムツ交換/見守り」を色マグネットで区別

- 記録はスマホの定型文+音声下書きで“現場完結”

- Do(3週間):遅番中心に運用。

- Check:待機平均 6→2.5分、後追い記録 1日5件→0件。

- Act:夜勤にも導入。ピーク帯の人員配置を微調整。

例6:徘徊傾向の見守りを“予測型”に

- 現状/課題:深夜の離室が多く探索に時間ロス。

- 目標:探索時間 −50%、夜間離室件数 −30%。

- Plan:

- 発生前トリガー(トイレ訴え/不穏言動/寝返り頻度)を観察チェック化

- 声掛けの定型句と“導線”(廊下の矢印・貼り紙)を整備

- ドア前に“止まって深呼吸”フロアマーク

- Do(3週間):対象3名で開始。

- Check:探索時間 30→12分/日、離室件数 −35%、ヒヤリ(転倒未遂) 5→2件/月。

- Act:観察表をアプリに移行して入力負荷を軽減。

例7:記録業務を30%短縮

- 現状/課題:1人あたり記録に1日45分。

- 目標:30分以内、記録の質は維持。

- Plan:

- 「食事/排泄/睡眠/行動」ごとに定型句辞書を施設共通化

- 音声入力→自動文字化→要点だけ手直しの運用

- 重要イベントは“タグ”で抽出しやすく

- Do(2週間):早・遅番で試行。

- Check:平均 45→28分(−38%)、誤字修正率 −40%、夜勤明けの追記ゼロ。

- Act:定型句を毎月見直し。教育用に“良い記録の例”を回覧。

OODAループは緊急時の対応におすすめ

OODA(ウーダ)ループとはアメリカ空軍で提唱されて、軍事行動でパイロットが迅速に意思決定できる方法です。

それがビジネスにも導入され、スピード感が必要な場面で活用されています。

状態をよく観察して情報を収集する。

今どこが詰まってる?(人・物・情報・場所)

収集した情報を元に、どう行動するかを判断する。

原因は何っぽい?優先1つは?

どのように行動するか決定する。

今すぐできる最短の手を1つだけ決める

行動してその結果を観察する。

一言→動く→見える化

目安:観察15秒→整理15秒→決定15秒→行動45秒

あなたが、転倒事故に遭遇したと仮定して「OODAループ」を説明します。

転倒を発見する。

- 立てるか?

- 意識があるか?

- 外傷があるか?

- 痛みがあるか?

- 動かすべきか?

- 救急車を呼ぶか?

- 看護職員にオンコールするか?

- オンコールより先に119番するか?

行動して、その後の様子はどうか?→ステップ1に戻り利用者さんの状態を観察する。

「転倒事故」のように迅速な判断が求められるときには、OODAループを意識して対応しましょう。

なぜなら、OODAループとは指示を待たずに行動できるための手法だからです。

夜間帯など職員が1名で対応する場面では、個人の的確な判断が求められます。

業務の質を向上するには、職員の質を向上することが重要です。

OODAループの具体例【8選】

OODAループは緊急時の対応以外でも使えます。

具体例を紹介します。

例1:朝の申し送りで「大事な予定」が抜けた

O(観察):配車の時間だけ伝わって、訪問散髪14:00が抜けている。

O(整理):話が長くなり、テンプレの「今日の予定」欄を飛ばしたのが原因。

D(決定):テンプレを“上から順に読む”ルールに戻す。予定は“時刻→名前→場所”の順で。

A(行動):

- 一言:「予定の欄を先に読みます。14:00訪問散髪、対象はBさんです」

- ホワイトボードの“今日の予定”にも書いて可視化。

- ミニKPI:申し送り時間(20分以内)、抜けゼロを毎日チェック。

例2:物品棚で手袋Mサイズだけ欠品

O:Mサイズが空。S/Lは十分。誰も補充記録がない。

O(整理):定位置が分かりにくい+補充の役割が曖昧。

D:棚に色テープでサイズ区画を作り、遅番が最終補充に決める。

A:

- 一言:「ここがMの場所です。青テープで固定します」

- 補充カード「在庫半分になったら○をつける」を貼る。

- ミニKPI:欠品回数/月、補充カード記入率。

例3:食堂で席間違いが連発(軽い混乱)

O:席札はあるが、字が小さくて見えにくい。誘導に時間がかかる。

O(整理):名札の視認性×導線の矢印がない。

D:大きい文字の席札+床に矢印テープで動線を作る。

A:

- 一言:「太字の席札に変えます。入口→席の矢印も貼りますね」

- 入口に「本日の席図」をA4で掲示。

- ミニKPI:着席完了までの時間、席間違い件数。

例4:共用トイレのペーパー交換が“抜けがち”

O:夕方にペーパー切れが発生。朝は満タン。

O(整理):交換のタイミングが“気づいた人まかせ”。

D:「13時に点検」+点検チェック欄を作る。

A:

- 一言:「今日から13時に点検します。担当は日替わり表に書きます」

- 扉裏にチェック表を貼る(□日付 □時間 □署名)。

- ミニKPI:欠品ゼロ日数、点検実施率。

例5:レクリエーション準備がギリギリでバタつく

O:開始10分前にハサミ・テープ探しで右往左往。

O(整理):道具の定位置なし+前日確認がない。

D:「前日チェックリスト」と道具ボックスの写真ラベルを作る。

A:

- 一言:「前日の16時に“材料・道具・掲示物”の3点だけ確認します」

- ボックスに写真ラベル「ハサミは右、テープは左」。

- ミニKPI:開始の定刻遵守率、探し物時間。

例6:“雑音”で集中できない

O:テレビの音で利用者さんの食事が止まりがち。

O(整理):音のルール不明+静かにする“時間帯の見える化”がない。

D:食事中は“集中タイム”とし、テレビは字幕ON+音量目安を掲示。

A:

- 一言:「12:00–13:00は集中タイムにします。テレビは字幕ON、音量はOFF」

- 壁に“集中タイム”カード(青)を掛ける。

- ミニKPI:集中タイム中の中断回数。

例7:回収カートが通路で“置きっぱなし”

O:通路が狭くなり、台車が動かしづらい。

O(整理):置き場所の線引きなし。

D:床に“駐車枠テープ”を貼り、枠外はNGを周知。

A:

- 一言:「この枠がカートの“置き場”です。使い終わったらここへ」

- 週1で“枠外駐車ゼロ”をチェック。

- ミニKPI:枠外放置の件数、通路の通過時間。

例8:新人さんへの指示がバラバラ(混乱のもと)

O:人によって教え方が違い、新人が迷う。

O(整理):“1枚手順”がなく、口頭伝達にばらつき。

D:写真つきの“1枚手順”を作り、朝礼で1分確認にする。

A:

- 一言:「今日は“手順カード”を見ながら進めましょう」

- 1枚手順:①準備物②順番③声かけ例④片付け。

- ミニKPI:同じ質問の回数、手順カードの更新頻度(月1)。

よくある質問(Q&A)

- PDCAとOODAって何が違うの?どっちを使えばいい?

-

PDCAは「計画→実行→評価→改善」で、チームでコツコツ進める長期の業務改善に向いています。OODAは「観察→状況判断→決定→行動」で、その場の混乱を素早く整える即応に使います。

- 業務改善の“最初の一歩”は?

-

24時間を変えようとせず、負荷やミスが集中する1時間だけ切り出して分解しましょう。

- KPI(目標指標)はどう決める?

-

件数・時間・遵守率のいずれか1つに絞るのがコツ。例:夜間転倒「月6→3件(−50%)」、申し送り「20→10分」など、誰が見ても分かる数字を使います。

- すぐ使えるPDCAの具体例を知りたい

-

記事では、①夜間転倒半減、②食事時のむせ・誤嚥疑いの減少、③配薬ミスゼロ化、④申し送り時間半減、⑤排泄介助のダブルブッキング解消、⑥徘徊見守りの予測化、⑦記録業務30%短縮が手順つきで7例まとまっています。

- OODAは緊急時以外にも使える?

-

はい。申し送りの抜け対策、物品の欠品防止、席間違いの解消、トイレペーパー点検、レク準備、騒音コントロール、カート置き場固定、新人指示の標準化など、日常運用の“ちょい混乱”整えに有効です。

- 申し送りが長くて脱線します。どう直す?

-

テンプレ(昨夜の特記事項/ケア注意/今日の予定)+タイムボックスに戻す、予定は「時刻→名前→場所」で読む、ホワイトボードで可視化をセットで。

- 「見える化」は何をすればいい?

-

色分け・定位置・写真ラベル・床の矢印・“駐車枠”テープ・チェック表など、一目でわかる表示に変えると定着が早いです。手袋サイズ棚や席案内、カート置き場の例がわかりやすいです。

- 記録時間を減らす現実的な方法は?

-

定型句辞書の共通化+音声入力の下書き→清書だけ手直しでOK。

- ヒヤリハットが“増える”のは悪いこと?

-

いいえ。観察と報告の質が上がると一時的にヒヤリ件数は増えることがあります。配薬の例では、有害事象ゼロを保ったままヒヤリが1→8件に増え、学習材料が可視化されています。

- PDCAやOODAを“続けるコツ”は?

-

①写真1枚の手順書にする、②数字は小さく(件数・時間・遵守のどれか1つ)、③終わったら60秒の振り返り、④うまくいったら横展開(同時間帯→全体→新人教育)の順で広げます。

まとめ

PDCAサイクルは業務の効率化など、長期的な業務改善に向いてます。

フロアの職員と話し合いながら、チームで取り組みましょう。

一方、OODAループは職員が個人で行動する場面で効果を発揮します。

緊急時の対応など、正確かつ迅速な判断が求められる場面で取り入れましょう。

- チームで取り組む「PDCAサイクル」

- 個人で判断するときの「OODAループ」

このように使い分けて業務を改善していきたいですね。

いつも頑張っている、あなたを応援しています。

では、また。