当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

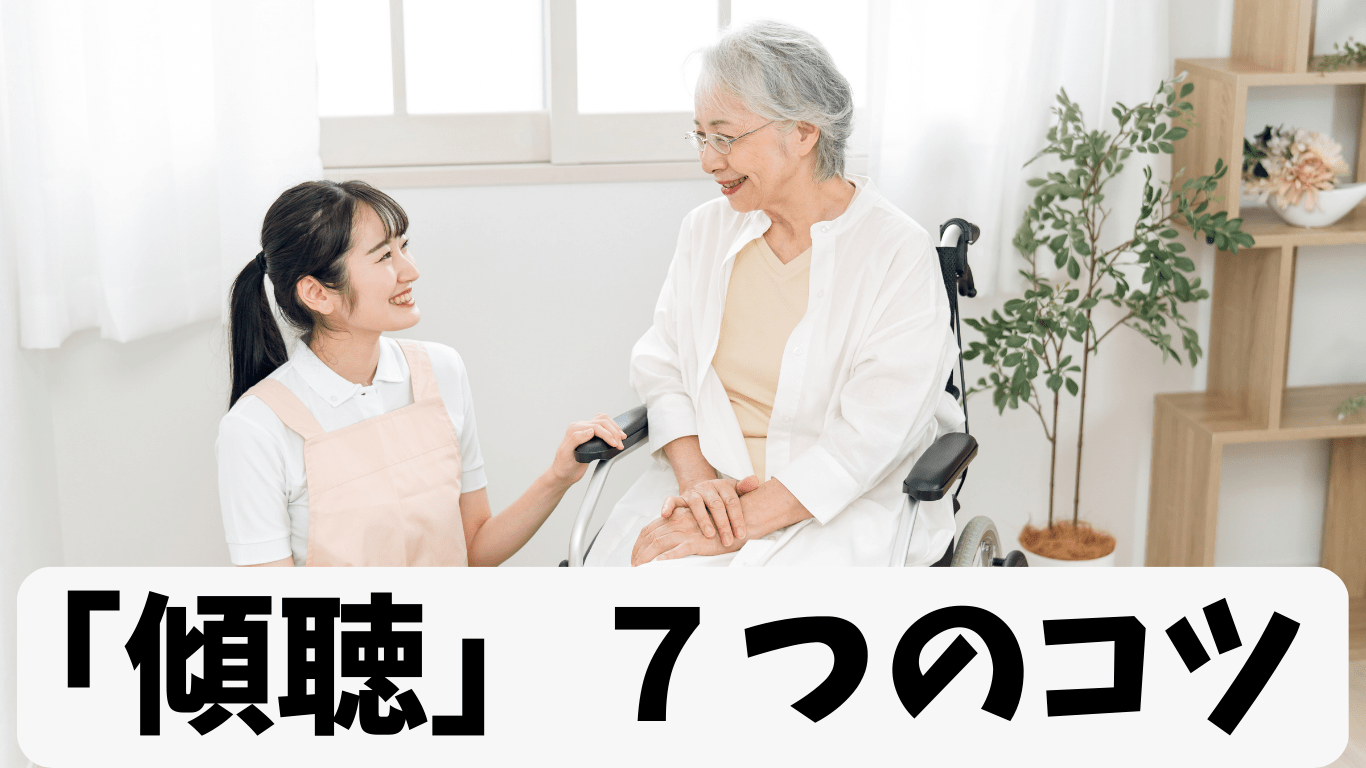

- 傾聴=相手の話をさえぎらず、気持ちまで想像して聴くこと。介護で信頼を作る基本。

- 傾聴のコツ:①静かな場所 ②相手を見る ③否定しない ④うなずく・くり返す ⑤途中で切らない ⑥意見を押しつけない ⑦最後に「教えてくれてありがとう」。

- 効果:相手が安心して本音を話す→その人に合ったケアがしやすい→誤解やトラブルが減る。

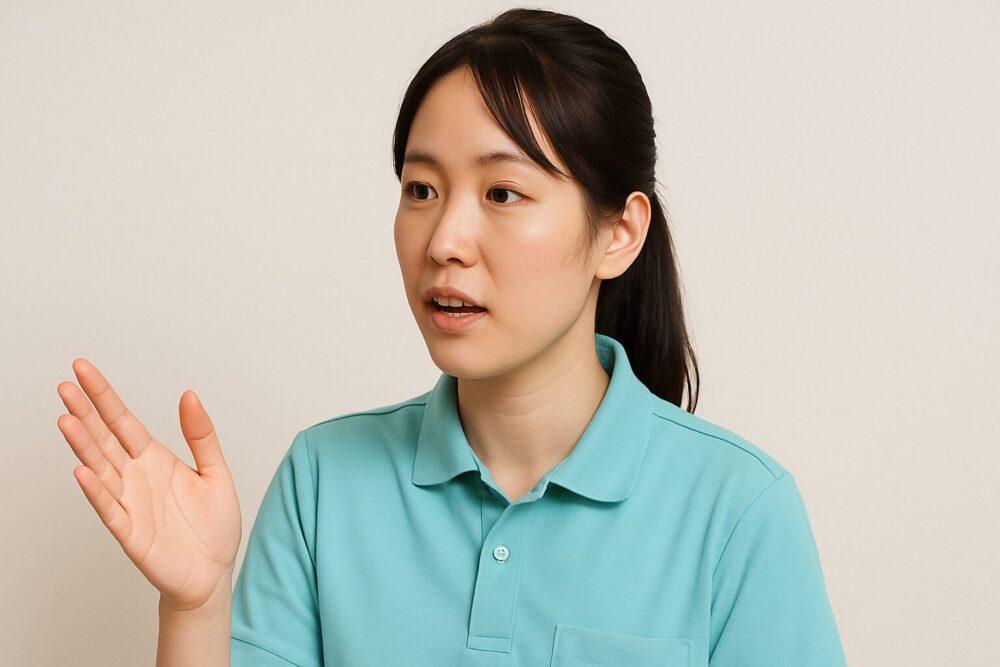

介護士

介護士利用者さんが心を開いてくれない……

信頼関係を築くには、どう接すればいい?

介護士歴15年以上の筆者が、利用者さんとの関係を深める“傾聴”の極意をシェアします。

傾聴とは、相手の話に真剣に耳を傾け、理解しようとする姿勢です。

介護の現場では、ただ話を聞くだけでなく、「相手の気持ちを受け止める姿勢」が何より大切。

しっかり傾聴できる介護士は、利用者さんから信頼され、余計なトラブルも減らせます。

✅ 相槌の打ち方ひとつで会話が弾む

✅ 沈黙が怖くなくなる「待つ力」

✅ NGな聞き方とは? 逆効果になる対応例も紹介

「話を聞くだけ」と思うかもしれませんが、ちょっとした工夫で利用者さんの表情や態度が驚くほど変わりますよ。

今日から実践できる7つのコツを紹介するので、ぜひチェックしてください。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

介護における傾聴の基礎知識

傾聴の定義

「傾聴」とは、相手の話を真剣に聴くことで、その人の気持ちや状況を理解することを言います。

介護の現場では、利用者さんやその家族とコミュニケーションを取る上で欠かせないスキルです。

この記事では、傾聴を実践するときのコツや、具体例を中心に紹介したいので、定義についてはサクッと終わらせて次に行きます。

“傾聴”なんて言葉は堅く感じますが、結局は『あなたのことを大切にしています』という姿勢を示すこと。

傾聴を意識して、利用者さんとの関係が変わりました。

現役介護士が教える傾聴のコツ【7選】

ぼくが現場で実践している傾聴のコツを解説します。

介護施設でリーダーをしているので、とくに傾聴は欠かせません。

なぜなら、他の職員が利用者さんを怒らせてしまったり、利用者さんからの苦情やトラブルを傾聴して解決しなければいけないからです。

信頼関係を築くのに傾聴する姿勢が大切だと身をもって知りました。

次に紹介する傾聴の7つのコツを実践すれば、利用者さんと信頼関係を築けますよ。

- 傾聴する環境を整える

- 目線は相手に合わせる

- 相手を否定しない

- 相づちを打って共感する

- 相手の話を遮らない

- 自分の考えを押しつけない

- 最後に感謝する

傾聴する環境を整える

まず最初にするべきことは傾聴するための準備です。

傾聴をする場所は、プライバシーが確保された利用者さんの個室が一番です。

大部屋で複数人で生活されているのであれば、静かで落ち着いて話せる場所を選びましょう。

場所選びは利用者さんの気持ちや状況を考えて「お部屋で話しますか?」など職員が提案して、利用者さんに決めていただきましょう。

ホールなどの共用スペースで傾聴すると、途中で他の利用者さんや職員のことが気になり、本音を引き出せないことがあります。

本音を引き出すためには、場所選びは大切ですね。

大部屋のざわついた環境では、本音を話しづらい利用者さんも多いです。

私は『静かな場所でお話しませんか?』と声をかけて、安心してもらうようにしています。

目線は相手に合わせる

目線を合わせるとは、単にアイコンタクトではなく目線の高さを合わせましょう。

車椅子の利用者さんの話を聴くときに、職員が立ったままだと威圧的な印象を与えてしまいます。

しゃがんで目線を同じにしましょう。利用者さんがベッドで寝たまま話される場合も同じように、職員は目線が平行になるように調整しましょう。

アイコンタクトだけでなく、体全体で“あなたの話を聴いています”という気持ちを伝えたい。

私は膝を少し曲げて、目線を合わせるようにしています。

相手を否定しない

相手がどんな話をしても否定しないで聞き役に徹しましょう。

たとえば「知らない男の子が部屋に入ってきた」と話されたとき、職員が「男の子なんていませんよ」と否定すると、利用者さんは混乱して「そんなはずはない」と怒ったり「あなたとは話にならない」と心を閉ざしてしまいます。

「男の子が入ってきたのですね」と、ありのままを受け入れましょう。

利用者さんは思いを言葉にすることで、頭の中が整理されます。

「でも、男の子なんて入ってくるわけないか」

「きっと見間違いだね」

「忙しいのにごめんね。話を聴いてくれてありがとう」と最後には感謝された経験があります。

“そんなわけないですよ”とすぐ否定してしまうと、利用者さんが黙ってしまうことがあります。

どんなにおかしなことを言ったとしても、

『そう感じられたんですね』とまず受け止めるようにしています。

相づちを打って共感する

相づちは少し大げさにしましょう。

利用者さんは目が悪く、耳も遠い方が多いので、うなずく動作もわかりやすように首を振ります。

相手の話をスムーズに引き出すために「さしすせそ」を意識しています。

相づちの「さしすせそ」

さ:さすがですね

し:知らなかったです

す:すごい、すばらしい、すてきです

せ:センスありますね

そ:そうなんですね、それでどうなったんですか?

また、相手が話した言葉を復唱すると、聴いていることをアピールできます。

オウム返しのように復唱するだけなので、カンタンです。

たとえば

利用者さん「膝が痛くて眠れなかった」

職員「膝が痛くて眠れなったのですね」

みたいな感じです。

また、表情も意識しましょう。

難しいことは考えずに、あなたは相手の鏡だと思ってください。

- 相手が笑えば、あなたも笑う。

- 相手が悲しい顔をすれば、あたなも悲しい顔をする。

表情で相手の気持ちに共感することで、さらに話を引き出すことができます。

“さすがですね”“そうなんですね”と少し大げさに相づちを入れると、会話が弾むことに気づきました。

利用者さんの表情が明るくなるのが嬉しいです。

相手の話を遮らない

相手の話は最後まで聴きましょう。

ついつい、途中で話をまとめたくなったり、口を出したくなりますが、グッとこらえるのです。

自分が話しているのに、遮って相手の話を聴かされると不快な思いをしますよね。

話を遮るような職員とは信頼関係なんて生まれません。

本音を引き出すどころか、もう話す気にならないでしょう。

自分の考えを押しつけない

傾聴は聴き役に徹することです。

相手はあなたの考えを知りたいわけではなくて、話を聴いてほしい、共感してほしいのです。

「こうすればいいんじゃないですか?」みたいな解決策をアドバイスすると、話を聴いてもらえていないと思われます。

さらにNGなのは「こうするべきです」「こうしてください」とあなたの考えを押しつけられることです。

あなたの信用をドブに捨てる行為だと思いましょう。

最後に感謝する

相手の話が終わると「話をしてくれて、ありがとうございます」と感謝することが大切です。

なぜなら、感謝することにより「またあなたと話したい」「あなたになら本音を打ち明けられる」と思うからです。

一日や二日では信頼関係を築けません。

細かな気配りを大切に、コツコツと積み重ねて、信頼関係を築いていきましょう。

終わりに“お話しできて良かったです”と言うと、

利用者さんが笑顔で“また話そうね”と言ってくれることがあります。

私はそれが励みです。

介護の現場で傾聴が必要な理由

なぜ介護の現場で傾聴が必要なのか?

傾聴が必要な理由は、利用者さんやその家族が抱える問題や悩みを正確に把握し、適切なケアや支援を提供するためです。

たとえば、認知症の利用者さんが過去の思い出話をする場合、単に話を聞くだけでなく、その内容を理解し、共感することが重要です。

利用者さんやその家族が自分たちの話を聞いてくれ、理解してくれていると感じることで、介護士との信頼関係が生まれます。

利用者さんが「孫が遠くに引っ越してしまって、寂しい」と話した場合、それに対して「お孫さんが遠くに行ってしまい寂しい気持ち、よくわかります」と共感します。

利用者さんは自分の気持ちが受け止められたと感じ、介護士との信頼関係が深まるでしょう。

とくに、デリケートな内容を相談するには信頼できる介護士が必要です。

利用者さんが抱えている問題には次のような内容もあります。

- トイレに間に合わず、失禁してしまう

- 排便後の後始末ができなくなってきた

- ある職員から虐待を受けている

いかに信頼されて、本音を引き出すかによって適切なケアを提供できるのです。

傾聴で問題を解決する具体例

入浴拒否の例

自分で洗えるので、見守りで入浴されていた利用者さん(80代女性)

ある日から「今日は体調が悪い」「今度にする」と入浴を拒否されるようになる。

それまで入浴は好きだったのに、どうしたのだろう?

入浴が嫌な理由を傾聴すると…

「用意されたボトルを見てもどこに使うものなのか、わからなくなってきた」

(シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなど混乱してしまう)

「”そんな簡単なこともわからない”と思われるのが恥ずかしい」

と話される。

入浴を拒否される本当の原因がわかったので、対応策を考えます。

- リンスインシャンプーにして「髪を洗う」とテープを貼る。

- ボディーソープから固形石鹸に変更する。

以上が、本音を引き出すことの大切さがわかる事例です。

傾聴する介護職員も適材適所

傾聴する介護職員によって、本音を引き出せるか決まります。

たとえば、女性の利用者さんが尿もれなど排泄の相談したい場合…

- 20代の男性介護士

- 60代の女性介護士

どちらに悩みを打ち明けやすいかで言えば、後者でしょう。

どんなに20代の男性介護士が傾聴して、口では共感するようなことを言っても、利用者さんの本心は「あなたにはわからないと思うけど」です。

介護施設のユニットは「若者中心」や「男性中心」の偏ったメンバーではなく、できる限り年齢や性別のバランスを考えて配置するのがいいですね。

利用者さんが安心して相談できる環境作りをしましょう。

忙しい介護現場でこそ傾聴が大切

ここまで傾聴の基礎知識や大切さについて解説してきましたが、現場を知っているあなたは「傾聴している時間なんてない」と思うことでしょう。

利用者さんが何か話しかけてきても、職員は忙しくてゆっくり話を聴くことができません。

ナースコールやセンサーマットの対応に追われ、あっという間に時間が過ぎる。

気がつけば排泄介助をする時間……

食事の時間……

レクをする時間……

ナースコールの対応で動き回っている職員の姿を見ていると利用者さんは「忙しそうだから…」「話しかけたら迷惑になる」と思って、相談したいことがあっても言えなくなってしまいます。

なかにはそんなの関係なく話しかけられる利用者さんもいますが…

話したくても話せない雰囲気だと、利用者さんが不満に思っていることを吐き出せないので、不満が溜まっていきます。

ささいな不満が溜まると次第に大きな不満になり、苦情やトラブルに発展する。

苦情やトラブルになると解決したり、失った信用を取り戻すのに時間がかかります。

そうならないために、忙しくても笑顔で利用者さんに接して「何かあれば遠慮なく言ってくださいね」というような声かけで、話しやすい雰囲気を職員全員で作ることが大切です。

傾聴をすることで、利用者さんは自分の話を聞いてくれる人がいるという安心感を得ることができます。

忙しいからこそ、傾聴しましょう。

傾聴する余裕を作るためには業務改善あるのみ!

介護施設の業務改善については、下の記事をチェックしてください↓

忙しいときの傾聴テクニック

- 相づちは大げさにうなずく

- 復唱して聴いていることをアピール

- 途中で話が止まったら、これまでの話を要約して利用者さんの頭の中を整理する

- 話題が脱線して長くなりそうなら軌道修正する

- それでも話が終わらないときは、後で続きを聴く

傾聴の注意点

傾聴を実践する上で注意点があります。

話の途中でアドバイスをすることはNG

なぜなら、途中で口を出すと話を「聴いてもらえていない」「理解してもらえない」と思われるから。

自分の意見を言いたくなる気持ちをグッとこらえ、相手にとっての最善の解決策を見つけるために一生懸命聴くことが必要です。

聴くことに専念しましょう。

とはいえ、利用者さんが同じ内容の話を繰り返されるときは、聴いているだけでは終わりがありません。

話が終わらないと思ったら、話に共感しながらさりげなく要約したり、話のゴールに向けた質問をして、利用者さんの頭の中を整理してあげましょう。

業務の優先順位を考える

傾聴することに集中しすぎると他の業務がおろそかになってしまいます。

食事の時間になるのに…

- オムツ交換が終わっていない

- 食堂に誘導もしていない

- お茶の準備もしていない

傾聴は大切ですが、業務の優先順位を考えながら対応することをお忘れなく。

相手の話を鵜呑みにしない

「他の人には内緒だよ」という言葉を鵜呑みにして他の職員には伝えず、本人と自分だけの秘密にしてはいけません。

話の内容は他の職員とも共有して、チームとしてケアをおこなう必要があるからです。

話の内容を介護記録に残して情報を共有しましょう。

※他の職員は話を知らないふりをしてくださいね。

よくある質問【Q&A】

- 傾聴って、どれくらいの時間をかければいいですか?

-

利用者さんお一人との対話で「5〜10分でもしっかり聴く」ことが大切です。長さよりも「本人が安心して話せる雰囲気」「途中で遮られないこと」がポイントです。

- 利用者さんが何も話さない、または黙ってしまう時はどうすればいい?

-

無理に話を引き出そうとせず、「ゆっくりで大丈夫ですよ」「お茶でも飲みながらお話しませんか?」と穏やかな態度で待つのが効果的です。会話が始まる“きっかけ”を作ることが傾聴の第一歩になります。

- 傾聴と“ただ聞くだけ”の違いは何ですか?

-

“ただ聞く”だけでは、言葉だけを受け止めて終わってしまいます。一方、傾聴は「言葉の裏にある気持ち」「表情やしぐさ」も含めて理解しようとする姿勢です。信頼関係をつくるためにはこの“気持ちを受けとめる”部分が重要です。

- 職場が忙しい中で傾聴をどう取り入れればいいですか?

-

忙しい時ほど、短時間でも相手に「話す場」をつくることが大切です。

なぜなら、職員が忙しそうにしていると、利用者さんは「話しかけづらい」と感じてしまうから。

だからこそ、あえて話を聴く時間をとることで、体調や気分の変化に早く気づけるのです。トラブルの予防にもつながります。

たとえば、次のナースコールが鳴るまでのちょっとした合間に「少しお話しませんか?」と声をかけるだけでも、傾聴の機会になりますよ。

まとめ

- 傾聴=相手の話をさえぎらず、気持ちまで想像して聴くこと。介護で信頼を作る基本。

- 傾聴のコツ:①静かな場所 ②相手を見る ③否定しない ④うなずく・くり返す ⑤途中で切らない ⑥意見を押しつけない ⑦最後に「教えてくれてありがとう」。

- 効果:相手が安心して本音を話す→その人に合ったケアがしやすい→誤解やトラブルが減る。

今回は、傾聴について詳しく解説しました。

おさらいすると次のとおり。

- 傾聴する環境を整える

- 目線は相手に合わせる

- 相手を否定しない

- 相づちを打って共感する

- 相手の話を遮らない

- 自分の考えを押しつけない

- 最後に感謝する

傾聴は人間関係や仕事の場面で重要なスキルであり、相手の気持ちや考えを理解し、信頼関係を築くために必要です。

もし、あなたが傾聴スキルを向上させたいと思っているのであれば、相手に興味を持ち、自分の考えや意見を押し付けるのではなく、相手の話を深く聞くことが重要です。

相手の気持ちや意見に共感しましょう。

どのような場面でも傾聴を意識して実践すれば、傾聴スキルを向上させることができ、相手とのコミュニケーションをより深めることができます。

傾聴のスキルを磨くことで、人間関係や仕事において、より良い成果を出すことがでるでしょう。

夫婦や恋人間のコミュニケーションにも使えます。

ぜひ、日常生活でも傾聴を実践してみてください。

あなたの株が爆上がりしますよ。

では、また。