介護士

介護士また議事録の作成か……

委員会の後に、ため息をついていませんか?

介護施設では感染対策委員会や身体廃止委員会など、たくさんの委員会の開催が義務付けられています。

そして、その都度作成が必要なのが議事録です。

後から見返しても、「何を決めたのか?」伝わらなかったり、「議事録作成に時間がかかる……」と、課題を抱えているのではないでしょうか。

実は、効率的でわかりやすい議事録には、いくつか重要なポイントがあるのです。

この記事では、介護施設での各種委員会における議事録の例文と、すぐに活用できるテンプレートをご紹介します。

最後まで読めば、次からの議事録作成がラクになりますよ。

では、さっそく見ていきましょう。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

介護施設における委員会の議事録

【介護施設における委員会の議事録】

身体拘束廃止委員会の議事録【例文3選】

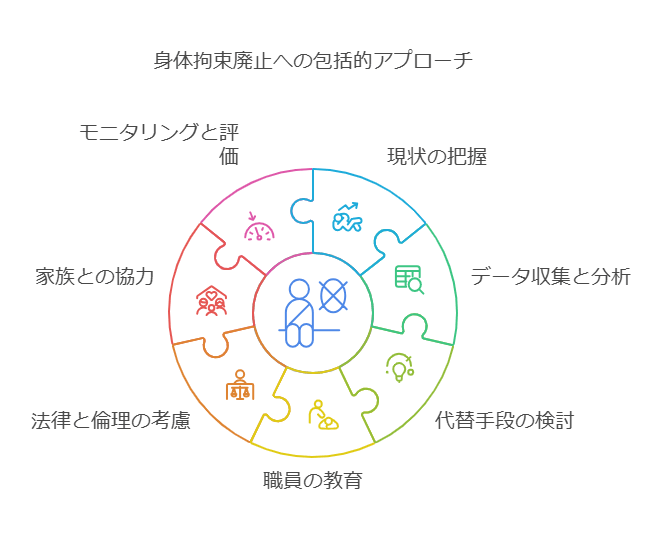

身体拘束廃止委員会は、利用者さんの尊厳を守りながら、安全に生活できる環境を提供することを目的としています。

身体拘束に関する現状の把握

- 身体拘束が行われている具体的な事例の報告と共有

- 身体拘束を行った背景や理由の分析

- 身体拘束の頻度や種類のデータ収集・分析

身体拘束廃止に向けた対策の検討

- 身体拘束を防ぐための代替手段の検討(例:見守りセンサーや福祉用具の活用)

- 転倒・事故防止のための施設環境の改善(例:床材変更、家具配置の工夫)

- 職員間での情報共有体制の強化(ケアカンファレンスの活用)

ケアプランの見直し

- 身体拘束の要因となる利用者さんの行動や背景の再評価

- 個別ケアプランの改善や新しい介護方法の導入

- 利用者のQOL(生活の質)向上を目指した具体策の提案

職員の教育・啓発

- 身体拘束の禁止に関する法律や倫理の再確認

- 身体拘束廃止に向けた研修計画の立案・実施

- 職員間での意識改革のための意見交換やディスカッション

利用者さんと家族への説明・理解促進

- 身体拘束を行わない方針について家族への説明

- 家族の不安や懸念に対する相談窓口の設置

- 利用者さんや家族との協力体制の構築

法令・ガイドラインの遵守状況確認

- 身体拘束に関する法令(例:介護保険法、虐待防止法)の確認と対応

- 厚生労働省のガイドラインに基づく取り組み状況の評価

事例検討と再発防止

- 身体拘束が発生した事例の具体的な原因分析と振り返り

- 再発防止のための具体策の策定と実施計画

- 他施設や専門家との連携による改善案の検討

モニタリングと評価

- 身体拘束廃止の取り組みの進捗状況の確認

- 定期的なモニタリング結果の評価

- 新たな課題が発生した場合の対応策の検討

その他

- 利用者さんの認知症状や行動障害に対する対応策の検討

- チームケアの強化(多職種連携によるサポート体制)

- 身体拘束に関する外部機関からの指摘事項への対応

例文1:新規入所者の身体制限検討

| 身体拘束廃止委員会:新規入所者の身体制限検討 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員3名、看護職員1名、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 新規入居者Aさん(85歳)の4ポイントチーク利用検討 【検討内容】 現状報告: ・入所後3日間で2回転倒あり ・夜間帯にベッドからの転落リスクが高い ・認知症による見当識障害あり 代替案の検討: ・低床ベッドへの変更 ・衝撃吸収マットの設置 ・2時間ごとの見守り強化 ・センサーマットの使用方法 【決定事項】 ・4点柵は使用せず、上記代替案をすべて実施 ・1週間の様子観察し、次回委員会で経過報告 |

例文2:身体拘束の解除検討

| 身体拘束廃止委員会:身体拘束の解除検討 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員2名、看護職員1名、生活相談員、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 Bさん(92歳)の車いすYベルト解除検討 【検討内容】 現状報告: ・3ヶ月間Yベルト使用継続中 ・座位保持機能が改善傾向 ・転倒への不安は残る 解除に向けた解決案: ・クッションの調整 ・座位保持訓練の継続(週3回) ・職員見守り体制の強化 ・段階的な解除(食事時のみ→活動時→終了日) 【決定事項】 ・来週より食事時のみYベルト解除開始 ・2週間経過観察後、活動時解除を検討 |

例文3:緊急時の身体拘束についての報告

| 身体拘束廃止委員会:緊急時の身体拘束についての報告 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員3名、看護職員1名、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・Cさん(88歳)の緊急時ミトン使用報告 ・再発防止策の検討 【検討内容】 状況報告: ・1/27深夜、点滴自己抜去の危険性により緊急使用 ・主治医、家族への報告済み 利用時間: ・1/27 23:00~1/28 6:00 今後の対応策: ・夜間の巡視頻度の増加 ・点滴実施時間の変更検討 ・家族への説明と同意書整備 ・緊急時対応マニュアルの見直し 【決定事項】 ・緊急時対応マニュアルに判断基準を書く ・次回委員会でマニュアル改訂案を検討 |

事故防止検討委員会の議事録【例文3選】

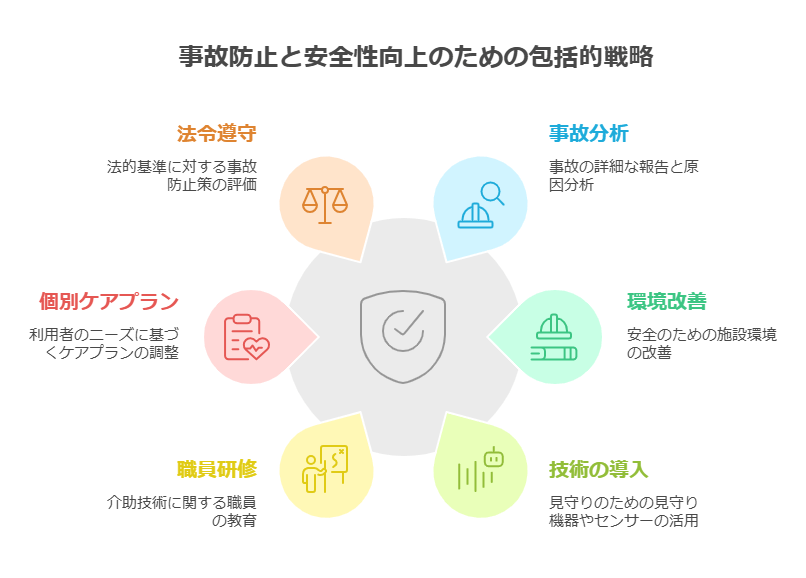

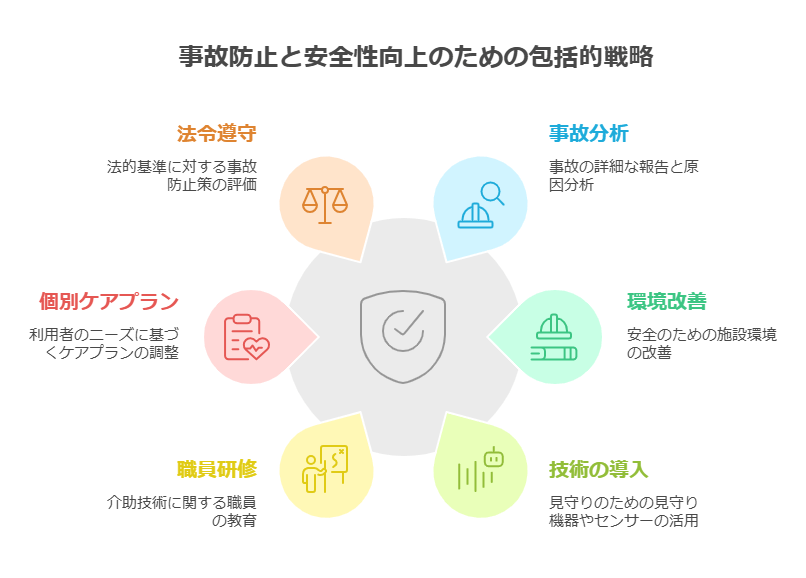

事故防止検討委員会では、利用者さんや職員の安全を守り、事故の発生を未然に防ぐために幅広い議題が話し合われます。

関連記事はこちら

事故発生状況の共有と分析

- 施設内で発生した事故の詳細な報告と原因分析

- 転倒、転落、誤薬、やけど、食事中の誤嚥などの事故状況の確認

- ヒヤリハット報告の収集と事例検討

事故防止対策の検討

- 転倒防止のための施設環境の改善(例:手すりの設置、床材変更)

- 移乗介助時の安全性向上のための方法検討

- 見守り機器やセンサーの活用と導入検討

- 食事中の誤嚥防止のための工夫(食事形態の調整、嚥下訓練の導入)

- 夜間の見守り体制の強化策

施設環境の安全確認

- 施設内の危険箇所の点検(例:段差、照明不足、ドアの開閉)

- 消防設備や避難経路の安全確認

- 定期的な設備点検の実施状況確認

職員の教育とスキル向上

- 事故防止に関する職員研修の計画と実施(例:介助技術、危険予知訓練)

- 新人職員向けの事故防止指導マニュアルの見直し

- ヒヤリハットの重要性についての啓発活動

利用者個別対応の検討

- 事故が発生しやすい利用者への個別対応策の検討

- 利用者の身体状況や認知機能に応じたケアプランの見直し

- 介護用具の選定や使用方法の最適化

事故発生時の対応体制

- 事故発生時の迅速な対応マニュアルの確認・更新

- 職員間の連携強化と情報共有体制の整備

- 事故発生後の家族への対応方法の確認

法令・規則の遵守状況確認

- 労働安全衛生法や介護保険法に基づく事故防止対策の評価

- 外部機関の監査結果を踏まえた改善策の検討

定期モニタリングと評価

- 事故防止策の効果測定と評価

- 事故発生件数や内容の定期的な見直し

- 事故防止計画の進捗状況確認

その他

- 夜間や早朝など特定の時間帯の事故防止策

- 外出や外部活動中の安全対策(例:車椅子使用時の安全管理)

- 多職種連携を活用した事故防止策の立案

- 家族や利用者の事故防止に関する意見収集と反映

例文1:転倒事故の分析と対策

| 事故防止検討委員会:転倒事故の分析と対策 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員3名、看護職員1名、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・12月の転倒事故分析 ・再発防止策の検討 【検討内容】 事故報告: ・12月の転倒事故:5件(前月比+2件) ・発生場所:居室3件、トイレ1件、廊下1件 ・時間帯:夜間3件、日中2件 対策: ・居室内の環境(床材の変更検討) ・夜間巡視の増加(2時間→1時間半) ・転倒リスクの高い利用者の見守り強化 ・職員研修の実施(2月予定) 【決定事項】 ・来月より夜間巡視距離の短縮開始 ・転倒予防研修を2/15に実施 |

例文2:誤薬事故の検討

| 事故防止検討委員会:誤薬事故の検討 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員2名、看護職員2名、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・誤薬事故(1/15発生)の検証 ・服薬管理体制の見直し 【検討内容】 事故概要: ・朝食後薬を別の利用者に誤配 ・発見後到着主治医に報告、指示を受ける ・双方利用者とも健康被害なし 改善策: ・ダブルチェック体制の強化 ・薬札の色分け導入 ・配薬手順のレビュー ・服薬介助マニュアルの改訂 【決定事項】 ・2月より新配薬システム導入 ・全職員対象の服薬研修実施 |

例文3:設備不良による事故の予防

| 事故防止検討委員会:設備不良による事故の予防 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員2名、設備管理者、事務長 |

| 内容 | 【議題】 ・浴室設備の不具合報告 ・予防的な修繕計画の検討 【検討内容】 現状報告: ・特殊浴槽の温度制御装置の動作不安定 ・シャワーチェアの劣化進行中 ・脱衣室の手すりのぐらつき 対策: ・特定浴槽の業者点検(2/5予定) ・シャワーチェア3台の更新 ・手すり全数の点検実施 ・定期点検表のレビュー 【決定事項】 ・2月中に設備の点検実施 ・修理計画の作成 |

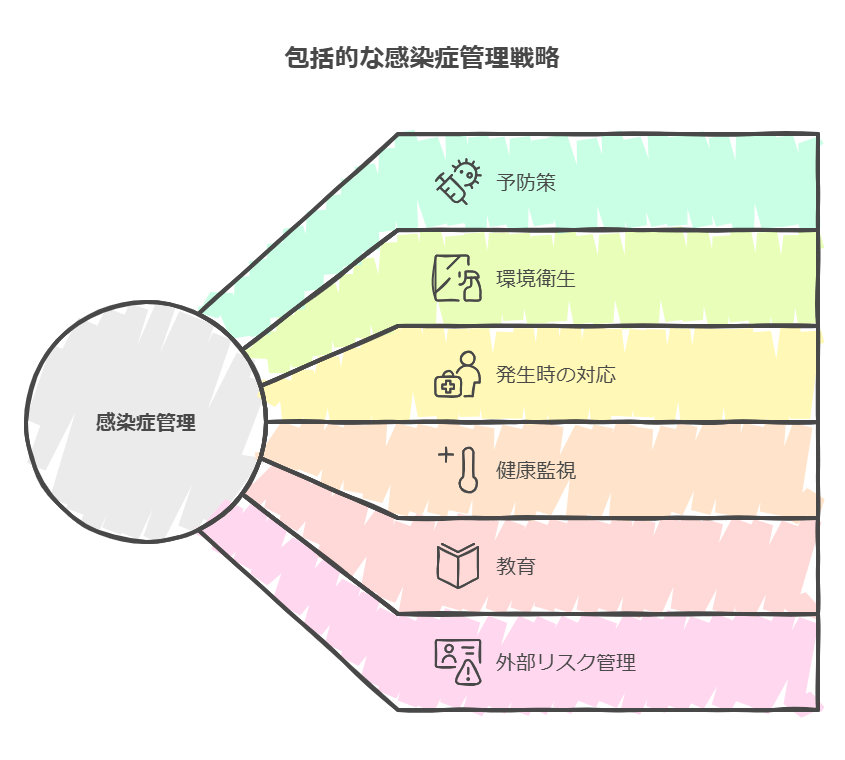

感染対策委員会の議事録【例文3選】

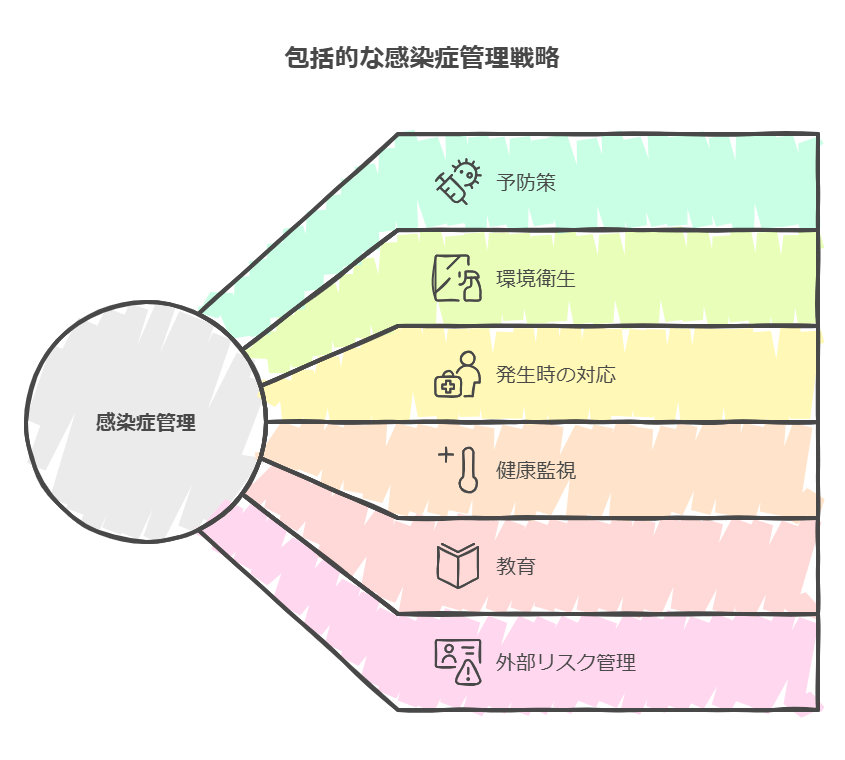

感染対策委員会では、利用者さんや職員の健康を守るため、感染症の予防や拡大防止を目的とした幅広い議題が話し合われます。

感染症予防対策の計画と実施

- 季節性インフルエンザの予防接種の計画・実施状況の確認

- 手洗い・手指消毒の徹底方法の見直し

- マスクや手袋など個人防護具(PPE)の適切な使用と在庫管理

- 感染経路別(接触、飛沫、空気)の予防策の見直し

- 換気の実施状況と施設内の空気清浄設備の点検

施設内環境の衛生管理

- 消毒作業の実施計画(共用部や手すり、ドアノブなどの重点消毒箇所)

- 清掃方法の見直しと職員への指導

- 感染リスクが高い場所(トイレ、浴室など)の衛生状態確認

- 衛生管理用品(消毒液、アルコールスプレーなど)の備蓄状況確認

感染症発生時の対応計画

- 感染症が発生した場合の対応フローの確認・更新

- 濃厚接触者の特定と対応策の検討

- 隔離スペースの準備と運用ルールの確認

- 利用者や職員への検査実施の基準と手順の明確化

職員・利用者の健康管理

- 職員と利用者さんの体調チェックの徹底(検温、症状の把握)

- 出勤基準(発熱や体調不良時の対応)の確認と周知

- 職員の健康診断や感染症スクリーニングの実施計画

- 利用者さんや職員の予防接種状況の把握と促進

感染症に関する教育・啓発

- 感染症予防に関する研修の実施(手洗い、正しいマスクの装着方法など)

- 感染症流行期における行動指針の周知

- 職員間の情報共有や感染リスクに対する意識向上策

外部からの感染リスク管理

- 来訪者(家族や業者)への対応ルールの確認(検温、マスク着用の徹底など)

- 物品搬入時の衛生管理の徹底

- 外出行事や面会の実施基準とリスク評価

感染症の監視と情報共有

- 感染症流行状況(地域や全国)の情報収集と共有

- 厚生労働省や保健所からの通知やガイドラインの確認と反映

- 過去の感染症発生事例からの学びの共有

モニタリングと評価

- 感染対策の実施状況のチェックと改善点の特定

- 利用者さんや職員からの意見・要望の反映

- 感染予防対策の目標設定と進捗状況の評価

その他

- 感染症流行期における人員配置の計画

- 非常時に備えた物資や薬品の備蓄状況の確認

- 感染症対策に関する外部機関との連携強化

例文1:インフルエンザ対策

| 感染対策委員会:インフルエンザ対策 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、介護職員2名、看護職員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・インフルエンザ発生状況 ・予防対策強化 【検討内容】 発生状況: ・利用者2名陽性(1/6発生) ・職員1名陽性(1/7発生) ・2階フロアに限局 対応策: ・2階フロアの新規面会制限(2週間) ・職員の健康チェック強化 ・マスク着用・手指消毒の徹底 ・予防投薬検討(施設医と協議) 【決定事項】 ・1/9より面会制限開始 ・毎日の検温を3回に増加 |

例文2:感染症マニュアル改訂

| 感染対策委員会:感染症マニュアル改訂 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、介護職員2名、看護職員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・感染症対策マニュアルの年次改訂 ・新規導入物品の検討 【検討内容】 マニュアル改訂点: ・新型コロナウイルス対応の更新 ・吐物処理手順の見直し ・個人防護具着脱手順の追加 導入物品: 1.新型非接触体温計(10台) 2.光触媒除菌装置(各フロア2台) 3.使い捨てガウン(年間使用量見直し) 【決定事項】 2月より改訂マニュアル運用開始 3月までに新規物品導入完了 |

例文3:ノロウイルス対策

| 感染対策委員会:ノロウイルス対策 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 14:00~15:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、栄養士、清掃担当者、介護職員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・冬季ノロウイルス予防対策 ・環境整備計画 【検討内容】 予防対策: ・調理従事者の健康管理強化 ・手洗い・消毒方法の再確認 ・嘔吐物処理研修の実施 環境整備: ・消毒薬の適正濃度確認 ・各所触れる場所の消毒強化 ・清掃方法の見直し ・加湿器の適正管理 【決定事項】 ・次週より調理従事者の検便検査実施 ・2/10に嘔吐物処理研修開催 |

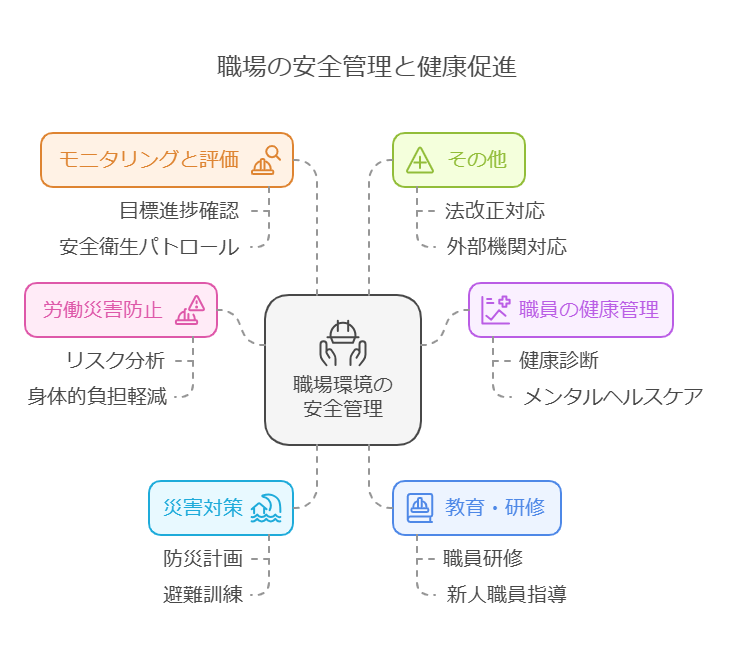

安全衛生委員会の議事録【例文3選】

安全衛生委員会では、職員と利用者さんの安全と健康を守るために幅広い内容が取り上げられます。

職場環境の安全管理

- 職場内の危険箇所の点検と改善(例:段差や滑りやすい床の対策)

- 照明や空調設備の適切な管理と点検

- 職場内の整理整頓状況の確認(5S活動などの推進)

- 機械や器具の安全使用状況と定期点検の実施

- 職員動線の見直しによる効率化と安全性向上

労働災害防止

- 転倒、転落、挟まれ事故などのリスク分析と防止策

- 職員の身体的負担軽減(例:適切な移乗介助技術の普及、福祉用具活用)

- ヒヤリハット報告の収集・分析と対策立案

- 労災が発生した場合の対応マニュアルの確認・更新

- 夜勤や長時間勤務による過労防止策

職員の健康管理

- 定期健康診断の結果に基づく健康管理策の検討

- メンタルヘルスケア(ストレスチェックや相談窓口設置)

- 職員の休憩時間や食事時間の確保

- 季節性感染症(インフルエンザ、熱中症など)への予防策

- 健康増進プログラムの検討(ウォーキングチャレンジなど)

災害対策

- 地震、火災、水害などの防災計画と避難訓練の実施状況確認

- 非常用備品(非常食、懐中電灯、医薬品など)の点検と補充

- 停電や断水時の対応手順確認

- 災害時の連絡体制の確認(職員間および利用者家族との連絡方法)

- 防災訓練の反省点と改善案の議論

教育・研修

- 安全衛生に関する職員研修計画の検討

- 新人職員への安全指導や現場教育の実施状況確認

- 安全衛生に関する啓発活動(ポスター掲示や注意喚起など)

- 危険予知トレーニング(KYT)の実施と効果測定

モニタリングと評価

- 安全衛生に関する目標の進捗状況確認

- 定期的な安全衛生パトロールの実施計画と結果報告

- 職場環境や健康管理に関する職員アンケートの実施と分析

- 過去の事故や災害対応の振り返りと改善策の検討

その他

- 法改正(労働安全衛生法など)に伴う対応策の確認

- 外部機関(労働基準監督署、保健所など)からの指摘事項への対応策検討

- 職員から寄せられた安全衛生に関する意見や要望の検討

- 職場の安全文化醸成に向けた取り組み(表彰制度など)の企画

例文1:職員の健康管理

| 安全衛生委員会:職員の健康管理 |

| 開催日時 | 2025年1月12日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長(衛生管理者)、看護主任、介護主任、職員代表2名 |

| 内容 | 【議題】 ・職員の健康診断結果分析 ・メンタルヘルス対策 【検討内容】 健康診断結果: ・受診率100% ・要精密検査15名(前年比-2名) ・高ストレス者3名(前年比+1名) 対策: ・要精密検査者の受診勧奨 ・産業医面談の実施(高ストレス者) ・腰痛予防体操の導入 ・休憩室の環境改善 【決定事項】 ・2月より腰痛予防体操開始 ・産業医面談を1月中に実施 |

例文2:作業環境改善

| 安全衛生委員会:作業環境改善 |

| 開催日時 | 2025年1月12日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長(衛生管理者)、看護主任、介護主任、職員代表2名、設備管理者 |

| 内容 | 【議題】 ・職場巡視結果報告 ・作業環境測定結果 【検討内容】 巡視結果: ・浴室の換気状況 ・介護機器の使用状況 ・照明設備の点検 ・休憩スペースの確保 改善計画: ・浴室換気扇の増設 ・LED照明への段階的交換 ・介護機器の使用研修 ・休憩室の分散配置 【決定事項】 ・3月までに換気扇工事完了 ・2月に介護機器研修実施 |

例文3:労働時間管理

| 安全衛生委員会:労働時間管理 |

| 開催日時 | 2025年1月12日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長(衛生管理者)、看護主任、介護主任、職員代表3名、労務担当者 |

| 内容 | 【議題】 ・時間外労働の状況 ・有給休暇取得促進 【検討内容】 労働時間分析: ・月平均残業時間:15時間 ・36協定超過者:0名 ・有給休暇取得率:65% 改善策: ・勤務シフトの見直し ・業務効率化の推進 ・年次有給休暇計画表の作成 ・ノー残業デーの設定 【決定事項】 ・2月よりノー残業デー(水曜)開始 ・有給休暇計画表の運用開始 |

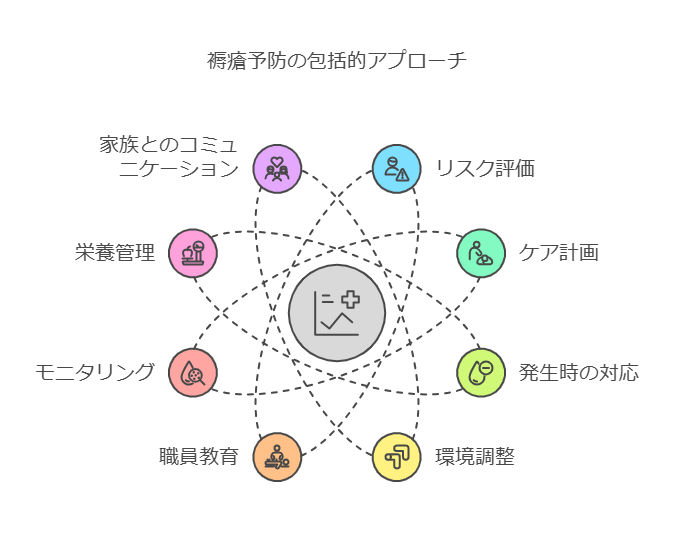

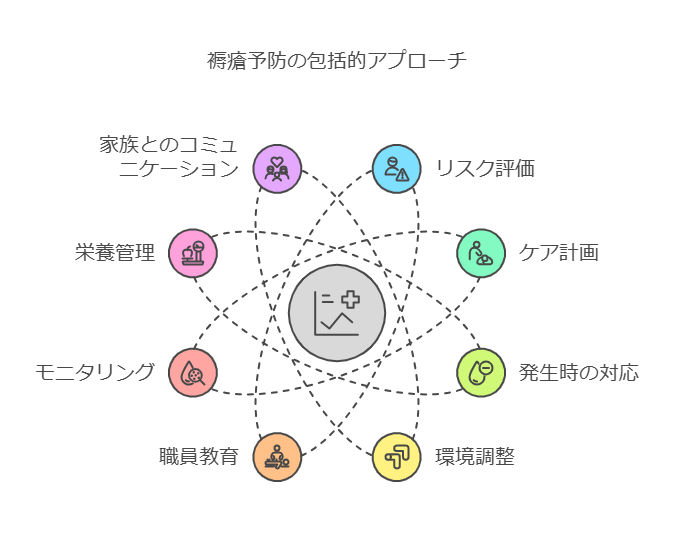

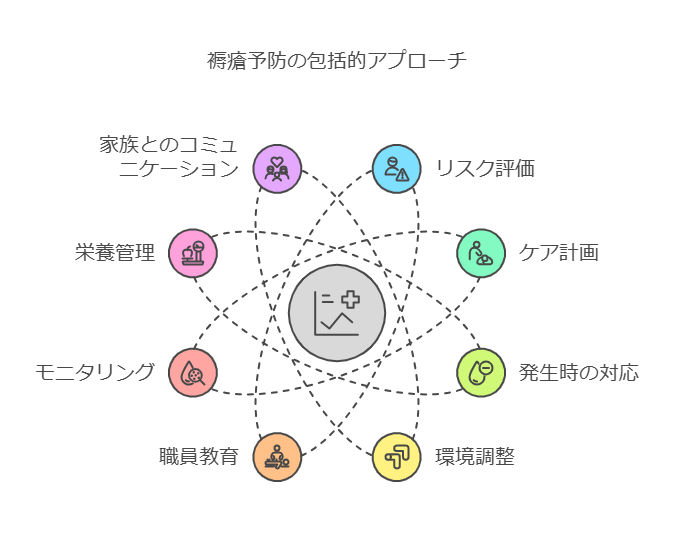

褥瘡予防対策委員会の議事録【例文3選】

褥瘡予防対策委員会では、褥瘡(じょくそう)の発生を防ぎ、利用者の健康と快適な生活を守るために具体的な対策を話し合います。

利用者さんの状況把握とリスク評価

- 褥瘡リスクが高い利用者さんのリストアップと状況の確認

- 利用者さんの体位変換の頻度や実施状況の評価

- スキンチェック結果の共有と新たな褥瘡の早期発見

褥瘡予防のケア計画

- 体位変換スケジュールの見直しと改善案の策定

- マットレスやクッションなどの福祉用具の選定と適切な使用方法

- 保湿剤やスキンケア製品の活用方法の確認

- 栄養状態改善を目的とした食事内容や水分摂取の見直し

褥瘡発生時の対応

- 褥瘡発生時のケア手順と治療計画の確認・更新

- 医療機関との連携による褥瘡ケアの適切化(訪問看護や医師の指示の共有)

- ドレッシング材や医療用保湿剤の使用方法と適切な選択

環境整備と器具の活用

- ベッドポジション(ギャッジアップや角度)の確認と調整方法

- リネン(シーツ、カバー類)の交換頻度と清潔保持の徹底

- 施設内での湿度や温度管理による皮膚状態への影響対策

職員の教育と技術向上

- 褥瘡予防に関する研修の実施(例:スキンケア、体圧分散の技術)

- 職員間での情報共有と実施内容の統一(ケアのばらつき防止)

- 褥瘡ケアプランを職員が理解しやすくする工夫

褥瘡予防のモニタリングと評価

- 褥瘡発生率や発生件数の定期的なモニタリング

- ヒヤリハットや褥瘡発生事例の振り返りと原因分析

- 予防対策の実施状況と効果の評価(改善案の検討)

栄養状態と全身管理

- 利用者さんの栄養状態のチェック(アルブミン値や体重の推移など)

- 必要に応じた栄養補助食品の導入や栄養士との連携強化

- 脱水症予防のための水分補給方法の検討

利用者さんや家族への情報共有

- 家族への褥瘡予防の取り組みの説明と協力依頼

- 利用者さん自身が行えるスキンケアやポジショニングの啓発

- 家族や利用者さんからの意見や要望を取り入れたケアの見直し

褥瘡予防に関連する新情報や技術の導入

- 新しい体圧分散用具やケア方法の調査と導入検討

- 褥瘡予防に関する外部研修やセミナーへの参加報告

- 他施設での成功事例や取り組み内容の共有

その他

- 定期的な体位変換記録のフォーマットや方法の改善

- 外部機関(訪問看護師、皮膚科医など)との連携強化策

- 法令やガイドラインに基づいた褥瘡対策の見直し

例文1:新規褥瘡発生者についての検討

| 褥瘡予防対策委員会:新規褥瘡発生者についての検討 |

| 開催日時 | 2025年1月12日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、看護職員2名、介護職員2名、管理栄養士、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・新規褥瘡発生者(Aさん)の状況確認 ・ケア方法の検討 【検討内容】 発生状況: ・仙骨部 ・発生要因:発熱による低栄養、体動低下 ・現在のケア内容確認 対応策: ・体位変換間隔の見直し(2時間→90分) ・エアマットレスの変更 ・栄養補助食品の追加 ・関節可動域訓練の実施 【決定事項】 ・明日より新ケア計画開始 ・1週間後に評価実施 |

例文2:定期評価

| 褥瘡予防対策委員会:定期評価 |

| 開催日時 | 2025年1月20日 15:30~16:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、看護職員2名、介護職員2名、管理栄養士、理学療法士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・褥瘡保有者の経過確認 ・予防対策の評価 【検討内容】 褥瘡保有者状況: ・要治療者:2名(前月比-1名) ・治癒者:1名 ・新規発生:0名 予防対策評価: ・体圧分散マットレスの使用状況 ・栄養状態の確認 ・体位変換実施状況 ・スキンケア方法の統一 【決定事項】 ・マットレス選定基準の見直し ・スキンケアマニュアルの改訂 |

例文3:予防計画の策定

| 褥瘡予防対策委員会:予防計画の策定 |

| 開催日時 | 2025年1月20日 15:30~16:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、看護主任、介護主任、看護職員2名、介護職員2名、管理栄養士、介護支援専門員 |

| 内容 | 【議題】 ・年間予防計画の策定 ・職員研修計画 【検討内容】 年間計画: ・リスクアセスメント方法の見直し ・体圧分散用具の整備計画 ・記録様式の改定 ・評価指標の設定 研修計画: ・基礎知識研修(年2回) ・ポジショニング実技(年4回) ・アセスメント演習(年2回) ・事例検討会(年2回) 【決定事項】 ・4月より新アセスメント表導入 ・第1回研修を2月に実施 |

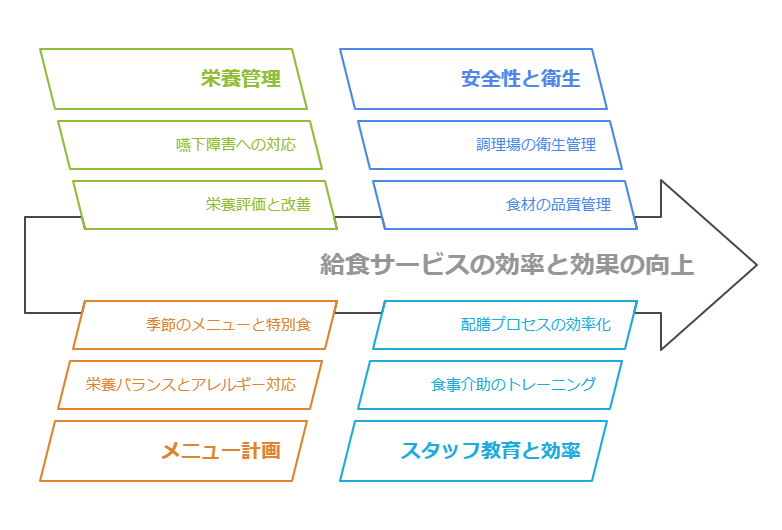

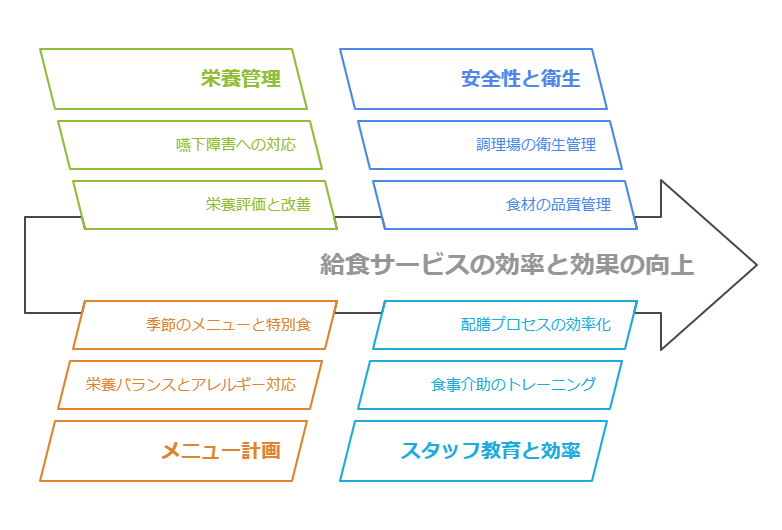

給食・栄養管理委員会の議事録【例文3選】

給食・栄養管理委員会では、利用者さんの健康や満足度を向上させるために、食事や栄養管理に関する議題について話し合われます。

利用者さんの栄養状態の把握と改善

- 利用者さんの栄養状態の評価(体重、BMI、アルブミン値など)

- 栄養状態が低下している利用者への個別対応策の検討

- 嚥下障害のある利用者への適切な食事形態の提供方法

- 脱水症予防のための水分補給方法の工夫

献立の作成と改善

- 利用者さんの嗜好や食事アンケートを反映した献立の検討

- 栄養バランスを考慮したメニューの作成(タンパク質、ビタミン、塩分など)

- 季節感のあるメニューや行事食の企画

- アレルギーや疾患(糖尿病、腎疾患など)に対応した特別食の提供方法

給食の安全性と衛生管理

- 調理場の衛生管理状況(手洗いや清掃、消毒の徹底)の確認

- 食材の品質管理(賞味期限、産地、安全性)のチェック

- 食中毒防止対策の実施状況の確認

- 配膳時や食器洗浄時の衛生管理の見直し

利用者の食事満足度向上

- 利用者さんからの食事に関する意見や要望の収集と改善策の検討

- 食事量や味付けに対するフィードバックの分析

- 見た目や盛り付けに工夫を加えた食事の提供方法の検討

食事提供の効率化

- 配膳・下膳作業の効率化と安全性の向上

- 配膳時の食事温度管理(温かいものは温かく、冷たいものは冷たく)の確認

- 配食サービスの時間や手順の見直し

職員と利用者への食育活動

- 食事が健康に与える影響に関する職員や利用者への啓発活動

- 嚥下障害に関する知識や対応方法の職員教育

- 健康的な食生活に関する家族向けの情報提供

食材調達とコスト管理

- 食材の調達方法や仕入れ先の見直し(地産地消の推進など)

- 給食費用の見直しとコスト削減策の検討

- 無駄のない食材利用(フードロスの削減)

嚥下・食事介助に関する取り組み

- 嚥下訓練を必要とする利用者への支援方法

- 食事介助が必要な利用者への適切な介助方法の確認

- ペースト食やソフト食などの食事形態の調整と提供方法

イベントや行事食の企画

- 季節ごとの行事に合わせた特別メニューの検討

- 誕生日や記念日の特別食の提供方法

- 食事を通じた地域交流イベント(例:地元食材を使ったメニュー)

モニタリングと評価

- 利用者の摂取量の記録と分析(食べ残しの有無や原因の把握)

- 栄養管理計画の進捗状況と達成度の評価

- 過去の給食メニューに対する評価を反映した改善策の検討

その他

- 新しい調理機器や調味料の導入検討

- 高齢者の食事に適した新しい調理法や技術の情報収集

- 調理スタッフや管理栄養士との連携強化

例文1:栄養ケアマネジメント評価

| 給食・栄養管理委員会:栄養ケアマネジメント評価 |

| 開催日時 | 2025年1月8日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、管理栄養士、看護主任、介護主任、調理師長、介護職員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・入所者の栄養状態評価 ・低栄養リスク者への対応 【検討内容】 栄養評価結果: ・低栄養リスク高:5名(前月比+1名) ・低栄養リスク中:8名(前月比-1名) ・体重減少者:3名 改善策: ・高リスク者への栄養補助食品追加 ・食事形態の個別調整 ・食事摂取量観察強化 ・嗜好調査の実施 【決定事項】 ・補助食品の種類変更 ・2月に嗜好調査実施 |

例文2:食事提供体制

| 給食・栄養管理委員会:食事提供体制 |

| 開催日時 | 2025年1月8日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、管理栄養士、看護主任、介護主任、調理師長、調理員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・調理工程の見直し ・新メニュー検討 【検討内容】 現状分析: ・適温での提供状況 ・調理時間の効率 ・食材の使用状況 ・残食量の傾向 改善計画: ・温冷配膳車の導入 ・作業工程表の改訂 ・季節メニューの開発 ・食材発注方法の見直し 【決定事項】 ・3月より新配膳車運用開始 ・春季メニューの試作実施 |

例文3:衛生管理

| 給食・栄養管理委員会:食事提供体制 |

| 開催日時 | 2025年1月30日 13:30~14:30 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、管理栄養士、看護主任、介護主任、調理師長、調理員2名 |

| 内容 | 【議題】 ・厨房の衛生管理状況 ・調理従事者の健康管理 【検討内容】 衛生検査結果: ・細菌検査(問題なし) ・手洗いチェック実施 ・冷蔵庫温度管理状況 ・食材保管状況 改善対策: ・手洗い設備の更新 ・保存食の保管方法見直し ・衛生教育の実施計画 ・記録様式の改訂 【決定事項】 ・2月に衛生研修実施 ・新記録様式の運用開始 |

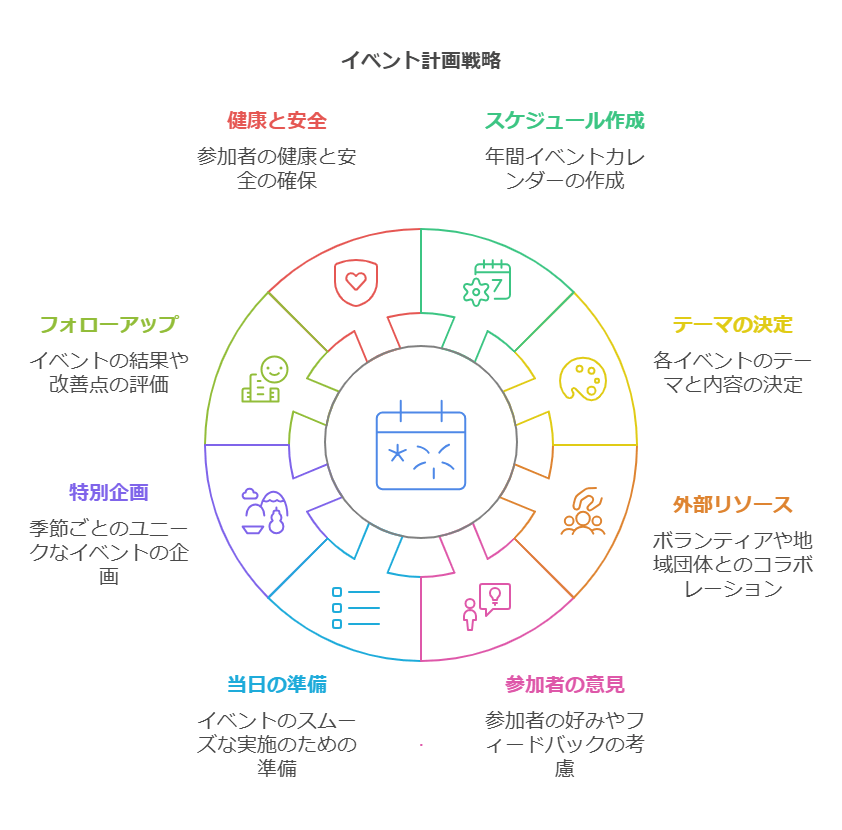

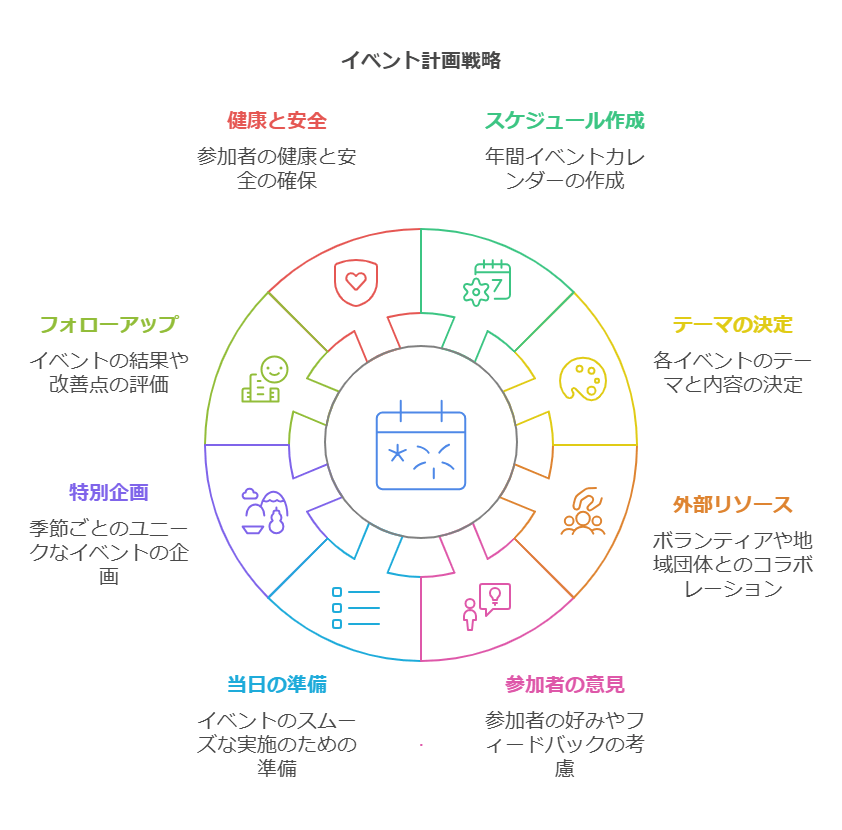

イベント委員会の議事録【例文3選】

イベント委員会では、利用者さんが楽しく充実した生活を送れるよう、さまざまな行事や活動について話し合います。

年間イベントスケジュールの企画

- 年間を通したイベントスケジュールの作成と確認

- 季節行事(花見、夏祭り、クリスマス会など)の開催計画

- 利用者さんのお誕生会の行事企画

イベントの具体的な内容の検討

- イベントごとのテーマや内容の決定

- レクリエーション活動の種類や進行プランの立案

- 利用者参加型のアクティビティ(ゲーム、手芸、カラオケなど)の企画

外部リソースの活用

- 外部ボランティア団体や地域住民の参加依頼方法

- 地域の学校や団体とのコラボレーションイベントの検討

- 外部講師(音楽療法士、手工芸講師など)の招待計画

利用者さんの意向の反映

- 利用者さんからのイベントに関する意見や希望の収集

- 過去のイベントの参加率や満足度の振り返り

- 利用者個々の趣味嗜好に合った企画の検討

行事当日の準備と進行

- 会場のレイアウトや装飾の準備計画

- 当日の役割分担(司会進行、案内、見守りなど)の決定

- イベント中の安全対策(転倒防止、緊急時対応)

季節や行事に合わせた特別企画

- 季節の食材を使った料理イベントやおやつ作り体験

- 季節ごとの装飾を利用者さんと一緒に作る活動

- 花火大会、紅葉狩りなどの外出行事計画

イベント後のフォローアップ

- イベントの感想やフィードバックの収集

- 改善点や次回イベントへの課題の共有

- 活動記録の作成(写真や動画の整理、アルバム作り)

利用者さんの健康や安全の考慮

- 長時間のイベントが体力的に負担にならないかの検討

- 食事や水分補給のタイミングの調整

- 屋外イベント時の熱中症や寒さ対策

コスト管理と予算の確認

- イベントごとの必要経費の計算と予算配分

- コスト削減のための材料や物資の調達方法

- 地域の寄付や助成金の活用方法

地域との連携強化

- 地域住民との交流を目的としたイベント企画

- 地域のお祭りやイベントへの利用者参加方法の検討

- 地元商店街や企業との協賛活動の可能性

その他

- 急なスケジュール変更や中止時の対応策

- 雨天時や悪天候時の代替プランの検討

- 新しいレクリエーションやイベントアイデアの収集

例文1:季節行事の計画

| イベント委員会:季節行事の計画 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 10:00~11:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、生活相談員、介護職員3名、看護職員1名、管理栄養士 |

| 内容 | 【議題】 ・節分行事の実施計画 ・ひな祭り行事の企画 【検討内容】 節分行事(2/3): ・時間:14:00~15:30 ・場所:1階ホール ・内容:豆まき、演芸会 ・必要物品:豆、升、鬼の面 ひな祭り行事(3/3): ・各フロアひな人形設置 ・お茶会の開催 ・ボランティアによる琴の演奏 ・記念撮影会 【決定事項】 ・1/25までに物品準備完了 ・ボランティア依頼を今週中に実施 |

例文2:夏祭り企画

| イベント委員会:季節行事の計画 |

| 開催日時 | 2025年1月15日 10:00~11:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、生活相談員、介護職員4名、ボランティア代表 |

| 内容 | 【議題】 ・夏祭りの企画案検討 ・地域連携について 【検討内容】 開催概要: ・日時:7/20 16:00~19:00 ・場所:施設駐車場 ・参加予定:利用者80名、家族100名 ・地域住民50名想定 企画内容: ・盆踊り(地域サークル協力) ・模擬店(職員運営) ・太鼓演奏(地域中学校) ・スイカ割り大会 【決定事項】 ・3月より各団体へ協力依頼開始 ・次回委員会で予算案検討 |

例文3:クリスマス会実施報告

| イベント委員会:クリスマス会実施報告 |

| 開催日時 | 2025年1月29日 10:00~11:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、生活相談員、介護職員3名、看護職員1名 |

| 内容 | 【議題】 ・クリスマス会の振り返り ・次年度行事予定 【検討内容】 実施報告: ・参加者:利用者75名、家族30名 ・プログラム進行状況 ・事故・体調不良者なし ・アンケート結果 改善点: ・会場レイアウトの見直し ・タイムスケジュールの調整 ・飾り付けの早期開始 ・記録写真の撮影方法 【決定事項】 ・次年度年間行事予定表の作成 ・改善点を次回行事に反映 |

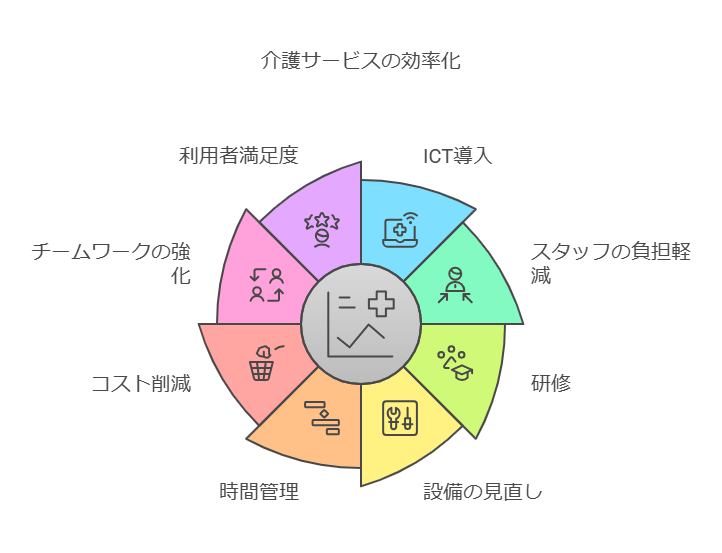

生産性向上委員会の議事録【例文3選】

生産性向上委員会では、業務効率を高め、職員の負担軽減や施設全体のサービス向上を図るための議題を話し合います。

業務効率化の検討

- 業務フロー全体の見直しとボトルネックの特定

- 業務の無駄や重複作業の洗い出し

- タスクの標準化や簡略化の提案

ICT導入・デジタル化

- ケア記録や業務記録の電子化とシステムの導入検討

- コミュニケーションツール(チャット、スケジュール共有アプリ)の活用方法

- AIやロボット技術を利用した介護支援(例:移乗支援機器、見守りシステム)

職員の業務負担軽減

- 夜勤やシフト業務の負担軽減策の検討

- スタッフ間での業務分担の見直し(役割分担の明確化)

- 休憩時間や労働時間の適正化

研修・スキルアップ

- 職員のスキル向上による作業効率化のための研修内容の検討

- 業務改善のための勉強会や事例共有会の開催

- 他施設での成功事例や取り組みの情報収集と共有

設備や備品の見直し

- 施設内の動線改善や配置換えによる効率向上

- 福祉用具や備品の選定・導入による作業負担の軽減

- 機器の保守点検や更新計画の策定

記録業務の改善

- 記録や報告書の書式統一と簡素化

- 記録業務の時間短縮のための具体策(音声入力の活用など)

- 書類のデジタル化による紙資源削減

時間管理の最適化

- 会議やミーティングの時間短縮方法の検討

- スケジュール管理の見直しと効率的な業務配置

- タスク優先順位の設定と明確化

利用者満足度向上

- 利用者対応時間を確保するための業務削減策の検討

- 利用者アンケート結果を基にした業務内容の調整

- 利用者目線でのサービス提供方法の改善

コスト削減

- 消耗品やエネルギー使用量の削減方法の検討

- 外注業務や委託費用の見直し

- 無駄をなくした施設運営の提案(フードロス削減など)

チームワークの強化

- スタッフ間の情報共有の効率化(例:交代時の引き継ぎ方法の改善)

- チーム内でのコミュニケーションを円滑にするための工夫

- 職場内の雰囲気改善やモチベーション向上策の検討

業務改善のモニタリング

- 実施済みの改善策の効果測定とフィードバック

- 定期的な業務改善会議の開催と進捗確認

- ヒヤリハット事例からの改善案の抽出

新しい取り組みの検討

- 新しい介護手法やプログラムの試験導入

- 他業界の成功事例を活かした効率化のアイデア収集

- 職員からの改善提案の募集と実現可能性の検討

その他

- 業務効率化と利用者満足度向上の両立方法

- 環境に優しい業務運営(エコロジーの観点を含む)

- 生産性向上に寄与する補助金や助成金の活用検討

例文1:業務改善提案

| 生産性向上委員会:業務改善提案 |

| 開催日時 | 2025年1月13日 16:00~17:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員3名、事務長、システム担当者 |

| 内容 | 【議題】 ・記録業務の効率化 ・ICT機器導入検討 【検討内容】 現状分析: ・介護記録に1人あたり60分/日 ・申し送りに30分/回 ・重複記録の存在 ・手書き記録による転記作業 改善案: ・タブレット端末導入(20台) ・介護記録ソフト変更 ・申し送り方法の電子化 ・記録様式の統一 【決定事項】 ・4月よりタブレット試験導入 ・2月に職員研修実施予定 |

例文2:労働時間管理

| 生産性向上委員会:労働時間管理 |

| 開催日時 | 2025年1月20日 16:00~17:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員2名、労務担当者 |

| 内容 | 【議題】 ・業務別時間分析 ・シフト体制のレビュー 【検討内容】 時間分析結果: ・食事介助:3時間/日 ・入浴介助:2.5時間/日 ・記録業務:1時間/日 ・移動介助:1.5時間/日 改善策: ・食事時間帯の人員構成の見直し ・入浴順序の最適化 ・効率的な動線の確保 ・休憩時間の確実な取得 【決定事項】 ・3月より新シフト体制開始 ・業務マニュアルの改訂版 |

例文3:介護機器の活用

| 生産性向上委員会:介護機器の活用 |

| 開催日時 | 2025年1月20日 16:00~17:00 |

| 開催場所 | 特別養護老人ホーム○○苑会議室 |

| 議事録作成者 | 〇〇(作成者氏名) |

| 出席者 | 施設長、介護主任、看護主任、介護職員3名、理学療法士、機器メーカー担当者 |

| 内容 | 【議題】 ・介護ロボット導入計画 ・既存機器の活用状況 【検討内容】 導入検討機器: ・見守りセンサー(15台) ・移乗支援ロボット(2台) ・コミュニケーションロボット(3台) ・排泄予測システム(1式) ・活用計画: 段階的なスケジュール導入 ・使用手順の標準化 ・効果測定方法の確立 ・メンテナンス体制の整備 【決定事項】 ・見守りセンサーを優先導入 ・2月に機器操作研修実施 |

わかりやすい議事録の書き方:ポイントを解説

議事録を作成する際の重要なポイントを解説します。

わかりやすい議事録を作成するために、次のことを意識しましょう。

1. 基本情報の記載

【必須項目】

- 会議の基本事項

- 会議名(例:「第3回感染対策委員会」)

- 開催日時(例:「2025年1月15日 14:00~15:30」)

- 開催場所(例:「2階会議室A」)

- 記録者名

【出席者情報】

- 参加者の記載方法

- 役職・氏名を確信(例:「施設長 山田太郎」)

- 外部参加者の所属も記載

- 欠席者とその理由も記載

- 途中入退室があった場合はその時間も

2. 構成と形式

【基本構造】

- 議題の明確化

- 報告事項(例:「1. 「当面議事録の確認」)

- 審議事項(例:「2. 「新規感染対策マニュアルの検討」)

- その他(例:「3. 次回日程調整」)

【効果的な書式】

- 見やすい形式

- 正しい意味レベルの使い方

- 箇条書きの活用

- 表組みの使い方(データ比較など)

- 余白の確保

3. 内容の記載方法

【議論の記録】

発言の記載例

施設長より

・感染対策の現状についての説明

・新規マニュアルの必要性を提起

看護主任より

・現場での具体的な課題を報告

・改善案を3点提起

【重要ポイントの協調】

決定事項の明確な記載

【決定事項】

1.新マニュアルを承認

2.作成期限:2025年3月末

3.担当:感染対策チーム

4. 実践的なテクニック

【効果的な記録方法】

- 会議中の記録

- テンプレートの準備

- メモ

- タイムスタンプの記入

- 重要な発言の要点把握

【記録の整理】

- 会議後の作業

- 24時間以内の清書

- 参加者への確認依頼

- 修正された意見の反映

- 最終版の承認取得

5.フォローアップ項目

【次回のアクセス】

課題の明確化

【次回までの課題】

1.〇〇マニュアルのたたき台作成(担当:△△)

2.✕✕データの収集(担当:△△)

期限:次回会議まで

【進捗管理】

- 実施状況の確認方法

- チェックリストの作成

- 中間報告の実施

- 担当者との連絡体制

6. 保管と活用

【文書管理】

- 効率的な保存

- ファイル名規則(例:「20250115_感染対策委員会議事録_第3回」)

- 保存場所の統一

- バックアップの作成

【活用方法】

- 情報の共有

- 関係者への配布

- 必要に応じた概要版作成

- 重要な事項の周知方法

7. 議事録の品質向上

【改善のポイント】

- 見る

- フォーマットの更新

- 記載内容の充実

- わかりやすさの向上

- フィードバックの収集

【効果的な活用】

- PDCAサイクル

- 決定事項の実施状況確認

- 課題の継続的な管理

- 成果の評価

- 改善点の特定

まとめ

今回は「介護施設における委員会の議事録」について解説しました。

例文を参考に作成すれば、わかりやすい議事録が完成するでしょう。

介護施設の委員会は次のとおり。

【介護施設における委員会の議事録】

また、次のポイントを抑えると、よりわかりやすい議事録になります。

委員会の議事録に戸惑ったら、いつでもこの記事に戻ってきてください。

ブックマークをしておけば、いつでも見返すことができますよ。

勉強熱心なあなたにオススメの記事

【裏技】介護現場でChatGPTを活用する方法7選|メリットとデメリットも解説

【完全攻略】介護記録の書き方|現役介護士がうまく書くコツと例文を紹介

介護施設の業務改善をする方法「PDCAサイクル」と「OODAループ」がポイント!

あなたの活躍を祈っております。

では、また。

コメント