「今年の夏祭り、どうしよう…」

毎年恒例の夏祭り。

でも、マンネリ化していたり、準備が大変だったり、何より安全面が心配だったり。

頭を悩ませている介護職の仲間は、きっと少なくないはずです。

だからこそ、この記事では、単なる出し物のアイデア紹介だけでは終わりません。

現場のリアルな視点から、企画の立て方、安全対策、そして何より「入居者さんとスタッフ、みんなが心から楽しめる夏祭り」にするための秘訣を、あますところなくお伝えします。

- 介護施設の夏祭りの出し物20選

- 予算別の夏祭りプラン

- 夏祭り成功のためのチェックリスト

- スタッフ、ボランティア、家族の巻き込み方

- 雨天・猛暑・感染拡大時の代替えプラン

この夏、あなたの施設が最高の笑顔で溢れるように。

さあ、一緒に最高の夏祭りを創り上げていきましょう!

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士です。

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

詳しくはトップページのプロフィールに記載

介護施設の夏祭りおすすめ出し物20選|王道から最新トレンドまで

では、さっそく、具体的な出し物のアイデアを見ていきましょう。

定番から、ちょっと変わったものまで、幅広く紹介します。

焼きそば・たこ焼きなど “屋台フード” 5選

夏祭りの屋台フードは、単にお腹を満たすだけのものではありません。

調理の音、食欲をそそる香り、そして「選ぶ楽しみ」。

これらすべてが、入居者さんの五感を刺激し、心を動かす大切な要素になります。

1. 焼きそば:永遠の定番を、最高に安全に

みんな大好き焼きそば。でも、麺の長さや具材の硬さは、誤嚥(ごえん)のリスクと隣り合わせです。だからこそ、ぼくたちの工夫が光ります。

- 【嚥下(えんげ)への配慮】:「刻む」の一歩先へ

- 麺は1~2cmにカット:調理の段階で、ヘラやハサミを使って麺を短くカットしておくのが基本です。これにより、すする力が弱い方でも安全に食べられます。

- ソフト食・ミキサー食への展開:刻み食の方には、具材も細かく刻んだ「刻み焼きそば」を。ミキサー食の方には、ただミキサーにかけるだけでなく、だし汁やソースを加えて風味を調整し、とろみ剤で飲み込みやすい固さに調整した「焼きそば風ムース」を提供します。

見た目も大切なので、ソースやマヨネーズ、青のり(粉末)で模様を描くと、食欲がぐっと湧きますよ。

- 麺は1~2cmにカット:調理の段階で、ヘラやハサミを使って麺を短くカットしておくのが基本です。これにより、すする力が弱い方でも安全に食べられます。

- 【食材の工夫】:主役は「柔らかさ」

- 肉は「豚ひき肉」に:バラ肉やこま切れ肉は、硬くて噛み切りにくいことがあります。豚ひき肉を使えば、柔らかく、麺とよく絡んで一体感が出ます。

- 野菜は「くたくた」に:キャベツや人参は、一度蒸したり、別で柔らかく茹でてから炒めたりすると、驚くほど食べやすくなります。

- 肉は「豚ひき肉」に:バラ肉やこま切れ肉は、硬くて噛み切りにくいことがあります。豚ひき肉を使えば、柔らかく、麺とよく絡んで一体感が出ます。

- 【演出のポイント】:ライブ感が一番のごちそう

- 鉄板やホットプレートは、安全な距離を保ちつつ、入居者さんから見える場所に設置しましょう。「ジュージュー」という音と立ち上るソースの香りは、最高の食欲増進剤です。

「〇〇さんのために焼いてますよー!」なんて声をかけると、特別感が生まれて、さらに喜んでいただけます。

- 鉄板やホットプレートは、安全な距離を保ちつつ、入居者さんから見える場所に設置しましょう。「ジュージュー」という音と立ち上るソースの香りは、最高の食欲増進剤です。

2. たこ焼き:「タコなし」が、愛情の証

たこ焼きの最大の難関は、言うまでもなく「タコ」。

弾力があり、噛み切りにくいため、高齢者にとっては非常にリスクの高い食材です。

だからぼくたちは、愛情たっぷりの「アレンジたこ焼き」を考えます。

- 【具材のアイデア】:タコ以上の名脇役たち

- ウインナー:皮なしタイプを小さく切って入れれば、柔らかくて旨味もたっぷり。

- チーズ:熱でとろけるプロセスチーズは、食感も味も大人気です。

- ツナマヨ:子どもから大人まで好きな鉄板の組み合わせ。

- コーン:彩りも良く、甘みがアクセントになります。

- かまぼこ:はんぺんや柔らかいかまぼこも、意外な名脇役になります。

- 【安全への配慮】:「熱さ」と「喉ごし」

- 温度チェックは念入りに:たこ焼きは中が非常に熱い。提供前に一つを割り、中の温度を必ず確認しましょう。「フーフーしてからどうぞ」の一言が、事故を防ぎます。

- 鰹節(かつおぶし)と青のり:口の中に貼り付きやすいので、苦手な方もいます。ソースとマヨネーズだけでも十分美味しいですし、粉末状の「粉がつお」を少量使うのも手です。

- 温度チェックは念入りに:たこ焼きは中が非常に熱い。提供前に一つを割り、中の温度を必ず確認しましょう。「フーフーしてからどうぞ」の一言が、事故を防ぎます。

3. フランクフルト:持ちやすさより、食べやすさ

棒に刺さったフランクフルトは、見た目はお祭り感満点ですが、そのまま提供するのは危険です。

喉を突くリスクや、落としてしまう可能性も考えられます。

- 【提供方法の工夫】:「棒」からの卒業

- カップで提供:棒から外し、食べやすい輪切りにして、紙コップに入れて渡すのが最も安全です。フォークや爪楊枝を添えましょう。

- 切れ込みで柔らかく:焼く前にタコさんウインナーのように切れ込みを入れると、噛み切りやすくなります。皮が硬い場合は、皮なしのウインナーを選びましょう。

- カップで提供:棒から外し、食べやすい輪切りにして、紙コップに入れて渡すのが最も安全です。フォークや爪楊枝を添えましょう。

4. かき氷:涼しさの裏にある「リスク」を知る

夏の風物詩、かき氷。

しかし、急激に体を冷やすこと、そしてシロップがむせの原因になることも。冷たすぎる刺激が不快感に繋がる方もいます。

- 【嚥下への配慮】:介護施設の夏祭りの「常識」

- 「とろみシロップ」を用意:これは絶対におすすめしたい工夫です。市販のシロップに「とろみ調整食品」を混ぜるだけ。こうすることで、液体が気管に入ってしまう誤嚥を防ぎ、むせることなく安全に楽しめます。

- 少量提供を心がける:大きなカップではなく、お猪口(ちょこ)のような小さな器で提供し、「おかわりどうぞ」のスタイルにすると、体の冷えすぎを防げます。温かい麦茶をセットで提供するのも、プロの配慮ですね。

- 「とろみシロップ」を用意:これは絶対におすすめしたい工夫です。市販のシロップに「とろみ調整食品」を混ぜるだけ。こうすることで、液体が気管に入ってしまう誤嚥を防ぎ、むせることなく安全に楽しめます。

5. わたあめ:体験こそが、最高の思い出

一見、ただの砂糖の塊。でも、わたあめは「食べる」こと以上に「体験する」ことに価値があります。

- 【提供のポイント】:主役は「作る過程」

- わたあめ機を安全な場所に設置し、ザラメがふわふわの綿に変わっていく様子を、みんなで見られるようにしましょう。甘い香りが会場に広がるだけで、お祭り気分は一気に高まります。

- 「わあ、すごい!」「雲みたいだね」といった入居者さんの声を引き出すのが、ぼくたちの役割です。

- わたあめ機を安全な場所に設置し、ザラメがふわふわの綿に変わっていく様子を、みんなで見られるようにしましょう。甘い香りが会場に広がるだけで、お祭り気分は一気に高まります。

- 【食べ方の工夫】:新しい食感体験

- 口に入れるとシュワっと溶ける食感は、普段の食事では味わえません。これは脳への良い刺激になります。

- 大きな塊で渡すのではなく、スタッフが一口サイズにちぎって、お皿に乗せて渡してあげましょう。手がベタベタになる心配もありません。

- 口に入れるとシュワっと溶ける食感は、普段の食事では味わえません。これは脳への良い刺激になります。

射的・ヨーヨー釣りほか “ゲーム屋台” 5選

ゲーム屋台の本当の目的は、景品をゲットすることだけではありません。

ぼくが何より大切にしているのは、ゲームに挑戦する過程で生まれる「ワクワクする気持ち」「指先や頭を使うことによる心身への良い刺激」、そして「できた!」という達成感です。

1. 射的:狙う楽しさと達成感を、安全第一で

的を狙うという行為は、集中力を高め、心にハリをもたらします。でも、コルク銃は硬くて引けなかったり、弾がどこかへ行ってしまったりと、意外とハードルが高いんです。

- 【ユニバーサルデザインの工夫】:誰もが名スナイパーに!

- 魔法の射的銃:引き金が硬いなら、水鉄砲や、100円ショップでも手に入る「空気砲(押すと空気が飛び出すおもちゃ)」がおすすめです。特に水鉄砲は、的に当たると色が変わる紙(濡れると絵が浮き出るもの)を使えば、成功がひと目でわかって大盛り上がりします。

- 優しい的(まと):景品を直接狙うのではなく、トイレットペーパーの芯や紙コップなど、軽い風圧でも倒れる的を用意しましょう。「倒れた的の景品をプレゼント」というルールにすれば、景品が壊れる心配もありません。

- 「あと少し!」の魔法:どうしても当たらない方には、スタッフがそっと的の近くに寄り、「わあ、惜しい!今の風で倒れちゃった!」と、優しく倒してあげるのも、場を盛り上げる思いやりのテクニックです。

- 魔法の射的銃:引き金が硬いなら、水鉄砲や、100円ショップでも手に入る「空気砲(押すと空気が飛び出すおもちゃ)」がおすすめです。特に水鉄砲は、的に当たると色が変わる紙(濡れると絵が浮き出るもの)を使えば、成功がひと目でわかって大盛り上がりします。

- 【リハビリとしての効果】

- 的を狙うことで、目と手の協応動作(目で見た情報に合わせて手を動かす能力)や集中力が養われます。車椅子の方も座ったまま参加できる、優れたリハビリテーション・アクティビティです。

2. ヨーヨー釣り:水の感触と、指先の集中力

水に触れる心地よさと、カラフルなヨーヨーが浮かぶ光景は、見ているだけでも楽しいもの。でも、「こより」がすぐに切れてしまうと、がっかり感に繋がってしまいます。

- 【成功体験をデザインする】:「釣れない」をなくす工夫

- こよりの強度調整:事前に何本か試作し、少しだけ切れにくい丈夫な紙で作った「イージーモード」用のこよりを用意しておくと親切です。

- 磁石でフィッシング!:ヨーヨーの輪っかにクリップを付け、竿の先を磁石にした「マグネット釣り」なら、小さなお子さんや麻痺のある方でも確実に釣ることができます。「釣る」という行為そのものを楽しんでもらうのが目的です。

- 参加賞という名の安心感:「釣れなくても、好きなヨーヨーを一つプレゼントします!」と最初に宣言しておきましょう。これにより、入居者さんは失敗を恐れず、安心してチャレンジできます。

- こよりの強度調整:事前に何本か試作し、少しだけ切れにくい丈夫な紙で作った「イージーモード」用のこよりを用意しておくと親切です。

- 【心理的な効果】

- 水の音や感触には、心を落ち着かせるアロマセラピーのような効果があります。また、揺れるヨーヨーに集中することで、巧緻性(こうちせい)(指先の器用さ)だけでなく、精神的な落ち着きも促します。

3. 輪投げ:誰もが知ってる、だからこそ奥深い

ルールが簡単で、誰にでも馴染みがある輪投げは、世代を超えて楽しめる鉄板ゲーム。

少しの工夫で、もっと楽しく、もっと効果的になります。

- 【レベル設定の妙技】:その人に合わせた挑戦を

- 輪と的のバリエーション:輪は、新聞紙を丸めただけの大きなものから、通常のプラスチックリングまで、複数サイズを用意。的も、大きなペットボトルから小さなものまで、点数を変えて配置します。これにより、入居者さん自身が「あれならできそう」と、自分で難易度を選べます。

- 「置き輪投げ」のススメ:腕を上げるのが難しい方や、コントロールが苦手な方には、目の前の的に「輪を置く」というルールに変更します。これをぼくは「置き輪投げ」と呼んでいます。これは、**リーチ動作(手を伸ばす運動)**の良い訓練になります。

- 【リハビリとしての効果】

- 距離を測る空間認識能力、腕の振りを調整する筋力コントロール、そして目標を定める集中力。輪投げは、楽しみながら多くの機能を鍛えられる、まさに「レクリエーションの王様」です。

4. 千本引き:何が出るかな?という最高のワクワク感

たくさんの紐の中から一本を選ぶ。

このシンプルな行為に、人の心を惹きつける不思議な魅力があります。

景品そのものより、「選ぶ楽しさ」と「待つ期待感」が主役です。

- 【景品の選び方】:心に響く「おもてなし」

- 回想法を誘う景品:ラムネやカルメ焼きなどの昔懐かしい駄菓子、手ぬぐい、椿油の石鹸など、「昔使ったわ」「これ、好きだったのよ」と、思い出話に花が咲くような品物を用意すると、会話のきっかけになります。

- 「ハズレなし」の温かさ:景品に優劣をつけすぎないのがポイントです。たとえ小さなものでも、「これは〇〇さんが好きな香りですよ」とアロマ石鹸を渡したり、「〇〇さん、いつもありがとう」とメッセージカードを添えたり。その人への個別な配慮こそが、最高の景品になります。

- 【自己決定を尊重する】

- 「どの紐にしますか?」と問いかけ、入居者さん自身に選んでもらう。この自己決定の機会は、ご本人の自尊心を高める上で非常に重要です。

5. 金魚すくい:生き物だからこその「工夫」と「優しさ」

本物の金魚は、衛生管理や後々の飼育を考えると、施設での実施は現実的ではありません。

でも、諦めるのは早いですよ!

- 【「すくう」を楽しむ代替案】:きらきらシリーズ

- スーパーボールすくい:定番ですが、やはり大人気です。

- ぷかぷか人形すくい:動物やキャラクターのビニール人形は、見た目も可愛らしく、狙いを定めやすいです。

- 宝石すくい:ぼくの一押しです!100円ショップなどで手に入るキラキラしたアクリルストーンを水に沈めると、光を反射してとても綺麗です。女性の入居者さんに特に喜ばれます。

- 【道具のイノベーション】:「絶対破れないポイ」

- すぐに破れる紙のポイでは、楽しむ前に終わってしまいます。そこで、うちわの骨組みや針金の枠に、水切りネットやガーゼを張った**「最強のポイ」**を自作しましょう。これなら何度でも挑戦でき、「すくえた!」という満足感を全員が味わえます。

盆踊り・和太鼓・昭和歌謡 “音楽&ダンス” 4選

言葉を交わすのが難しい方でも、昔好きだった曲が流れると、自然と涙を流したり、リズムを刻んだりする。

ぼくはそんな光景を、これまで何度も目にしてきました。

音楽の力って、本当にすごいんです。

ここでは、その力を最大限に引き出すための工夫をお伝えします。

1. 盆踊り:輪になる喜びを、すべての入居者さんと

盆踊りの本質は、みんなで「輪になる」一体感。

その輪の中に、一人も取り残さないのが、ぼくたち介護施設の盆踊りです。

- 【参加の形は、ひとつじゃない】:座って、寝ていても、心は輪の中へ

- 「座ったまま盆踊り」を基本に:車椅子の方も、歩行に不安がある方も、全員が参加できるよう、振り付けは上半身、特に手の動きを中心にした「手踊り」を基本とします。スタッフやボランティアも、何人かは椅子に座って踊りの見本を示すと、座っている方も参加しやすくなります。

- 車椅子の輪:フロアの中央に、車椅子の方々のための輪を作ります。その周りを、歩ける入居者さんやスタッフが踊る二重の輪にすれば、誰もが中心人物になれます。

- ベッドサイドでの盆踊り:寝たきりの方の居室にも、CDラジカセで音楽を届けましょう。そしてスタッフがベッドサイドで一緒に手拍子をしたり、優しく手を握ってリズムをとったりするだけで、その方もお祭りの輪の一員です。

- 「座ったまま盆踊り」を基本に:車椅子の方も、歩行に不安がある方も、全員が参加できるよう、振り付けは上半身、特に手の動きを中心にした「手踊り」を基本とします。スタッフやボランティアも、何人かは椅子に座って踊りの見本を示すと、座っている方も参加しやすくなります。

- 【選曲のポイント】

- 「炭坑節」や「東京音頭」「きよしのズンドコ節」など、体が覚えている定番曲は外せません。音楽が、昔の楽しい記憶を呼び覚ますスイッチ(回想法)になります。

2. 和太鼓:お腹に響く音が、生命力を呼び覚ます

力強い和太鼓の響きは、ただの音ではありません。

和太鼓の響きは、お腹の底に響く「振動」であり、眠っていた生命力を揺り起こすようなエネルギーを持っています。

- 【「刺激」を「感動」に変える配慮】

- 音量と距離感:和太鼓は非常に大きな音が出ます。補聴器を使っている方や、大きな音が苦手な方のために、スピーカーからの距離を調整できる席配置を心がけましょう。「これから大きな音がしますよ」という事前のアナウンスも、心の準備のために大切です。

- クールダウンエリアの設置:万が一、刺激が強すぎて不安になってしまった方のために、少し離れた場所に静かに過ごせる休憩スペースを用意しておくと、ご本人もご家族も安心です。

- 音量と距離感:和太鼓は非常に大きな音が出ます。補聴器を使っている方や、大きな音が苦手な方のために、スピーカーからの距離を調整できる席配置を心がけましょう。「これから大きな音がしますよ」という事前のアナウンスも、心の準備のために大切です。

- 【触れる体験】

- 演奏後には、ぜひ「太鼓に触れる時間」を設けてください。皮の張りや木の温もり、叩いた時の振動を直接肌で感じることは、視覚や聴覚だけでなく、触覚を刺激する素晴らしい体験になります。小さなバチで優しく叩かせてもらうだけでも、最高の思い出になります。

3. 昭和歌謡ショー:思い出の扉を開く、最高の回想法

入居者さんにとって、昭和歌謡は単なる懐メロではありません。

それは、ご自身の青春そのもの。恋愛、仕事、子育て…人生の様々なシーンと結びついた、タイムマシンのような存在です。

- 【心理カウンセラーの視点から】:歌が心を解放する

- 主役は入居者さん:カラオケ自慢のスタッフが歌うのも良いですが、ぜひ入居者さんにも「本日のゲスト歌手」として登場してもらいましょう。事前に好きな歌を聞き、少し練習する時間を持つ。それだけで生活にハリが生まれます。

- 全員で大合唱:歌詞がうろ覚えでも大丈夫。文字を大きくした手作りの歌本を用意すれば、みんなで声を合わせることができます。声を出すことはストレス発散になり、一体感が生まれます。認知症で普段はあまり話さない方が、歌い出すと流暢に歌詞が出てくる、ということも珍しくありません。これは、音楽が長期記憶に直接アクセスするためです。

- 主役は入居者さん:カラオケ自慢のスタッフが歌うのも良いですが、ぜひ入居者さんにも「本日のゲスト歌手」として登場してもらいましょう。事前に好きな歌を聞き、少し練習する時間を持つ。それだけで生活にハリが生まれます。

- 【演出の工夫】

- キラキラした衣装や、昔ながらのスタンドマイクを用意するだけで、雰囲気はぐっと本格的になります。曲紹介の際に、「この歌が流行った昭和38年頃、皆さんは何をしていましたか?」と問いかけると、あちこちで思い出話が始まりますよ。

4. よさこい・ソーラン節:若さとエネルギーのおすそ分け

エネルギッシュな演舞は、見ているだけで元気をもらえます。

地元の学生さんや社会人チームに来てもらうのがおすすめです。

- 【「見る」から「参加する」へ】

- 鳴子(なるこ)を配る:よさこいの鳴子や、それに代わるペットボトル製のマラカスなどを全員に配り、演舞に合わせて振ってもらいましょう。「カチャカチャ」という音が会場中に響き渡れば、一体感は最高潮に達します。

- 掛け声で参加:「どっこいしょー、どっこいしょー!」ソーラン節の威勢の良い掛け声は、誰でも参加できます。恥ずかしがらずに、スタッフが大きな声でリードして、会場全体の声を一つにまとめましょう。

- 鳴子(なるこ)を配る:よさこいの鳴子や、それに代わるペットボトル製のマラカスなどを全員に配り、演舞に合わせて振ってもらいましょう。「カチャカチャ」という音が会場中に響き渡れば、一体感は最高潮に達します。

- 【世代間交流のきっかけ】

- 若い世代のひたむきな演舞は、入居者さんにとって、自分のお孫さんを見ているような温かい気持ちにさせてくれます。演舞後の交流タイムを設け、直接「よかったよ」「元気をもらったよ」と声をかける機会を作ることも、素晴らしい世代間交流になります。

高齢者の五感を刺激:香り風鈴・光る金魚鉢など 3選

夏祭りの主役が、賑やかな屋台や盆踊りという「動」の部分だとしたら、これからご紹介するのは、心を落ち着かせ、穏やかな喜びに浸る「静」の出し物です。

特に認知症の方や、繊細な気質の方に、安心して楽しんでもらうための工夫が詰まっています。

1. 香り風鈴づくり:夏の音色と記憶を紡ぐ

チリン、という涼やかな音色。

風鈴は、日本の夏の原風景ともいえる存在です。

その音を聞くだけで、ふっと昔の夏を思い出す方も少なくありません。この風鈴づくりは、様々な感覚を優しく刺激する、素晴らしいアクティビティです。

- 【ねらいと効果】

- 聴覚:風鈴の涼やかな音色が、心地よいリラックス効果を生みます。

- 嗅覚:アロマの香りは、脳に直接働きかけ、記憶や感情を呼び覚ます力が強いと言われています。

- 視覚・触覚:風鈴に絵を描いたり、短冊に願い事を書いたりする作業は、指先を使い、創造性を刺激するリハビリテーションになります。

- 【準備と工夫のポイント】

- 材料選び:100円ショップなどで手に入る、無地のガラス風鈴や陶器の風鈴で十分です。割れるのが心配な場合は、アクリル製のものを選びましょう。

- 香り選び:天然のエッセンシャルオイル(精油)を数種類用意します。「ラベンダー(安眠・リラックス)」「ヒノキ(森林浴・懐かしさ)」「オレンジ(元気・明るさ)」など、効能やイメージを伝え、ご本人に好きな香りを選んでもらうのがポイントです。

- 安全な香りの付け方:風鈴の短冊(紙の部分)の端に、アロマオイルを1滴だけ垂らすのがおすすめです。直接肌に触れる心配がなく、風で揺れるたびにふんわりと香ります。

- 進め方:マジックペンで好きな絵を描いたり、シールを貼ったり。短冊には「健康でいられますように」といった願い事や、好きな言葉を書いてもらいましょう。完成した風鈴は、ご自身のお部屋の窓辺に飾ります。お祭りが終わった後も、楽しかった記憶と共に、優しい音色と香りを届けてくれます。

- 材料選び:100円ショップなどで手に入る、無地のガラス風鈴や陶器の風鈴で十分です。割れるのが心配な場合は、アクリル製のものを選びましょう。

2. 光る金魚鉢:水中の揺らめきが生む、静かな魔法

夕暮れ時、会場の片隅で静かに光を放つ水槽。それは、まるで小さな水族館のよう。

電気を消すと、その美しさはさらに際立ちます。

これは、言葉を必要としない、見るだけで心が落ち着く視覚的な癒やしです。

- 【ねらいと効果】

- 視覚:ゆっくりと色を変えながら揺らめく光は、人の注意を惹きつけ、心を穏やかにする効果があります(スヌーズレン療法にも通じるアプローチです)。

- 安全性:本物の金魚ではないので、餌やりや水替えの手間がなく、衛生的です。命の管理というプレッシャーもありません。

- 視覚:ゆっくりと色を変えながら揺らめく光は、人の注意を惹きつけ、心を穏やかにする効果があります(スヌーズレン療法にも通じるアプローチです)。

- 【準備と工夫のポイント】

- 主役の「光る金魚」:おもちゃ屋さんや雑貨店で手に入る、水に入れると自動で点滅するLEDライト内蔵の金魚やアヒルの形をしたおもちゃを使います。

- 舞台となる「金魚鉢」:大きめのガラスボウルや、透明なプラスチックの容器でOKです。底にカラフルなビー玉やおはじきを敷き詰めると、光が乱反射してさらに美しくなります。

- 演出:会場の中でも少し薄暗くできるコーナー(談話室の隅など)に「癒やしの水中庭園」として設置します。車椅子の方でも上から覗き込めるよう、低めのテーブルに置くのがポイントです。静かなBGMを流せば、そこはもう特別なヒーリングスペースになります。

- 主役の「光る金魚」:おもちゃ屋さんや雑貨店で手に入る、水に入れると自動で点滅するLEDライト内蔵の金魚やアヒルの形をしたおもちゃを使います。

3. ハーブの足湯コーナー:温もりと香りで、心と体を解きほぐす

お祭りで歩き回ったり、ずっと座っていたりすると、意外と足は疲れてむくみがち。

また、夏場の冷房で足元が冷えている方も少なくありません。

そんな時に、ハーブの香りが立つ温かい足湯は、最高のおもてなしになります。

- 【ねらいと効果】

- 触覚・温覚:足を温めることで血行が促進され、全身がリラックスします。むくみの軽減にも繋がります。

- 嗅覚:ハーブの自然な香りが、深いリラクゼーションへと誘います。

- コミュニケーション:足湯に浸かっている10分間は、スタッフと入居者さんが1対1でゆっくり話せる貴重な時間になります。

- 【準備と工夫のポイント】

- ハーブの選び方:市販の入浴用ハーブパックが手軽です。生ハーブが手に入るなら、ミント(爽快感)、ラベンダー(リラックス)、よもぎ(血行促進)などがおすすめ。お茶パックなどに入れると、後片付けが楽になります。

- 安全管理の徹底:

- お湯の温度は厳守:必ず温度計を使い、38〜40℃の「心地よいぬるま湯」に設定します。スタッフが毎回、必ず手を入れて温度を確認してください。

- 場所の確保:椅子に座ってリラックスできる、少し奥まった静かな場所にコーナーを設けます。床が濡れないよう、吸水マットを敷きましょう。

- アフターケア:足湯の後は、柔らかいタオルで、特に指の間を丁寧に拭いてあげることが大切です。最後に保湿クリームを塗ってあげれば、極上のフットケアになります。

- お湯の温度は厳守:必ず温度計を使い、38〜40℃の「心地よいぬるま湯」に設定します。スタッフが毎回、必ず手を入れて温度を確認してください。

- ハーブの選び方:市販の入浴用ハーブパックが手軽です。生ハーブが手に入るなら、ミント(爽快感)、ラベンダー(リラックス)、よもぎ(血行促進)などがおすすめ。お茶パックなどに入れると、後片付けが楽になります。

デジタル体験:VR花火・プロジェクションマッピング 3選

「施設だから」と諦めないで。

最新技術が、新しい感動を生み出します。

- VR花火大会:VRゴーグルを使えば、まるで特等席にいるかのような臨場感で花火を楽しめます。寝たきりの方でも、ベッドの上で満天の花火を体験できます。

- 壁面プロジェクションマッピング:施設の壁や天井に、花火や星空、海の中などの映像を投影します。会場全体が別世界になり、移動が難しい方もその場で楽しめます。

- リモート盆踊り:他の施設や、遠方に住むご家族とオンラインで繋ぎ、画面越しに一緒に盆踊り。新しい形の交流が生まれます。

夏祭り成功のカギは5つ|安全・衛生・熱中症・感染症・防災

「楽しい」は「安全」の上に成り立ちます。

入居者さんやご家族の「楽しかった!」という最高の言葉は、盤石な安全という土台の上にあってこそ、心から生まれてくるものです。

これからお話しする5つのポイントは、その土台を築くための、最も重要な柱となります。

1. 安全:事故は「起きるもの」ではなく「防ぐもの」

「安全」とは、事故が起きてから対応することではありません。事故が起きそうな場所を「予測」し、それを徹底的に「予防」することです。心理カウンセラーの視点からも、環境が安全であるという信頼感は、入居者さんの精神的な安定に直結します。

- ポイント①:動線は「一方通行」を意識する 車椅子同士がすれ違う、歩行器の方と子どもがぶつかる…。混雑する場所では、こうしたヒヤリハットが頻発します。人気の屋台が並ぶ通路などは、可能であれば「こちらからお進みくださーい」と、人の流れを一方通行に誘導するだけで、接触のリスクは劇的に減ります。

- ポイント②:足元の危険を「見える化」する 高齢になると、すり足で歩く方が増え、ほんのわずかな段差やコードでも転倒の原因になります。コード類を養生テープで固定するのはもちろん、段差やスロープの端には、黄色と黒のトラテープのような目立つ色のテープを貼って「ここに段差がありますよ」と視覚的に知らせる工夫が非常に有効です。

- ポイント③:子どもは「予測不能な危険」と心得る 地域交流でお子さんが参加する場合、彼らの予測不能な動きは、高齢者にとって大きなリスクになり得ます。走り回ってぶつかる、急に立ち止まるなど。あらかじめ「キッズスペース」のような場所を設けて遊ぶエリアを区切る、保護者に注意喚起を行うなど、双方にとって安全な環境づくりを心がけましょう。

2. 衛生:食中毒は「施設全体の信頼」を揺るがす

楽しいお祭りが、食中毒の発生源になってしまっては、取り返しがつきません。

特に抵抗力の弱い高齢者にとっては、命に関わる問題です。

- ポイント①:「食材の受け入れ」から戦いは始まっている 衛生管理は、調理の直前からではありません。食材が納品された瞬間から始まっています。すぐに冷蔵・冷凍保管する、消費期限をチェックするなど、基本的ながら最も重要な初動です。

- ポイント②:調理場は「汚染区域」と「清潔区域」を分ける プロの厨房では常識ですが、生の肉や魚を扱う場所(汚染区域)と、加熱済みの食品を盛り付ける場所(清潔区域)は、物理的に距離を離すか、使う調理器具や担当者を完全に分けます。これにより、交差汚染のリスクを最小限にできます。

- ポイント③:トングや菜箸の「使い回し」は絶対NG 焼きそばのトッピング(紅生姜など)や、フランクフルトのケチャップなど、セルフサービスは手軽ですが、衛生上は非常に危険です。必ずスタッフが一人ひとり、清潔な器具を使って提供するスタイルを徹底してください。

3. 熱中症:自覚症状のなさが、一番の危険

高齢者は、体内の水分量が少なく、また「暑い」「喉が渇いた」と感じる感覚が鈍くなりがちです。

本人に任せるのではなく、ぼくたちスタッフが「命の管理人」になる必要があります。

- ポイント①:「水分補給タイム」をイベント化する 「いつでも飲んでください」では、なかなか飲んでもらえません。時間を決めて「さあ、皆さん!3時のお茶の時間ですよー!」とイベントのようにアナウンスし、スタッフが一人ひとりに配って回る「計画的・強制的」な水分補給が効果的です。

- ポイント②:「経口補水液」を最初から用意しておく お茶や水だけでなく、汗で失われた塩分やミネラルを補給できる「経口補水液」は、熱中症対策の切り札です。「倒れたら使おう」ではなく、「予防のために」少しずつ飲んでもらうのがプロの対策。味の好みもあるので、複数種類あると良いでしょう。

- ポイント③:首元を冷やす「ネッククーラー」の活用 冷たいおしぼりで首の後ろを拭いてあげるだけでも、体感温度はかなり下がります。最近は、濡らすだけで冷たくなるタオルや、携帯用のネッククーラーなども安価で手に入ります。こうした便利グッズを積極的に活用するのも賢い方法です。

4. 感染症:見えない敵だからこそ、基本の徹底を

夏場は食中毒だけでなく、様々な感染症が流行しやすい季節でもあります。

多くの人が集まるイベントでは、基本的な対策の徹底が不可欠です。

- ポイント①:換気は「空気の通り道」を作ること ただ窓を開けるだけでなく、対角線上にある窓やドアを2ヶ所以上開け、「空気の通り道」を作ることが重要です。無風の場合は、サーキュレーターや扇風機を窓の外に向けて回し、強制的に空気を排出すると、効率的に換気できます。

- ポイント②:「体調不良者は参加しない」勇気とルール これは入居者さんだけでなく、スタッフ、ボランティア、ご家族全員に当てはまります。案内状の段階から「少しでも体調が優れない場合は、参加をご遠慮ください」と明確に記載し、周知徹底することが、施設全体をクラスターから守るために最も重要です。

5. 防災:お祭りだからこそ、高まるリスクに備える

非日常のイベント中は、普段と人の配置や物のレイアウトが違うため、万が一の災害(地震、火災など)が起きた時のリスクは通常時より高まります。

- ポイント①:緊急時の「情報伝達手段」を決めておく お祭りの喧騒の中、普通の声で「火事だ!」と叫んでも聞こえません。緊急時に鳴らすホイッスルやハンドマイクなど、誰にでも聞こえる情報伝達手段と、それを誰が鳴らす(使う)のかを、事前に決めておきましょう。

- ポイント②:避難誘導は「役割分担」がすべて 「誰が、どの入居者さんを、どこへ誘導するのか」。この担当者を事前に明確に割り振っておくことが、パニックを防ぎ、スムーズな避難を実現する唯一の方法です。特に、自力での移動が困難な方の担当は、複数のスタッフで担うなど、具体的なシミュレーションが不可欠です。

これら5つの土台は、一見すると手間がかかるように思えるかもしれません。

しかし、この準備を完璧に行うことで初めて、ぼくたちスタッフは心に余裕が生まれ、当日は入居者さんと一緒に心から笑い、楽しむことができるのです。

介護施設の夏祭り・安全運営のための事前チェックリスト

「うっかり」を防ぐために、チェックリストを用意しました。

ぜひ、準備にお役立てください。

1. 企画・準備段階(3ヶ月前〜1ヶ月前)

この段階でのすり合わせが、プロジェクト全体の土台を固めます。

- 開催目的の明確化:今年の夏祭りのテーマは?(例:地域交流、ご家族への感謝、五感の活性化など)

- 実行委員会の設置:各部署からメンバーを選出し、リーダーを決定する。

- 役割分担の決定:企画、会場、飲食、ステージ、安全対策など、担当チームを明確にする。

- 開催日時・場所の決定:(晴天時と雨天時、両方のプランを想定しておく)

- 予算案の作成と承認:収入(参加費、助成金等)と支出(食材費、備品費等)を洗い出す。

- 出し物・プログラムの決定:入居者さんからのリクエストも参考にする(ご意見箱の設置など)。

- 外部協力者への依頼:

- ボランティアの募集(地域の社協、学校など)

- ゲスト(和太鼓、よさこいチームなど)への出演交渉

- 協賛企業・商店への協力依頼

- 備品リストの作成:必要な物品(レンタル品、購入品、手作り品)をすべてリストアップする。

- 関係各所への事前連絡:

- 協力医療機関への開催日時・内容の連絡と、緊急時連携の確認

- 消防署への届け出(火気使用等の場合)

2. 会場設営・広報関連(1ヶ月前〜前日)

入居者さんが安全に、そしてワクワクできる空間を作り上げます。

- 会場レイアウト図の作成:(晴天時・雨天時、両方作成)

- 車椅子やストレッチャーが通れる動線(1.5m以上が理想)の確保

- ステージ、屋台、客席、救護室、休憩エリア(クールダウンエリア)の配置決定

- 装飾の準備:提灯、ポスター、輪飾りなどを入居者さんと一緒に制作する。

- 案内表示の作成:

- 会場案内図、トイレ、救護室など、大きく分かりやすい表示

- 各出し物の看板

- 電源・水道の確保:使用場所と容量を確認し、延長コードやホースを準備する。

- 広報活動:

- ポスターの掲示(施設内、地域掲示板など)

- ご家族への案内状の送付(出欠確認、協力依頼も含む)

- スタッフ・ボランティアへの詳細なプログラムの配布

3. 飲食物・衛生関連(2週間前〜当日)

「美味しい」と「安全」はワンセットです。

- 提供メニューの最終決定:

- アレルギー情報の確認と、対象者への配慮

- 嚥下状態に合わせた食事形態(刻み食、ミキサー食、ソフト食)の準備計画

- 食材・備品の発注:数量を最終確認し、発注する。

- 衛生管理体制の確認:

- 調理・配膳担当者の健康チェック

- マスク、手袋、アルコール消毒液の準備

- 食材の温度管理計画(クーラーボックス、冷蔵庫)

- ゴミの分別と回収計画(ゴミ箱の設置場所、数を明確に)

4. 安全・防災・救護関連(1ヶ月前〜当日)

ここが一番の頑張りどころ!

「もしも」への備えが、全員の安心に繋がります。

- 危険箇所の事前チェックと対策:

- 会場内の段差(スロープ設置、注意喚起表示)

- 電気コード類(養生テープでの固定)

- テントや看板の固定(風対策)

- 救護室の設置と備品確認:

- ベッド、椅子、洗面器の設置

- 救急箱の中身(消毒液、絆創膏、ガーゼ、包帯、体温計、血圧計、パルスオキシメーター等)の確認

- AEDの設置場所と使用方法の再確認

- 緊急連絡網(協力医、病院、消防署)の掲示

- 防災体制の確認:

- 避難経路の確保と、全スタッフへの周知

- 消火器の設置場所と使用方法の再確認

- 火気使用場所の安全対策(消火バケツの用意など)

- 熱中症対策:

- 水分補給所の設置(お茶、経口補水液の用意)

- クールダウンエリア(冷房の効いた部屋)の確保

- うちわ、冷たいおしぼり、ミストシャワー等の準備

- 感染症対策:

- 各所へのアルコール消毒液の設置

- 定期的な換気の計画

- 体調不良者の参加自粛の呼びかけ

5. 当日朝の最終チェック

さあ、本番です!最高の笑顔で迎えるために、最後の確認を。

- スタッフ・ボランティア全員でのミーティング:

- 本日の流れ、各自の役割、注意事項の最終確認

- 無線機(インカム)や連絡手段のテスト

- 天候の最終確認と、プラン(晴天/雨天)の決定・周知

- 会場全体の安全チェック:レイアウト、危険箇所、備品がすべて整っているか、担当者全員で歩いて確認する。

- 入居者さんの体調確認:参加予定者のバイタルや様子を看護師と情報共有する。

- 受付の準備:ご家族や来賓を迎える準備はできているか。

低コストで実現!夏祭りのプランを予算別で紹介

「うちは予算がなくて…」

大丈夫!工夫次第で、温かみのある素敵な夏祭りは実現できます。

3万円 / 10万円 / 30万円 のモデルケース

- 【予算3万円プラン】手作り&ミニマムプラン

- 食事:かき氷(シロップ数種)、麦茶

- ゲーム:輪投げ(手作り)、千本引き(景品は駄菓子)

- 催し物:盆踊り(ラジカセ使用)、スタッフによる寸劇

- ポイント:装飾は入居者さんと一緒に手作り。折り紙や画用紙で提灯や輪飾りを作れば、準備期間も楽しいレクリエーションになります。

- 【予算10万円プラン】定番屋台&ボランティア活用プラン

- 食事:焼きそば、フランクフルト、かき氷

- ゲーム:ヨーヨー釣り、射的(レンタル)

- 催し物:ボランティアによる和太鼓演奏、昭和歌謡カラオケ大会

- ポイント:調理やゲームの運営にボランティアさんの力を借りることで、人件費を抑えつつ、賑わいを創出します。

- 【予算30万円プラン】地域連携&本格エンタメプラン

- 食事:キッチンカーを1〜2台依頼(クレープ、ケバブ等)、たこ焼き

- ゲーム:プロのテキ屋さんに出店を依頼

- 催し物:よさこいチーム演舞、VR花火体験コーナー設置

- ポイント:地域を巻き込み、集客も見込めるプラン。キッチンカーやテキ屋さんの出店料で、一部費用をまかなえる場合もあります。

スポンサー&ふるさと納税の活用術

地元の企業や商店に「地域貢献」として協賛をお願いしてみましょう。

パンフレットや会場に企業名を掲載することで、お互いにメリットが生まれます。

また、自治体によっては、ふるさと納税の使い道として「高齢者福祉施設のイベント支援」を指定できる場合があります。一度、市区町村の担当課に問い合わせてみる価値はありますよ。

スタッフ・ボランティア・家族の巻き込み方

夏祭りの成否は「いかに多くの人を巻き込めるか」にかかっています。

役割分担テンプレート

責任の所在を明確にし、業務の偏りをなくすために、役割分担表を作成しましょう。

| 担当チーム | 主な役割 |

| 企画・広報 | 全体計画、ポスター・チラシ作成、ボランティア募集 |

| 会場設営 | レイアウト決定、備品準備、装飾、当日の設営・撤収 |

| 屋台(飲食) | メニュー決定、食材発注、調理、衛生管理 |

| 屋台(ゲーム) | ゲーム企画、景品準備、当日の運営 |

| ステージ | 出演者交渉、音響・照明準備、司会進行 |

| 安全・救護 | 動線確保、救護室準備、医療連携、巡回 |

| 誘導・介助 | 入居者さんの移動介助、ご家族・来客案内 |

職員の負担を減らす自動化&外注アイデア

- 出欠確認・シフト管理:GoogleフォームやLINEスケジュールなどの無料ツールを使えば、集計の手間が大幅に削減できます。

- 装飾:提灯や法被(はっぴ)などは、毎年使えるものを購入するより、レンタルサービスを利用する方がコストも保管場所も節約できます。

- 調理:焼きそばやお好み焼きなど、手間のかかるものは、無理せず地元の飲食店にケータリングや出張調理を依頼するのも一つの手です。

- 音響機材:専門のレンタル業者に依頼すれば、セッティングから操作まで任せられ、音響トラブルの心配がありません。

認知症や車椅子の方に配慮した出し物のコツ

「みんなが楽しめる」夏祭りのために、最も配慮が必要な部分です。

心理カウンセラーの視点も交えて解説します。

刺激過多を避ける工夫

認知症の方の中には、大きな音やたくさんの人混みが、不安や混乱(BPSD)に繋がることがあります。

- クールダウンエリアの設置:会場の少し離れた場所に、静かで落ち着ける「休憩室」を用意します。馴染みの椅子やクッション、静かな音楽を流しておくと、安心して過ごせます。

- 時間差での案内:お祭りが始まる前の静かな時間に、認知症の方や刺激に敏感な方を優先的に案内し、ゆっくりと雰囲気を楽しんでもらう時間を作るのも有効です。

- 音量の調整:BGMや催し物の音量は、常に気にかけるようにしましょう。スピーカーの近くに入居者さんの席を設けないなどの配慮も大切です。

回想法を取り入れた展示

昔を懐かしむことは、心の安定に繋がります。

- 昭和の暮らし展:昔の生活道具(黒電話、足踏みミシン、ちゃぶ台など)を展示するコーナーを作ります。職員が「これはどうやって使うんですか?」と尋ねることで、入居者さんが「先生」になって、活き活きと話してくださるきっかけになります。

- 思い出の写真館:入居者さんの若い頃の写真や、昔の地域の風景写真を展示します。ご自身の写真を見つけて、ご家族や友人と話が弾むことも少なくありません。

- 手作りお神輿:車椅子の方でも参加できるよう、車椅子に取り付けられるミニお神輿を段ボールで作成。「わっしょい!」の掛け声とともに会場を練り歩けば、最高の主役になれます。

雨天・猛暑・感染再拡大に備える “代替プラン”

「もしも」に備えておくことが、当日の混乱を防ぎ、職員の精神的な余裕に繋がります。

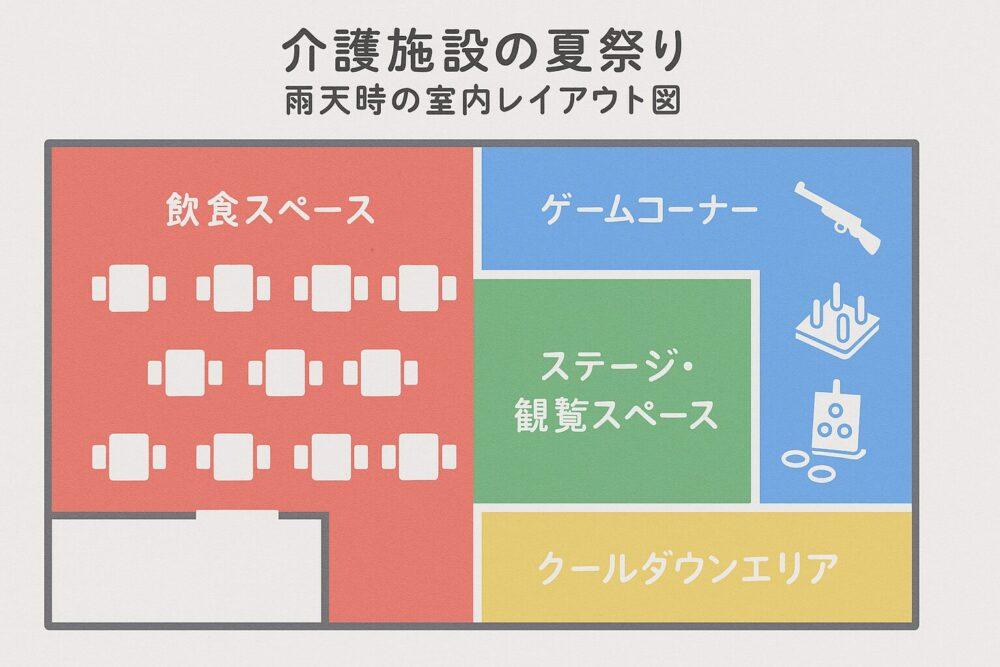

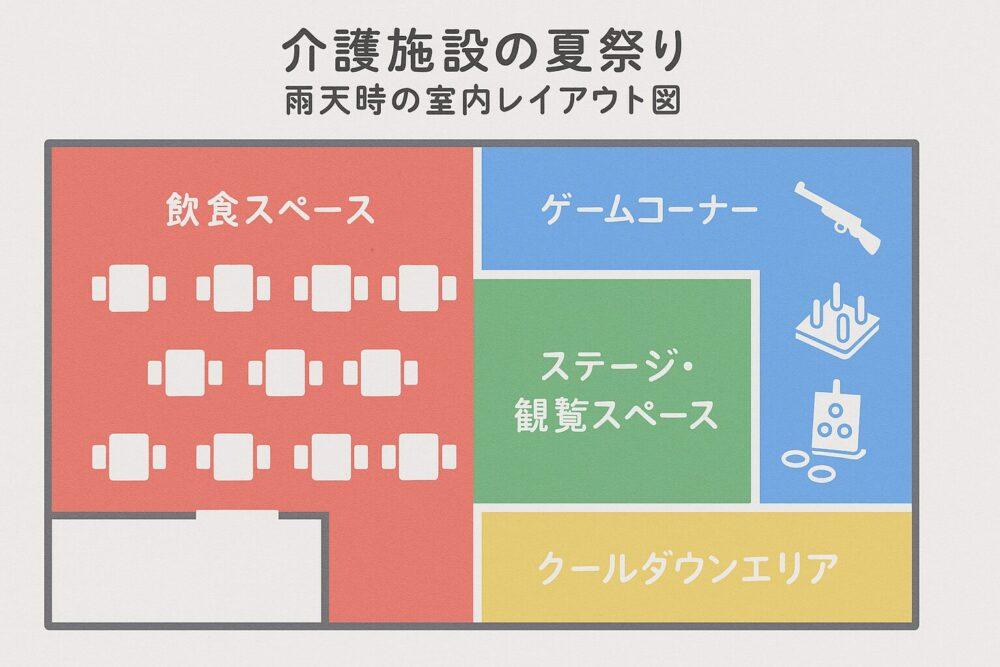

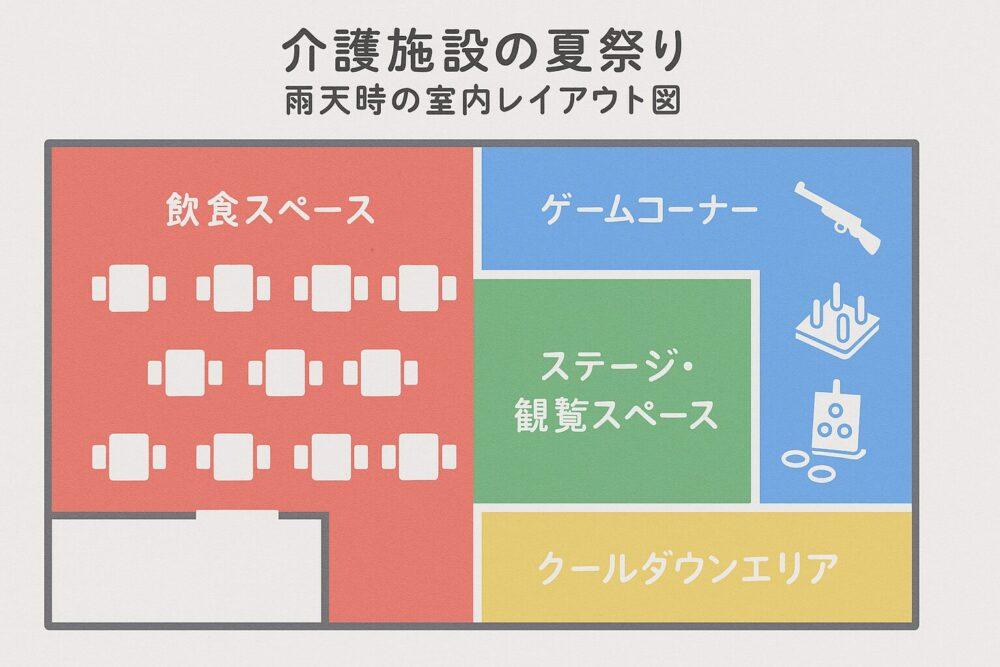

室内レイアウト図

- 凡例

- 赤エリア:飲食スペース(テーブル間隔を広く)

- 青エリア:ゲームコーナー(射的、輪投げなど)

- 緑エリア:ステージ・観覧スペース

- 黄エリア:クールダウンエリア

- ポイント:食堂やデイルームをどう活用するか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。動線が交差しないよう、一方通行のルールを設けるなどの工夫も有効です。

オンライン中継セットアップ

万が一、ご家族の来場が制限される事態になっても、諦める必要はありません。

- 必要な機材:スマートフォン(またはタブレット)、三脚、可能であれば外部マイク。

- 配信プラットフォーム:YouTube Liveや施設の公式LINEアカウントのビデオ通話機能などが手軽です。

- 準備:事前にテスト配信を行い、音声や映像のチェックを済ませておきましょう。ご家族には、あらかじめ視聴用URLをメールや手紙で案内しておきます。当日は、配信専門のスタッフを一人配置するとスムーズです。

介護施設で夏祭りが喜ばれる3つの理由

「夏祭りって、準備が大変な割に…」なんて声、時々耳にします。

でも、ぼくは断言します。

夏祭りがもたらすポジティブな効果は、計り知れません。

入居者QOL向上と季節感

普段は画一的になりがちな施設での生活。

そこに「夏祭り」という非日常的なイベントがあることで、入居者さんの心は大きく動きます。提灯の灯り、お囃子の音、ソースの焼ける香り…。

これらが五感を刺激し、昔の楽しい記憶を呼び覚ます「回想法」の効果も期待できます。

「昔、子どもを連れてよく行ったなあ」 そんな風に目を細めて話してくださる入居者さんの姿は、ぼくたち介護職にとって何よりの喜びですよね。

季節を感じ、生き生きとした表情を取り戻す。これこそがQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上そのものです。

家族交流による離職防止効果

夏祭りは、ご家族を施設に招く絶好の機会です。

普段の面会とは違い、お祭りの楽しい雰囲気の中では、自然と会話が弾みます。

ご家族が「この施設は、こんなに楽しいことをしてくれるんだ」「スタッフさんが、うちの親とこんなに親しくしてくれているんだ」と感じてくだされば、施設への信頼感は格段にアップします。

この信頼感は、実はぼくたちスタッフの労働環境にも良い影響を与えます。

クレームが減り、感謝の言葉が増える。そうしたポジティブな関係性が、結果的にスタッフの精神的な負担を軽減し、離職防止にも繋がるのです。

地域連携(CSR・ブランディング)

夏祭りを地域住民に開放することで、施設の社会的な価値(CSR)を高めることができます。

近隣の子どもたちの元気な声は、入居者さんにとって最高のカンフル剤。

また、「開かれた施設」というイメージは、将来的な入居希望者へのアピールにも繋がります。

地域のお祭りとして根付けば、地元の商店が協賛してくれたり、ボランティアが集まりやすくなったりと、良い循環が生まれます。

これは施設の強力なブランディング戦略にもなるのです。

よくある質問【Q&A】

- 夏祭りの準備はいつから始めるべきですか?

-

規模にもよりますが、3ヶ月前から始めるのが理想です。特にボランティアや協賛を募る場合は、早めの行動がカギになります。まずは実行委員会を立ち上げ、月1〜2回の定例会を開くことから始めましょう。

- 入居者さんからのリクエスト、どうやって聞けばいい?

-

各ユニットの談話室などに「夏祭りリクエストボックス」を設置するのがおすすめです。「食べたいもの」「やりたいこと」を自由に書いて投函してもらいます。また、普段の会話の中で「昔、お祭りで何をするのが好きでしたか?」と、それとなく聞いてみるのも良い方法です。

- スタッフのモチベーションを保つコツは?

-

「やらされ仕事」にしないことが一番です。企画段階から、若手からベテランまで、多くのスタッフの意見を取り入れましょう。また、夏祭りが終わった後に、ささやかな「打ち上げ」や、理事長からの「感謝状」など、頑張りをねぎらう場を設けることも非常に大切です。

まとめ

ここまで、介護施設の夏祭りについて、準備から当日運営、そして成功のための様々なアイデアをお伝えしてきました。

夏祭りは、単なるレクリエーションではありません。

夏祭りは、入居者さんの人生に彩りを加え、ご家族との絆を深め、地域社会と施設を繋ぎ、そして、ぼくたち介護スタッフ自身のやりがいを再確認させてくれる、魔法のような力を持ったイベントです。

もちろん、準備はカンタンではありません。

しかし、周到な計画と安全への配慮、そして何よりも「みんなで楽しもう!」という気持ちがあれば、必ず成功します。

この記事で紹介したアイデアが、あなたの施設の夏祭りを、忘れられない最高の思い出にするための一助となれば、ぼくにとってこれ以上の喜びはありません。

あなたを応援しています。

コメント