介護士

介護士あぁ、また書かなきゃ…

なんだか責められているみたい…

新人の頃のぼくも、まったく同じ気持ちでした。

ペンが進まず、何を書けばいいのか分からず、ただただ時間が過ぎていく…。

そんな経験、誰にでもあると思います。

でも、たくさんの経験を積んできた今だからこそ、はっきり言えることがあります。

事故報告書は、誰かを責めるための書類ではありません。

未来の事故を未然に防ぎ、利用者さんと、自分自身を守るための書類なんです。

事故報告書があるから、「なぜ事故が起きたのか」をチームみんなで冷静に振り返り、「じゃあ、次は何をすればいいか」という具体的な一歩につなげられる。

そう考えると、少しだけ前向きな気持ちで向き合えませんか?

この記事では、質の高い報告書をカンタンに書くためのノウハウを解説します。

この記事を読めばできること

- 最短5分で報告書の骨子をまとめられるようになる。

- 「何を書けばいいか分からない」という悩みがなくなり、スラスラ書けるようになる。

- 個人を責めず、具体的な再発防止策につながる「質の高い報告書」が書けるようになる。

- 先輩や上司から「これじゃ分からない」と突き返されることがなくなる。

この記事は、介護現場で働くすべての方を対象にしています。

- 新人の方へ: 右も左も分からない状態でも、基本の「型」とテンプレートを使えば、自信を持って最初の報告書を書き上げられます。

- 中堅の方へ: 自己流で書いてきた報告書を一度見直し、より客観的で、チームの改善につながる書き方をマスターできます。

- リーダー・管理者の方へ: スタッフへの指導方法や、報告書を活かしたリスクマネジメントの仕組みづくりに役立ちます。

【筆者紹介】

介護業界15年の現役介護士(施設勤務)

※現場経験と公的データ(厚労省など)をもとに執筆しています。

【所持資格】

介護福祉士/ケアマネ/上級心理カウンセラー

【発信・活動】

・X(旧Twitter):介護現場のリアルを発信

https://x.com/@kaigo3939

・YouTube:文章が苦手でも、動画でサクッと理解

https://www.youtube.com/@nao-ai-kaigo

・note:介護現場の裏話&試験対策

https://note.com/gentle_ferret775

・介護福祉士・試験対策ラジオ(Spotify)

通勤中に聞き流すだけ。試験に必要な知識が身につく

https://open.spotify.com/show/1tVJ8uB7sMQuhKdMTH12kY

詳しくはトップページのプロフィールに記載

序章:ヒヤリハット/インシデント/事故(アクシデント)の違い

報告書を書く前に、言葉の整理を少しだけ。

次の3つの違い、説明できますか?

- ヒヤリハット: 「ヒヤリとした」「ハッとした」けど、事故には至らなかったケース。

- 例:「利用者が滑りそうになったが、寸前で手すりにつかまり転ばなかった」

- インシデント: 医療や介護の現場で、間違ったことが起きてしまったが、利用者さんに影響はなかったケース。

- 例:「Aさんに渡すはずの薬を、間違えてBさんの配薬ケースに入れてしまったが、渡す直前で気づいて修正した」

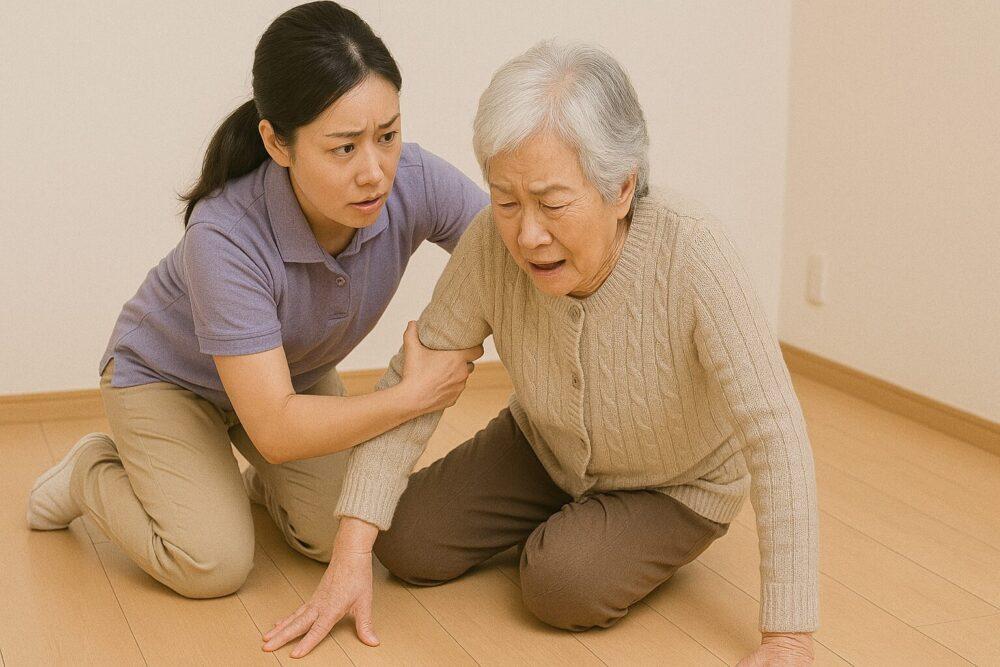

- 事故(アクシデント):実際に利用者さんに何らかの影響(けがなど)が発生してしまったケース。

- 例:「ベッドから車いすへの移乗中に、利用者が床にずり落ちてしまい、膝を打撲した」

この中で、ぼくたちが「事故報告書」として書くのは主に「事故(アクシデント)」です。

(※事業所によっては「インシデント報告書」や「ヒヤリハット報告書」の提出も求められる)

どのレベルの出来事を報告すべきか、職場のルールを一度確認しておきましょう。

事故報告書のを書くときの基本:正確に伝えることが大事

さて、ここからが本題です。

事故報告書は、小説ではありません。

芸術的な文章は不要です。

誰が読んでも「いつ、どこで、誰が、何をして、どうなったのか」が正確に伝わることが何より大切。

そのために、最強の“テンプレート”があります。

文章を書くのが苦手な人でも、この順番で書けば間違いありません。

事故報告書を書く5つの順番

- 事実(5W1H): いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにして起きたのかを客観的に書きます。

- けが・影響: 利用者さんにどんな影響があったのか(けがの程度、精神的な変化など)を書きます。

- 直後の対応: 事故発生直後、あなたや周囲のスタッフが何をしたのかを時系列で書きます。

- 原因: なぜこの事故が起きたのかを分析します。(個人の問題だけでなく、仕組みや環境にも目を向けます)

- 再発防止策: 同じ事故を二度と起こさないために、具体的に何をするのかを書きます。

この5つのブロックを埋めていくだけで、報告書は完成します。

カンタンですよね?

NG→OKの書き換え例

「客観的に書く」と言われても、ピンとこないかもしれません。

ここで、よくあるNG例と、それをどう直せばOKになるのかを見てみましょう。

- NG例: 「夕食後、Aさんが急に立ち上がったので転んでしまったようです。たぶん、トイレに行きたかったのだと思います。」

- 何がNG?:「ようです」「たぶん」「思います」といった推測が多い。

- OK例: 「18:30、食堂にて。A利用者が食事を終え、介護士が下膳している間に一人で立ち上がろうとした際、バランスを崩し、右側臥位に転倒した。転倒後、A利用者は『トイレ…』と発言された。」

- 何がNG?:「ようです」「たぶん」「思います」といった推測が多い。

- NG例: 「Bさんがベッドから落ちないように、いつも通り柵をしていたのに、落ちてしまった。」

- 何がNG?:「いつも通り」が具体的でない。状況が分からない。

- OK例: 「2:15、C利用者訪室時、B利用者がベッド右側の床に座り込んでいるのを発見。ベッドの4点柵のうち、足元側の2点は上がっていたが、頭部側の2点は下がった状態だった。」

- 何がNG?:「いつも通り」が具体的でない。状況が分からない。

違いが分かりますか?

見たこと、聞いたことだけを書く。

これが鉄則です。

事故報告書のテンプレート

実際に報告書を書くときに、このテンプレートを参考にしてください。

各項目に何を書くべきかを具体的に示しています。

【介護事故報告書】

- 報告日: 2025年 9月 10日

- 報告者: (あなたの名前)

- 日時: 事故が発生した日時(例:2025年 9月 9日 15:20頃)

- 場所: 事故が発生した具体的な場所(例:2階ホール、C-101号室のベッドサイド)

- 利用者ID: (利用者さんの名前ではなくIDや記号で管理)(例:利用者C)

- 関与者: 事故に関わった人(例:介護士A、看護師B、利用者C)

- 起きた事実(見たこと・聞いたこと・自分がしたこと):

- (5W1Hを意識して、客観的な事実のみを時系列で記述)

- 例:15:20、介護士Aが利用者Cのトイレ介助のため、ベッドから車いすへの移乗を開始した。介護士Aが浅く腰掛けた利用者Cのズボンを上げようと前屈みになった際、利用者Cの身体が右側に傾き、車いすから床に滑り落ちる形で転落した。

- (5W1Hを意識して、客観的な事実のみを時系列で記述)

- けがの程度(赤み・出血量・痛みの訴え)/医療対応:

- (バイタルサイン、皮膚の状態、出血の有無・量、本人の訴えなどを具体的に記述)

- 例:右大腿部外側に直径5cm大の表皮剥離と軽度の発赤あり。出血はごく少量でガーゼで圧迫後止血。利用者Cは「ああ、痛い」と発言するも、質問には応答可能。看護師Bが状態を確認。バイタルはBP130/80、P78、SpO2 98%。嘱託医へオンコールし、指示を仰いだ。

- (バイタルサイン、皮膚の状態、出血の有無・量、本人の訴えなどを具体的に記述)

- 直後の対応(救護・連絡・記録・環境復旧):

- (事故発生後、誰が何をしたかを時系列で記述)

- 15:22 看護師Bをコール。

- 15:25 看護師B到着。バイタル測定と創部の状態を確認、応急処置を実施。

- 15:30 リーダーDに状況を報告。

- 15:40 嘱託医へ電話連絡し、経過観察の指示を受ける。

- 15:50 ご家族へ事故状況と医師の指示について電話で報告。

- 16:00 利用者Cをベッドへ移乗し、安静を保つ。

- 原因(人・物・環境・手順)/再発防止策(誰が・いつまでに・何を):

- 原因分析:

- (人) 介助者1名での移乗であり、利用者の残存能力の再評価が不十分だった可能性。利用者のその日の体調(傾眠傾向)を考慮できていなかった。

- (物) 車いすのブレーキはかかっていたが、フットレストが上がったままだった。

- (環境) 特になし。

- (手順) 移乗時は深く腰掛けてもらう手順だったが、浅座りのまま次の動作に移ってしまった。

- 再発防止策:

- (短期) 利用者Cの移乗介助は、当面の間、必ず介護士2名で実施する。(担当:全介護士/実施:本日より)

- (中期) 利用者Cのケアプランを再評価し、移乗に関するアセスメントを見直す。(担当:ケアマネージャーE/期限:9月16日まで)

- (長期) 全利用者の移乗手順とリスクについて、研修会で再確認する。(担当:リーダーD/期限:10月末まで)

- (短期) 利用者Cの移乗介助は、当面の間、必ず介護士2名で実施する。(担当:全介護士/実施:本日より)

- 原因分析:

事故報告書を書く前のメモ:数字を意識しよう

報告書を書く前に、殴り書きでいいのでメモを取りましょう。

その時、意識してほしいのが「すべてを数字にする」ことです。

たとえば、

- 「さっき」→「14:10頃」

- 「少し離れた場所」→「ベッドから約2m離れた場所」

- 「ちょっとした段差」→「高さ3cmの段差」

- 「熱いお茶」→「ポットから淹れた約80℃のお茶」

- 「何回か」→「本日3回目のトイレ誘導時」

数字は、誰が読んでも同じように解釈できる、最も客観的な情報です。

数字を意識するだけで、報告書の質は劇的に向上します。

事故報告書で新人がつまずくポイント

ここでは、特に新人の頃のぼくがよくやってしまった失敗と、その対策をお伝えします。

推測語「たぶん」「いつも」を客観表現に置き換える

- NG:「たぶん~だと思う」

- OK: 事実と推測を分けて書く。「(事実)利用者は『家に帰る』と発言していた。(推測)この発言から、外へ出ようとした動機は帰宅願望であったと推測される」

- NG:「いつもと様子が違った」

- OK: 具体的にどう違ったのかを書く。「(いつもは会話が少ないが)今日は多弁で落ち着きのない様子が見られた」

固有名詞→役割名で統一(A介護士/B看護師/C利用者)

報告書は、個人情報に最大限配慮する必要があります。

また、誰が読んでも関係性が分かるように、「鈴木さんが~」ではなく、「利用者Cが~」、「佐藤さんが~」ではなく「介護士Aが~」のように、役割名で統一するのが基本です。

写真・図の扱い(個人情報の配慮と最小限の共有)

けがの状況や、事故現場の環境を記録するために写真は有効です。

ただし、撮影する際は必ず利用者さんの顔や、個人が特定できるものが写り込まないように細心の注意を払ってください。

撮影した写真は、施設で定められたルールに従い、厳重に管理し、必要な関係者のみで最小限の共有に留めましょう。

事故報告書の例文

ここでは、現場でよく起こるケース別に例文を2パターン用意しました。

(忙しい時用の短文版と、しっかり書く詳細版)

転倒(居室内・夜間トイレへ移動中)

- 【短文版】

- 事実: 3:00、訪室時、利用者Aがベッドとトイレの中間地点の床に座り込んでいるのを発見。

- 影響: 左臀部を打ったと訴えあり。同部位に発赤を確認。

- 対応: 看護師へ報告。バイタル測定し、臥床にて経過観察。

- 原因: 夜間、センサーマットが作動したが、訪室が間に合わなかった。

- 再発防止: 訪室タイミングを2時間ごとから1.5時間ごとに変更する。

- 【詳細版】

- 事実: 3:00、ナースコールの履歴(センサーマット作動)を確認し、利用者Aの居室へ訪室。室内中央の床に、利用者Aが尻もちをついた状態で座り込んでいるのを発見した。ポータブルトイレはベッドの足元側に設置してあった。

- 影響: 発見時、意識は清明。「トイレに行こうとして、足がもつれた。左のお尻を打った」との発言あり。看護師確認の結果、左臀部に直径10cmの発赤を認めるも、腫脹や皮下出血はなし。バイタル安定。

- 対応: 3:05、看護師Bへ報告し来室。3:10、看護師Bによりバイタル測定、全身の状態観察を実施。3:15、ベッドへ移乗介助し、安楽な体位を確保。3:30、ご家族へ状況を電話報告。医師への報告は翌朝の指示となる。

- 原因: (人)夜間のせん妄により、普段はしない独歩での移動を試みた可能性。(環境)ベッドからポータブルトイレまでの動線上に、障害物はないが、照明が暗かった。(手順)センサーマット作動から訪室までに約3分のタイムラグがあった。

- 再発防止: ①夜間の訪室間隔を1.5時間ごとに短縮し、トイレ誘導の声かけを記録する。(担当:夜勤者/即日)②足元を照らすための常夜灯を設置する。(担当:リーダーC/明日まで)

- 事実: 3:00、ナースコールの履歴(センサーマット作動)を確認し、利用者Aの居室へ訪室。室内中央の床に、利用者Aが尻もちをついた状態で座り込んでいるのを発見した。ポータブルトイレはベッドの足元側に設置してあった。

添削コーナー:よくある“ダメ文”を10秒で直す

- 「バタバタしていて見落とし」

- →「〇〇利用者の排泄介助に対応中で、ホールから5分間離席しており、見守りが不十分だった」

- 「床が濡れていたと思う」

- →「転倒場所の床に、直径約30cmの水たまり(無色透明)を確認した」

- 「利用者が自分で柵を外してしまった」

- →「訪室時、4点柵のうち2点が下がった状態だったことを確認した」(※本人が外したかは推測)

わかりやすい記録を残すコツ

皮膚・腫れ・出血・痛みの訴え:観察の言い方

- 皮膚: 「発赤(ほっせき)」「腫脹(しゅちょう)」「表皮剥離」「皮下出血」「紫斑」など、見たままを表現します。「直径〇cmの発赤」のように大きさを加えるとより正確です。

- 出血: 「点状の出血」「じわじわと滲み出る程度の出血」「ガーゼ1枚が赤く染まる程度の出血」など、量を具体的に表現します。

- 痛みの訴え: 本人の言葉をそのまま引用します。「『ズキズキする』と訴えあり」。表情(顔をしかめている、など)も併記すると伝わります。

すぐに写真を撮るべき場面/撮らない方がよい場面

- 撮るべき場面:

- けがの状態(特に皮膚トラブルや腫れなど、時間で変化するもの)

- 事故原因になったと考えられる環境(例:床の水濡れ、破損した手すり)

- 撮らない方がよい場面:

- 本人が混乱していたり、羞恥心を感じる可能性がある状況(例:排泄物の上での転倒)

- 他の利用者さんが写り込んでしまう場合

撮影よりも、まずはご本人の安全と心のケアが最優先です。

原因の書き方:人・物・環境・手順で分けると書きやすい

事故の原因を「〇〇さんの不注意」だけで終わらせてしまうと、何も改善につながりません。

そこで、この4つの視点で考えてみましょう。

- 人: 介助者側の要因(知識・技術不足、疲労、見守り不足)、利用者さん側の要因(ADLの変化、病状、心理状態)

- 物: 道具や設備の要因(車いすの不具合、ベッド柵の仕様、ナースコールの場所)

- 環境: 周りの状況(床の状態、照明の明るさ、騒音、室温)

- 手順: ケアの方法やルール(移乗の手順、声かけのルール、情報共有の方法)

簡易チェック表(☑するだけで原因候補が出る)

□ 職員の知識・技術は十分だったか?

□ 職員の人数は適切だったか?

□ 利用者さんのその日の体調は考慮されていたか?

□ 福祉用具の点検やメンテナンスはされていたか?

□ 照明は十分な明るさだったか?

□ 床に障害物や水濡れはなかったか?

□ マニュアル通りの手順でケアが行われていたか?

□ スタッフ間の情報共有はできていたか?

これらにチェックを入れるだけで、原因の仮説が見えてきます。

個人を責めない書き方(仕組み改善につなげる表現)

- NG: 「介護士Aが、ブレーキをかけ忘れたため」

- OK: 「車いすのブレーキが未固定の状態で移乗が開始された。移乗時のブレーキ確認手順が形骸化していた可能性がある」

再発防止策の書き方

再発防止策は、具体的で、誰が見ても行動に移せるように書くのが鉄則です。

「気をつけます」「注意します」はNGワードです。

「誰が」「いつまでに」「何を」「どう確認する」

この4つの要素を必ず入れましょう。

- 悪い例: 「夜間の見守りを強化する」

- 良い例:

- 【誰が】 全ての夜勤担当者が

- 【いつまでに】 本日の勤務から

- 【何を】 21時・0時・3時の定時巡視に加え、センサーマット作動時は2分以内に訪室するルールを追加する

- 【どう確認する】 巡視記録とインシデントレポートで実施状況をリーダーが毎週確認する

家族・外部への説明と施設内共有

口頭/電話/チャット/紙(電子)の使い分け

- 口頭・電話: 第一報や緊急性の高い連絡。誠意が伝わりやすい。

- チャットツール: 施設内の迅速な情報共有に便利。

- 紙(電子): 正式な記録として残す。事故報告書本体。

家族説明のポイント(主観を交えない/今後の対策を先に伝える)

ご家族への説明は、非常に緊張する場面ですよね。

ポイントは2つです。

- 主観や推測を交えず、事実だけを伝える:

「~だと思います」は言わない。

「転倒され、お尻を打たれました。すぐに看護師が確認し、今のところ骨折の可能性は低いですが、念のため経過観察をしています」のように、事実と対応を分けて話します。 - お詫びと同時に、今後の対策を先に伝える:

「この度は、ぼくたちの力不足で大変申し訳ありませんでした。二度とこのようなことがないよう、本日より移乗の際は必ず2名で対応するよう徹底いたしました」と、具体的な対策を先に伝えることで、ご家族の不安を少しでも和らげることができます。

事故報告書の提出前チェックリスト

報告書を提出する前に、この10項目を指差し確認してください。

- 日時・場所は正確か?(〇時〇分頃、など)

- 関与者は役割名(利用者A、介護士B)で統一されているか?

- 事実は5W1Hで、客観的に書かれているか?(推測や感情は入っていないか)

- 数字(時間、回数、サイズ等)は入っているか?

- けがの状況は具体的に書かれているか?(発赤の大きさ、出血量など)

- 直後の対応は時系列で書かれているか?(誰が何をしたか)

- 原因は個人のせいにせず、4つの視点(人・物・環境・手順)で分析できているか?

- 再発防止策は具体的か?(誰が・いつまでに・何を)

- 誤字脱字はないか?

- 専門用語を使いすぎていないか?(誰が読んでも分かる言葉か)

よくある質問(Q&A)

- 忙しくて長文は無理。最低限どこまで?

-

最低限、「①事実(5W1H)」と「②けが・影響」「③直後の対応」の3点は必ず記録してください。原因と対策は、後からでもチームで話し合って追記することができます。まずは事実の記録を最優先しましょう。

- 推測は書いていい?どこに分ける?

-

書いても構いません。ただし、事実と明確に分けて書くことが重要です。「事実」の欄には書かず、「原因分析」や「考察」といった欄を設けて、「~という事実から、〇〇だったと推測される」という形で記述しましょう。

- 名前は出す?ID管理で十分?

-

施設内の公式な書類では、個人情報保護の観点からIDや記号での管理が望ましいです。ただし、スタッフ間の口頭での情報共有などでは、間違いを防ぐためにフルネームで確認し合うことも大切です。施設のルールに従ってください。

- 写真は添付すべき?注意点は?

-

言葉だけでは伝わりにくい皮膚の状態(褥瘡、内出血など)や、環境の不備(床のひび割れなど)は、写真があると非常に有効です。注意点は、利用者さんの顔や個人が特定できるものが写らないように配慮すること、そして撮影データの厳重な管理です。

- 軽微でも毎回書く?基準は?

-

原則として、利用者さんに何らかの影響があった場合は、どんなに軽微でも記録に残すべきです。小さな擦り傷が、後になって大きな問題に発展することもあります。「このくらいなら…」と自己判断せず、迷ったらリーダーや看護師に相談し、記録を残す習慣をつけましょう。

- 本人が書く?第三者が書く?

-

第一発見者、または事故に直接関与したスタッフが書くのが基本です。その方が最も状況を正確に把握しているからです。ただし、書くのが苦手だったり、精神的なショックが大きい場合は、他のスタッフが聞き取りをして代筆し、最終的に本人が内容を確認・署名するという方法でも問題ありません。

- 家族への説明文と報告書、同じでいい?

-

同じではありません。事故報告書は、専門用語も含む詳細な内部資料です。ご家族へは、報告書の内容を元に、分かりやすい言葉で、要点をまとめて説明する必要があります。報告書をそのまま見せるのは避けましょう。

- 保存期間や保管ルールは?

-

これは法令や自治体の条例、そして事業所の規定によって異なります。一般的には5年間保存するケースが多いですが、必ずご自身の職場のルールを確認してください。鍵のかかるキャビネットなどで厳重に保管するのが鉄則です。

まとめ

ここまで、長い文章を読んでくださり、

ありがとうございました。

事故報告書を書く時間は、決して無駄な時間ではありません。

事故報告書は、未来の事故を防ぎ、利用者さんの安全な生活を守ります。

そして何より、毎日一生懸命働いているぼくたち介護職自身を守るための書類です。

一枚の報告書から、ケアの手順が見直されたり、新しい福祉用具が導入されたり、施設の危険な箇所が改修されたり…。

あなたの書いた一枚が、職場全体をより良くするきっかけになることでしょう。

完璧な報告書を最初から書ける人なんていません。

大切なのは、責めるのではなく、次に活かすこと。

この記事が、あなたの「書く」ことへのハードルを少しでも下げ、前向きな一歩を踏み出すお手伝いができたなら嬉しいです。

頑張るあなたを応援しています。

コメント